![]()

![]()

写真でたどる『大漢和辞典』編纂史

第二部 『大漢和辞典』完結へ向けて Ⅰ 『大漢和辞典』全十三巻(親版・B5判)刊行まで―1945(昭和20)年~1960(昭和35)年 その6

■全十三巻完結

1960(昭和35)年5月25日に最終巻の巻十三「索引」が刊行され、ここに全十三巻が完結した。五年前に発表した当初の刊行計画に対してこの索引巻だけが半年遅れたものの、これほど大部なものがほぼ予定通りに刊行できたことは驚嘆すべきことであり、このことは取次・小売書店の信頼を勝ち得るに十分であった。同日の夕刻から、「大漢和辞典 全巻出版記念会」が丸の内の東京会館で催され、張厲生中国大使、安倍能成、小泉信三、宇野哲人、吉川幸次郎をはじめとして参会者は約230名に上った。会場には辞典完成に至るまでの経過を示す写真や資料が展示された。

『大漢和辞典』全巻出版記念会

出版記念会では最初に諸橋轍次が挨拶に立ち、鈴木一平と出版契約をしてから三十三年、そのはじめの二十年間は肺炎・肋膜炎など健康上からは最も具合の悪いときではあったが、気持ちとしては「前途の希望に満ちて」「ともかくも生き生きとして」昭和18年に第一巻を刊行することができたこと、しかし、先の戦争を境に自分の身辺においても「最初以来のたいへん大事な補助者が四人も亡くなりまして、折から、また私も失明いたしますし、長い間私の健康を保持してくれた家内も亡くなったというようなことがございました。」と述べ、前の希望に満ちた時期とは違って何か弔い合戦でもやっているような気持ちで戦後原稿の整理を行ってきたと、その心情を吐露している。さらに、五年前の昭和30年4月25日に行われた「刊行発表会」のあとに受けた眼の手術は成功し、その後は毎日十頁の校正をしてきたということも明かした。

第一巻が発行されたのは昭和30年11月3日の文化の日であったが、その月の21日の『止軒日暦』に次のような記述がある。

「大漢和辞典刊行を機とし、かねて此事業に熱心協力して、中道に斃れたる川又武君・渡部実一君・佐々木新二郎君・小林康麿君。真下保爾君は写真丈、当時遺族の分らざりし為也の追悼会を宅にて催うす。遺族皆出席、来列者は予と隆典、鈴木一平、敏夫、啓介、近藤、川上、小林、渡辺、鎌田、米山、原田、外に坊様二人なり。此の行事は大漢和辞典刊行史の一頁となるべし。」

「近藤」とあるのは轍次の盟友近藤正治のことで、昭和34年9月15日、完結目前で病に倒れ、不帰の客となった。第十二巻巻末の跋文の中で轍次はその死を悼んでいる。

「其についても完刊に先だつ僅かに三箇月、近藤正治君の長逝せられたことは誠に痛恨の極みである。同君は予と同庚、しかも予の塾師奥畑米峰先生の甥である。年十四、静修義塾に於て相識つてから六十余年、学を同じうし、道を同じうし、形影相伴うて今日に至つた。本辞典の編纂についても最も古い関係者であり、最も有力な功労者であつた。今や完刊の喜びを頒つべき日に斯の人は既に世を去つたのである。」

次に挨拶に立った一平は、「月に二、三回……先生にお目にかかり、進行の様子を伺い、いつできるともないこの仕事を、自分はあくまでもやるという決心はついておりますけれども、果てしのない期限、果してどうなるかということを考えつつ、しかし、これはもし実現したとするならば、全く自分の一生を賭けたこと、ことに出版というものは、社会の公器でありますから、事業であって事業でない、人のやれない、いい出版をすることが、はじめて出版人としての仕合わせであるというような考えで、行きは苦労し、帰りは先生の説明を伺いましてほほ笑んで、夢を追いつつ帰ってまいりました。」(『漢文教室』 1960年9月号)と、その夢が実現できた喜びを語った。37歳で、当時42歳だった轍次と辞典編纂の交渉を始めた一平は、このとき72歳になっていた。

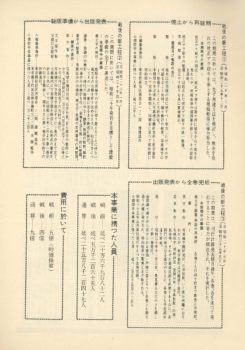

■全巻出版完結記念予約募集

昭和30年に第一巻発行時の申し込みは六千部だったが、巻を追うごとに申し込みが増え、目標の一万部が現実のものとなったために全巻完結を記念して新たに予約募集を行った。再版時の奥付には「完成記念版発行」と記されている。

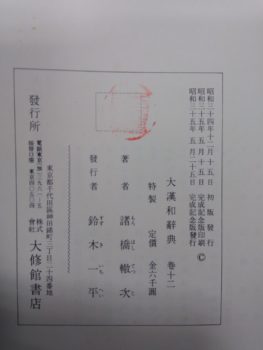

『大漢和辞典』13巻 再版奥付

上製本1冊5,000円(全13巻揃 65,000円)、特製本1冊6,000円(全13巻揃 78,000円)は、決して安い買い物ではなかった。石川忠久によると、一冊の定価は当時の高校非常勤講師の報酬一ヶ月分に相当したという。

「昭和三十年、わたしが大学を卒業した年に、「諸橋大漢和辞典」が復刊された。大学の研究室で、戦時中に刊行されたその第一冊を、すでに利用しており、待望の復刊であっただけに、早速全十三巻の購入を予約した。当時、毎月千円払い込み、半年で一冊手元に届くという購入方法であった。並製と特製とあったが、思い切って特製の方を奮発した。高校の非常勤講師をして得た報酬六千円の中からの千円である。因みにそのころの公務員の初任給は、たしか七千八百円だった。だから割のいい報酬だったのだが、とにかく千円は相当の負担である。……一冊ずつ増えて、六年を要して遂に全部揃った。これはまさしく、貧乏書生の宝物であった。」 (『大漢和辞典を読む』 所収)

販売部員は、一日一セットの注文をノルマに、重さ2.5キロの大漢和を一冊持ち歩いて全国の書店・学校を訪問、受注活動を続けた。臨時社員を雇って宣伝・販売を行った時期もあったようで、直木賞作家の立原正秋(1926-1980)も一時期大修館の臨時社員だったことを高井有一が『立原正秋』(1991 新潮社刊)のなかで書いている。「一九五四年の四月から九月にかけて、立原正秋は藤沢市の薬品会社にセールスマンとして勤めた。『セールスマン・津田順一』はその体験を土台としたものだが、僅か半年で辞めてしまつたのは、思ふやうな収入が得られなかつたからだらうか。薬品ばかりでなく、ほかの物のセールスも彼は手がけた。本多秋五氏の夫人は、黄色い表紙の「新スタンダード英和辞典」を大事に持つてゐる。その辞書には奥付が無い。大修館書店のセールスマンをしてゐた立原正秋が、これは売り物にならないから、お子さんにあげて下さい、と言つて置いて行つたのを、夫人は今も重宝に使つてゐるのである。大修館のセールスはしばらく続けたらしい。早稲田の同級生の弟が教師をしてゐる高校へ、辞書のカタログを持つて現れた事もあつた。」

■大漢和辞典の編纂意図

第一巻が刊行されてから、内容上の問い合わせや指摘が多く届くようになったため、後に米山寅太郎は縮写版の月報のなかで次のように補足している。その一部を示す(一部、表現を変えたところがある)。

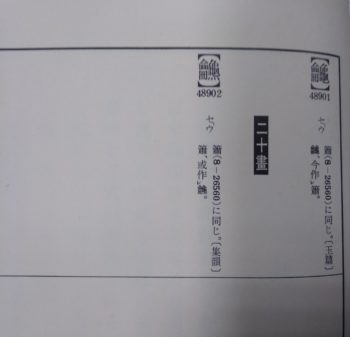

①大漢和辞典第十二巻最後の親文字に付された反照番号は、48,902である。しかし実際には途中で削除されたものもある一方、また「′」を施して増入したものもあって、結局、親文字として提出した文字の実数は、末尾の番号数よりも390字ほど多い、49,292字である。この他に、第十三巻、索引の附録(1045頁)に、親文字としては掲出しなかったが、字解・解字・参考の中に使用された文字1,062字を挙げてその所在を明らかにしているから、大漢和辞典で検出可能の文字の総数は、50,354字ということになる。

『大漢和辞典』本文最後の親文字

②字音を定めるに当って、先ず宋の丁度らの編した集韻の反切に依っている。これは先行の(大宋重修)広韻の26,194字に比べて、集韻の掲出が遥かに多いという、統一上の便宜に従ったものである。そして集韻にない場合は広韻に依り、広韻にも欠く場合は、更に(大広益会)玉篇その他の韻書・字書に依るという方針を採っている。

③親文字の字解においては、その文字の原義、引伸の義、転用の義、あるいは仮借など、その典拠のあるものについて網羅を期している。

④解字の項は、漢の許慎の説文解字に掲出されている文字、それも象形・指事・会意の場合に限ってこれを施し、形声文字についてはすべて省略して、字解中の引用に譲っている。

⑤膨大な数の語彙の配列の仕方は、まず二字の熟語を並べ、三字以上の語彙で上の二字がそれと同じものはそこに所属させている。従って例えば、「山牛蒡」が、それと全く関係のない「山牛」の次に配列されるといった、機械的な処理によるものが出てくる。また、上の二字、三字がそれだけでは語をなさない場合は、訓読して初めに来る文字の部に所属させている。

米山はさらに、「また例えば、千字文・出師表・長恨歌などのように、著名なものの下にはその全文を掲げているものもあり、一つ一つのその書物が傍らになくとも、直ちにその全体を知り得る場合が少なくない。」とし、「要するに大漢和辞典は漢字文化研究の輿馬(車と馬)・舟楫(舟とかじ)に比すべきものである。」と書いている。それはまさしく轍次の言っていた、文字だけの字典ではなく言葉の辞典であって、それによって漢字文化の理解と普及を図るのを目的とするという、大漢和辞典の編纂意図そのものであった。

1955(昭和30)年、諸橋轍次、紫綬褒章受章。

1957(昭和32)年、鈴木一平、菊池寛賞受賞。

1960(昭和35)年、石井茂吉、菊池寛賞受賞。