![]()

![]()

写真でたどる『大漢和辞典』編纂史

第二部 『大漢和辞典』完結へ向けて Ⅰ 『大漢和辞典』全十三巻(親版・B5判)刊行まで―1945(昭和20)年~1960(昭和35)年 その3

■石井茂吉と写真植字機

「写真植字機は和文タイプライターと写真の引伸機の機能を合わせもった機械で、文字盤(ネガ状文字の集合ガラス盤)に光を通過させ、光の文字像を印画紙やフィルムに投影、一字ずつ移動させながら印字していく仕組になっており、印字完了の印画紙などは現像して印字物として印刷用版下に使用する。」(大日本印刷株式会社編『図解印刷技術用語辞典』昭和62)

石井茂吉が、森沢信夫(株式会社モリサワ創業者 1901-2000)とともに写真植字機の試作第一号機を完成させたのは、大正14年10月のことである。実用化にはまだほど遠いものであったが、それでも当時は、「活字なしに印刷の出来る革命的大発明」として注目された。その背景には、《余滴3》の中で触れたように漢字を制限あるいは廃止しようという動きの、いわゆる「国語国字問題」があったが、東京帝国大学機械工学科出の〝機械屋〟石井の関心は、日常語だけでも数千の文字数が必要な日本語では到底無理だろうといわれていた「活字を使わない自動組版機」、和文写真植字機をつくれないだろうかということにあった。それによって、書体・ポイント(活字の大きさ)ごとに厖大な量の活字を常備しなければならない、その設備と人手の問題、さらには鉛毒の問題も解決するはずであった。

レンズとともに写真植字機の生命とも言うべき文字盤については、当初、活字を清刷したものを使用したが、字並びがよくなかったり、文字がつぶれたように印字されるなど、満足のいく結果が得られなかった。活字はあくまで原寸で使われることを前提に文字デザインされているため、清刷したものをレンズによって拡大・縮小しようとするとどうしても精度に限界があった。写真植字専用の文字をつくる必要性を感じた石井は、文字の縦と横の線幅の比率を検討するなど試行錯誤を重ねた末、昭和5年から三年の歳月をかけて中明朝体を自らの手で完成させた。その後もゴシック体・楷書体を制作、大漢和辞典が採用した細明朝体五千字は昭和26年に完成、その洗練された書体は各方面から高い評価を受けた。石井としては、筆書きのもつ優美さ、柔らかさを文字の上に表現したかったという。石井は能書家でもあった。後年、諸橋轍次は、「大漢和辞典は整斉にして雅味ある石井式の細明朝体の文字をもって内容を飾ることができた」と石井を称えた。

■写真植字部の設置

昭和27年10月に写研と大修館書店との間で取り決めた主な内容は、「必要な親文字51,500のうち4,000字は従来のもの(細明朝体)を使用する。」「契約後三か月の準備期間を経たのち、残り47,500字を向こう四年間で文字盤にして仕上げる。」というものであった。原字制作が始まってからの石井には、毎日朝八時から夜十時まで、日曜も正月もなかった。

一辺十六ミリの正方形の中に、十五ミリの正方形がうすく入っている原字用紙を用い、そのわくの中に、初め、鉛筆でおよその下書きをし、ガラスの丸棒を定規代わりに器用に使って、直線は丸ペンで、曲線は小筆を使って、巧みに書いていく。定規とか烏口はほとんど使わなかった。(『文字に生きる』写研発行 昭和50)

原字制作の前提となる字形原稿(親字台帳)は、近藤正治をはじめとする五人の協力者の手によって準備されていた。

……それによって石井氏は、康煕字典の字形を基準としながら原字を書く。……その書かれた原稿の回付を受けて、私の所で文字の成り立ちの上から、画数の上から、字形のバランスの上からなど、さまざまな角度から検討を加え、問題点を抱えては石井氏のお宅に伺い、相談を重ねた。身体の弱い氏は、よく寝床の上に身を起こしたまま応対され、時々夫人やお嬢様(現、裕子社長)が心配して様子をのぞきに来られた。こうして病臥、中断を余儀なくされたこともあったが、結局、独力をもって五万字を書き上げられた。敬服のほかはない。(米山寅太郎「恩師、詩と書と辞典と」『水莖』三十号 2001)

なお、都立中央図書館に諸橋轍次旧蔵の『康煕字典』が所蔵されており、それについては北海道大学の池田証壽(しょうじゅ)氏による「都立中央図書館諸橋文庫蔵康煕字典の書き込みについて」という論考がある。

写真植字による組版は、大修館書店にとってはじめての経験となった。戦前、一平が活字組版工場を併設したように、今度は社内に新たに写真植字部を設けて社員を募集するとともに、鈴木啓介(一平の二男)を責任者として写真植字機研究所(写研)との折衝に当たらせた。昭和29年には写真植字機を都合五台購入、印字作業に従事する社員については写研の印字部に派遣して技術を習得させた。写研では、技術面でのことはもとより、品質管理のためのデータなどもすべてオープンにしたため、大修館書店としては益するところ大であった。原字制作は、巻一から順次使用する文字の範囲を推定して行われ、印字作業もすべての文字盤が出来上がってから行うのではなく、原字制作と並行して巻一から取りかかったが、解説文中の用例などにまだ制作されていない文字が出てくるため、急遽その不足文字を抜き出して手配しなければならなかった。非効率的ではあったが、少しでも刊行を早めるためにはやむを得ない措置であった。

■「一寸の巾」式配列法

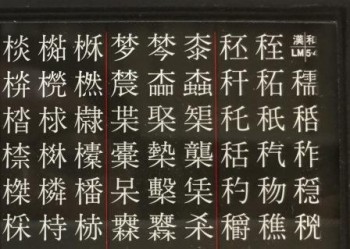

赤字の集約された校正刷は、印字し易いように専用の原稿用紙に浄書され、印字の作業はそれをもとに写研の印字部と大修館写植部の二か所にわけて行われた。習練を積んだ写研の印字部でさえ、専従のオペレーターが一日かかって1ページ半印字するのがやっとであった。1ページの文字数は約3,300字だが、用例にはすべて返り点などの訓点が施されており、しかも、五万字のほとんどは読めないどころか見たこともない字である。それをどうやって文字盤から探し当てて印字できたのであろうか。

それは文字盤中の文字を扁(へん)や旁(つくり)の字形で51に分類、「いっすんのはば…」から始まる覚えやすい語呂の順に並べた「一寸ノ巾」式配列を石井が採用したことによる。この配列法は昭和の初めに種田豊馬(とよま)によって考案されたもので、文字が読めなくても次のように見出しさえ覚えていれば字形で採字することができた。

いっすんのはば(一寸ノ巾)、

なべぶたしんにゅうははこがまえ(亠辶冖匸)、

かたなぬくひと(刀又ク人)、

かりはやまざと(厂ハ山阝)、

だいしょうのじょし(大小女子)、

くちいいこころにて(口言心扌)、

ゆみとかたほこ(弓ト片戈)、

よつめいとくさ(四目糸草)、

むしのはねたけのさと(虫羽竹里)、

しんしゃきゅうもん(辛車臼門)、

いぬのあしうまのほね(犬足馬骨)、

にちげつかすいもくきんど(日月火水木金土)

括弧内は51に分類された大見出しで、それはさらに、たとえば(一寸ノ巾)の「一」は[工王石示(礻)瓦耳豆酉雨]という小見出しに分類された。

因みに活字の場合、その配列は康煕字典による部首画数順が一般的で、活字を拾う(文選)速度は、漢字もそれほど多くない普通の原稿で一時間に1,000~1,200本と言われていた。