![]()

![]()

写真でたどる『大漢和辞典』編纂史

第一部 『大漢和辞典 巻一』刊行と原版焼失まで―1926(大正15)年~1945(昭和20)年 その9

■内容見本に見る「戦前版 大漢和辞典」の概要

1943(昭和18)年6月、一万部限定の予約募集が開始された。その時の内容見本がわずかに数部残っており、第二巻以降未刊に終わった戦前版の概要について知ることができる。内容見本は、本文16ページ+色刷1丁(2ページ)+表紙4ページ=総ページ22ページの、太平洋戦争末期になると雑誌も32ページのものが登場してくることを考えると、戦時下のものにしては豪華なものといってよいであろう。

表紙の裏面には、「著者として」と題して諸橋轍次の写真とともに、「東洋幾千年の文化史は幾度か其の姿態を更めて今日に及んでいる。併し昔も今も変らずに其の文化を載せて居るものは実に漢字である。漢字は謂はゞ東洋の文化を運ぶ車であり舟である。」という書き出しで始まる刊行の辞が述べられている。昭和18年という年は、文中にも「恰も予もまた周甲を迎へることとなつた。」とあるように、轍次にとって周甲、すなわち満六十歳を迎えた年でもあった。

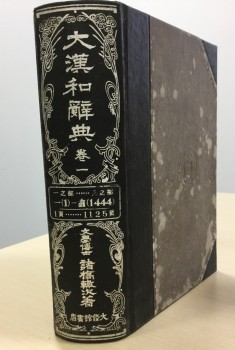

次に実物の四分の一に縮写した巻一の書影と体裁のデータを載せている。

体 裁

①規格 B列5号(6.01寸×8.48寸 旧四六倍判)

*判型は、要するにB5判(257ミリ×182ミリ)である。

②冊数 全十三冊(本文十二冊・索引一冊)

③頁数 総頁約一万五千余頁(本文・索引共に一冊・平均千二百頁内外)

④活字/組方 特製細磨活字三号七ポ八ポ交組・一行二十一字詰・三十七行四段組

⑤挿図 原典写真起小口刻電気版三千箇

*小口刻については〈その7〉で触れた。

⑥印刷 独逸ミレー式印刷機別刷仕上

⑦用紙 王子製紙会社別漉用紙使用

*当時の用紙統制事情については前回触れたが、さらに、「やっと一万部発行の承認

を受け、用紙購入配給切符の交付を受けたが、さて上等の用紙を抄造する所がない。

八方手を尽くし、王子製紙十條工場に於てその抄造を引き受けてもらった。」

(「出版後記」)とある。

⑧装幀 雲波交叉銀文字銀模様・背 特許品絹革 総クロース上製 函入り

*「背 特許品絹革」については、一平が「出版後記」の中で次のように書いている。表紙用の皮革類は最も統制が厳重で、書籍の使用には絶対認められていなかった。造本の堅牢を思い、あらゆる代替品を考え、数十回試作を試み、検討に検討を加えた結果、玉繭を原料とした背革の代替品を考案しこれを使用した。」

「玉繭(たままゆ)を原料とした背革の代替品」とはどのようなものなのだろうか。

昭和13年に本の装丁に皮革を使用するのが禁止されたことは前回触れたが、戦時体制が進んでいくなかで、入手困難となってきた皮革類を繭糸などで代用する試みが、鞄・靴・学生帽のつばの部分などの日常生活用品の分野でも盛んになされたようである。大阪朝日新聞社は、昭和13年に代用品発明考案の懸賞募集を行ったところ、一万点近い応募があったという。

「玉繭」とは、絹糸の原料となる蚕(かいこ)の繭の中に、まれに二匹以上の蚕が入っているものをいう。玉繭の場合、その蚕がはき出す糸が繭の中で複雑に絡み合っているために、繰糸する際にところどころに玉状の節ができて糸が取りにくく、良質な生糸にならない。そのために製糸原料としては不良品(屑繭)とされたものである。しかし、羽二重などの高級な絹織物にはならないが、屑繭を引き伸ばして乾燥させた真綿のように、軽くて強いという特徴がある。

見たところ、当然のことながら本革とは似るべくもなく、ごわごわした感じは否めない。屑繭を再利用し、堅牢さを保つために、当時としては精いっぱいの工夫であったと思われる。

なお、その材質および製法について下に紹介するサイトで詳細な考察をされている方がおられるので、是非参照していただきたい。

参考:「戦前版諸橋大漢和辞典の背表紙は意外な材料で作られている」(Discomycetes etc.)

函(ケース)について

写真は、内容見本には載っていない函(ケース)である。粗悪なボール紙に青色一色刷のもので、平(ひら)の文字は本体の扉と同じ轍次の筆によるものだが、背の文字は表紙の背文字と同じ田代秋鶴(1883-1946)によるものである。秋鶴は、1883(明治16)年長野県の生まれで、後に丹羽海鶴(1864-1931)に師事する。プロローグ1で触れたように、昭和3年に一平が店舗を新築したときに掲げた看板の「大修館書店」の文字はその海鶴によるものである。秋鶴は轍次と同年の生まれで、海鶴と同様、東京高等師範学校の講師を務めた。しかし不幸にも、終戦翌年の1946(昭和21)年12月、自宅に侵入した泥棒によって腹部を刺され、六十三歳で亡くなる。秋鶴の書いた『大漢和辞典』全巻の題字は戦後を生き延び、1955(昭和30)年から刊行が始まった戦後版『大漢和辞典』へと受け継がれた。

マークについて

写真(左)は1928(昭和3)年発行の『最も要領を得たる 西洋歴史』で、表紙とカバーに使用されている大修館書店のマークは現在も使われている「TSK」をデザイン化したものである。一平の処女出版となった『試験によく出る和文英訳正しき訳し方』(大島隆吉著 1918)がどのようなマークを使っていたかについては今回確認できなかったが、「TSK」マークはかなり早い時期から使われていたようである。

戦前版『大漢和辞典』表紙の空押しと函ケースに印刷されているマークは、それと違って「大修」をデザイン化したものである(写真右)。「TSK」をデザイン化したものを使用しなかったのは、当時の敵性語排斥という風潮のなかでの自主規制によるものだったのか、あるいは単純に『大漢和辞典』全体の装丁のなかで考えられたことなのか、これについても不明である。「大修」マークは、戦後になって『大漢和辞典』(昭和30~35年発行のもの)のほかに二、三の単行本に使われたが、やがて姿を消した。

図解「大漢和辞典総活字一覧」

内容見本の中では、色刷りで示した図解「大漢和辞典総活字一覧」が圧巻である。全十三巻に使用した活字を縦に積み上げると富士山の三倍半になり、それを横に並べると東京を起点として熱海~高崎~香取を一周する距離になり、敷き詰めると157坪になるというのである。さらに、事業に携わった延べ人数を二十万六千九百八十二人と具体的に示すなど、『大漢和辞典』のスケールの大きさをいろいろな角度から強調している。

発行予定期日と売価

最後のページには発行予定期日と定価が記載されている。それによると、昭和18年は9月に第一巻と12月に第二巻、昭和19年は第三巻~第五巻、昭和20年は第六巻~第九巻、そして、昭和21年の12月に索引の巻を発行して全巻完結する予定であった。

売価は、定価二十六円に特別行為税(戦局悪化のために導入された、一種の贅沢税)の二円が加算されて合計二十八円。これが現在のいくらになるかというのは何を基準にするかで違ってくるが、当時の小学校教員の給料が五十~六十円ぐらいだったということを考えると、一冊が月給の半分ということになる。かなりの高額ではある。

二十六円という定価設定については、一平と轍次との間で意見が食い違って口論になったという。それまでに投じた資金は当時のお金で二百万円(現在では数十億になるだろうか)ともいわれ、その面からも一平が主張したのは三十円であった。しかも物価がどんどん上がっていく時代にあって、第二巻以降の定価もその都度試算せざるを得ない状況にあった。内容見本には、「第二巻以後 賣價 金貳拾八圓(豫定)」とある。轍次にすれば、できるだけ同じ定価で各巻を配本したいという思いが強かったようである。

経営者と学者という立場による考え方の違いもあって、二人の間には妥協点がなかなか見つからなかったが、川上市郎が当時の物価問題を引き合いに出すなどして轍次を説得し、結局、特別行為税を含めて二十八円で落ち着いたという。後年、轍次は川上に、「あの時は辞典を出さなくてもよいとまで思った。」と語った。

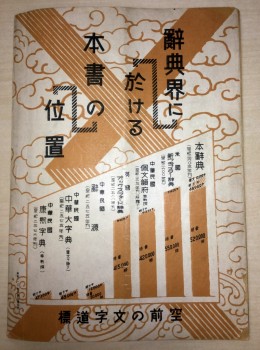

「辞典界に於ける本書の位置」

裏表紙には「辞典界に於ける本書の位置」として、主に収録語彙数について『康煕字典』などと比較、それを棒グラフ状にして載せている。今からみると、オックスフォードやウェブスターと単純に比較していいものか甚だ疑問だが、〈大東亜共栄圏確立〉という当時のスローガンを反映したものか。

裏表紙には「辞典界に於ける本書の位置」として、主に収録語彙数について『康煕字典』などと比較、それを棒グラフ状にして載せている。今からみると、オックスフォードやウェブスターと単純に比較していいものか甚だ疑問だが、〈大東亜共栄圏確立〉という当時のスローガンを反映したものか。

■相次ぐ応召・出征

1943(昭和18)年になると、遠人村舎(諸橋邸内)のメンバーからも出征する者がでてきた。轍次は、日章旗に揮毫を乞われると、世間でよくみられた「祝出征」とは書かずに「壮征途 (征途《せいと》を壮《さか》んにす)」と書いた。「祝」という気持ちにはなれないということからだった。(原田種成『漢文のすゝめ』)

大修館書店の店員からも出征する者がでてきた。早稲田大学附属早稲田専門学校(商科夜間部)に通っていた猪股正明は、昭和18年の12月に学徒出陣で神奈川県横須賀の武山第二海兵団に入隊する。

猪股が新潟県糸魚川の高等小学校を卒業して上京してきたのは、国家総動員法が公布された昭和13年のことで、大修館書店の募集条件のひとつに夜間商業高校へ通学することとあったからである。一平は自分の体験から、店員が夜学に通うことを奨励した。そして、どんなに仕事が多忙であっても学校を休めとは言わなかった。

猪股は、復員後しばらく郷里に帰っていたが、昭和23年に再び大修館書店に入社、販売部長として定年まで勤めた。

昭和18年11月12日、鎌田正も臨時召集を受けて出征することになった。招集令状を受け取ったのはそれより一週間ほど前、大漢和辞典の編集会議に出席するために西落合の諸橋宅に出掛けようとしていたときのことであった。会議に出席して轍次にその旨を報告、後ろ髪を引かれる思いで諸橋邸を後にした。元陸軍予科士官学校教官・東京高等師範学校教諭(高等官六等)の鎌田が、なぜ幹部候補生の試験に不合格となったかについては『大漢和辞典と我が九十年』に詳しい。とにかく鎌田は一兵卒として北支に赴き、敵機の襲撃を受けて龍門石窟寺院に逃れるなどしたが、昭和19年7月24日、遂に河南省臨如県での激戦で被弾する。鎌田の戦傷は、千葉県津田沼の留守部隊に「戦傷ス」が「戦傷死ス」と誤電され、「私は一時この世から抹殺されることになった」(『斯文』第87号)。

轍次は鎌田の霊前で慟哭する。勤務先の附属中学校では校葬や追悼録の準備が始まった。しかし、それは誤報であった。三発の銃弾を臀部に受けながらも奇跡的に命をとりとめたのである。無事を知った轍次が鎌田に送った手紙に「天 未だこの人を喪(ほろ)ぼさず、今後貴君御活動の部面愈々開展いたし候義と存じ候。」の一節があった。鎌田は、感激措(お)く能わず、感涙にむせんだ。

■真下保爾と川又武の死

大東文化学院の本科同期で遠人村舎の主力メンバーだった真下保爾と川又武が、昭和19年、20年と相次いで亡くなった。二人とも肺結核であった。轍次は『止軒日暦』の中に次のように記す。

「(昭和19年)6月14日 真下君死去との報に驚きて其寓に至る。聞けば一昨日死去せるらしきも家人凡て留守なりし為、昨日はじめて発見せるなりとは気の毒千万なり。」

「6月15日 真下君を訪ふ、已に白骨となれるなり。思へば遠人村舎には功労ありし人なりし也。」

「(昭和20年)6月8日 蔵書の整理して家に帰れば川又武君本日午後二時頃遂逝去せりといふ。早速同家を訪ふ。惜しき人を失へるものかな。疲れたれば通夜もせず。」

「6月10日 川又君の葬儀あり。午前六時出棺の筈なりしも、折から空襲警報あり、B29三百機来襲とて、十時頃漸く出棺。棺は張り板三枚にて作り、送る時には大八車に載せ、隣組の左官之を牽く。此も戦時風景也。」

特に川又に対して轍次が大きな期待を寄せていたことは、『止軒日暦』の次の記述によって明らかである。

「(昭和18年)1月24日 米山寅太郎君をつれて玉川に至る、丁度男爵も御出なれば紹介す。将来川又とともに予の後継と為さんが為なり。」(注:「玉川」とは、静嘉堂文庫のこと。轍次は文庫長を務めていた。「男爵」とは、岩﨑小彌太のこと。三菱の第四代社長で、静嘉堂を創設した岩﨑彌之助の嫡男。)

■吹き荒れる国家統制の中で

1940(昭和15)年、内閣情報局の指導のもとに設立された「日本出版文化協会(出文協)」は、1943(昭和18)年の2月に出版事業令が公布されて出文協は解消、新たに「日本出版会」が設立されたが、それは、それまでの出版物の事前審査・用紙割当てに加えて出版社の整理統合を行うのが目的であった。

その統合方法というのは、各出版部門ごとに用紙割当て量の多い出版社を指定し(大修館書店はこの指定を受けた)、これに出版事業を継続する権利を与えるというものであった。ただし、これには指定を受けなかった出版社の用紙の実績量を買い取るか、または対等合併を行わなければならないという条件がついていた。しかしながら、それぞれに社風も出版理念も違うなかでの合併は難しく、何度となく他社との合併の話はご破算となった。

最後は処理に困った統制機関の仲介によって、研究社との間で名目上の合併が行われた。出版社の整理統合が強制的に行われた結果、統合前には2,700社ほどあった書籍部門の出版社が、昭和19年5月には200社にまで減ってしまったという。

そのようなこともあって、1943(昭和18)年9月10日に第一巻を発行したものの第二巻以降の発行予定はまったく目途が立たなくなった。それでも、1945(昭和20)年、年明けとともに第二巻印刷の準備にとりかかれるよう計画がたてられた。しかし、……。

■空襲による原版焼失

1945(昭和20)年2月25日のB29による空襲は、特に大修館書店の社屋および附設整版工場のあった東京都神田区(現在の千代田区)に甚大な被害を与えた。朝から降り続いていた雪は消火活動を一層困難にし、神田区だけでも家屋約一万戸が被災したといわれる。この日の空襲によって、印刷途上にあった第二巻の資材はもちろん、鉛の地金約100トンの組置き原版の一切が焦土と化した。

淀橋区(現在の新宿区)大久保の自宅防空壕に避難していた川上市郎は、空襲警報が解除された翌26日は朝から除雪作業をしていた。まさか神田が焼かれていると思ってもいなかった川上は、近所の人から神田が焼かれたと聞くと、急ぎ会社のある錦町に駆けつけた。駿河台下からすずらん通りに入って会社の方角をみると、あるべきはずの大修館書店がなかった。駆け足でようやく現地に辿り着いた川上に、一平は「遅いぞ!」と言うと、唯一焼け残った倉庫(鉄筋の倉庫で、「お倉」と呼ばれていた)の余熱をさますべく、必死に水を掛けた。その手を休めることなく一平は、「これでサッパリした。自分の思うような大漢和辞典が出版出来なければ焼けてしまった方が良い。」と川上に語ったが、しかしその顔には複雑な胸のうちが滲み出ていた。名目上とはいえ、企業整備で研究社と合併した以上、第二巻は研究社の名前で発行することになっていた。それは当然のことながら一平にとっては耐え難いことであった。後に一平は、「出版後記」の中で次のように述べている。

「諸橋先生に対しては、誠に申しわけない次第であったが、企業整備のため、今後自分の名前で出版発行出来ぬものであるならば、総べて焼き払われて、むしろホッとしたと言うか、実は内心清々とした気持ちになった。」

約半年後の8月15日、戦争は終結した。