![]()

![]()

写真でたどる『大漢和辞典』編纂史

プロローグ 鈴木一平と諸橋轍次

■鈴木一平、大修館書店を創業

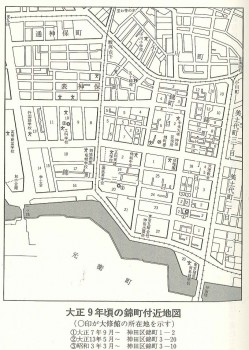

1918(大正7)年9月10日、鈴木一平(1887-1971)はそれまで奉公していた修学堂書店が某大手出版社倒産のあおりを受けて廃業したのをきっかけに、三十歳で独立、当時の東京市神田区錦町1丁目2番地(現在の千代田区神田錦町1丁目17番地、神田錦町郵便局のある一角)の借家に「大修館書店」の看板を掲げて出版業をはじめる。

一平が修業した修学堂書店の店主辻本末吉は、大阪で修業した後、当時すでに落合直文の『ことばの泉』や『仏教大辞典』などの大型辞典を出して一流出版社であった東京・日本橋の大倉書店にも居たということもあって、主に大阪方面の書籍や大倉書店発行の書籍取次と出版を業としていた。社名の「大」は、その大倉書店の一字から、「修」は、修学堂書店の一字からとった。間口二間、奥行四間半の小さな店舗であった。同じ年の12月、同郷の「とき」(後年、美佐子と改名)と結婚式を挙げたのもその借家の二階だった。

一階の店舗部分の棚には、修学堂から譲り受けた学習参考書がうず高く積んであり、毎日取次屋が買いに訪れた。一方で、やはり修学堂から譲り受けた紙型をもとに出版にも着手、処女出版は大島隆吉著『試験によく出る和文英訳正しき訳し方』であった。

そのころの一平の様子を、英文学者の朱牟田夏雄(1906-1987)は次のように書いている。

「ぼくの中学生ころの頭に残った一平さんの鮮明な姿は、出来上った書物を著者である父のもとに、みずから届けに来られたときのそれである。和服に角帯の尻はしょりで、新刊の二十部か三十部かを唐草模様の大きな風呂敷に包んで背負い、わが茅屋のくぐり戸を窮屈そうに抜けて入って来られた。(中略)一平さんにすればまったくの創業期で、社長兼社員の上にそういう走り使いのような仕事までをほとんど一人でやっておられたのではないかと思う。錦町のお店から白金三光町の拙宅まで、あの大きな荷物を背負って途中はおそらく市電を利用されたのであろう。タクシーなどまだ走り廻ってはいなかった。」(思い出の一平さん『回想 鈴木一平』所収 1977)

夏雄の父、轍(てつ)は歴史学者。1920(大正9)年に『最新日本歴史詳解』を大修館から出している。

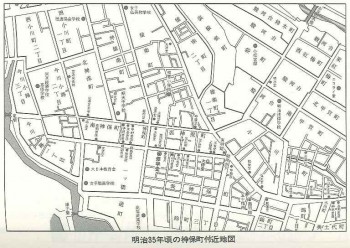

正確に言えば、一平にとってこれは二度目の独立となる。1887(明治20)年に現在の千葉県木更津市に生まれた一平は、尋常小学校卒業と同時に五十銭銀貨一枚をふところに上京、以後、奉公先を転々とした後、1902(明治35)年、十四歳のときに三度目の上京で当時の神田表神保町七番地(現在の神保町すずらん通り東京堂書店の並び)にあった修学堂書店に奉公する。一平はそこで「いわゆる出版屋小僧として修業」(『大漢和辞典』出版後記)を積んだ後、1907(明治40)年、二十歳で最初の独立、現在の神保町一丁目、神保町シアターの近くで「大修堂」の名前で書籍の卸業を始めるが、三年後に家業(精米業)を継がねばならなくなり、心ならずも木更津に帰ることになる。しかし、二十代半ばの多感な青年は田舎でくすぶっていることに堪えられなかった。父と争って家出、三年間各地を転々としてその日暮らしの生活を送っていたが、1914(大正3)年にようやく父と和解して再び修学堂に入店、出版屋小僧として出版業務の修得に励むことになる。

本屋に居れば本があるから勉強できると思った一平だったが、忙しくてとてもそんな時間はなかったようである。当時の取次(卸)業というのは、大きな風呂敷に出来るだけ多くの本を包み、それを背負って全国の小売書店を直接訪問して注文をとり、集金するというもので、「競取り(せどり)屋」とも言われていた。後に誠文堂新光社を創業することになる小川菊松は、その著『出版興亡五十年』(1953)の中で自らの小僧時代を振り返っている。小川は、1904(明治37)年に、当時、東京堂や北隆館などとともに六大取次店のひとつだった至誠堂に入店するが、雑誌などは発売日に製本所に取りに行って市内の小売書店に配本するのに、抽選で順番が後になると他の取次店に得意先を先回りされるなど、取次間での競争が激しかったようである。

「一軒でも多く得意先を廻るには、韋駄天走りの形相すさまじく、箱車を曳いて駈けねばならなかったし、……新年号が大晦日の真夜中渡しなども必ず毎年二、三誌あり、当時は大晦日は、どこでも徹夜だからそれを小売店に配達し、午前七時ごろ、帰って雑煮にありつくといった有様。中間日で得意回りの少ない日は、箱車をやめて、大風呂敷に十二、三貫目もの品を包んで、背負って行ったものだ。その頃はまだ、自転車などは贅沢だといって買って貰えず、私が入店して、二年目にやっと懇願が叶って、一台買ってもらったような御時世であった。」

一平もまた、修学堂ではほぼ同じような小僧生活を送っていたと思われる。一平の長男で、後に三代目社長となる鈴木敏夫は座談会の中で次のように語っている。

「おやじは、よく〈せどり〉の話をしてました。修学堂時代、そのときに全国を歩いたことが、随分後年独立したときでも何でも、とにかく小売屋さんと顔ができるんだから、これは大変なことだったということを言ってました。」(座談会 鈴木一平会長を語る 『回想 鈴木一平』所収 1977)

修学堂に復帰して四年目、冒頭に述べたような事情もあって1918(大正7)年に「大修館書店」を創業、9月10日が創業記念日となった。当初は修学堂から譲り受けた学習参考書を売り捌いたり紙型をもとに増刷していたが、やがて独自の企画によって発行点数も増えていった。特に、諏訪徳太郎の『受験準備・最も要領を得たる外国地理』を始めとした「最要領(最も要領を得たる)」シリーズは空前の売れ行きをみせ、受験界に一大旋風を巻き起こした。

■関東大震災

1923(大正12)年9月1日午前11時58分、マグニチュード7.9の烈震が関東地方を襲った。関東大震災である。地震による全半壊家屋は東京府だけで三万七千戸にのぼったが、地震直後に東京市内178箇所から出火した火災は、三日間にわたって燃え続け、大修館の在った神田区(現在の千代田区)をはじめ現在の中央区、台東区、墨田区、江東区のほとんどを焼き尽くした。

「うしろ姿のしぐれてゆくか」など、種田山頭火の句を題材にした作品で知られる京都在住の日本画家池田遥邨(いけだ ようそん 1895-1988)は、洋画家の鹿子木孟郎(かのこぎ たけしろう 1874-1941)に誘われて大震災の約一ヶ月後に上京、焦土と化した焼け跡を写生して約五百点のスケッチを遺しているが、その中に「全区全滅の神田神保町より九段を望む」というのがある。それを見ると、現在の神保町交叉点付近の古本街から九段方面に見えるのは靖国神社の鳥居だけであり、手前にはようやく建ち始めたバラックが描かれている。

この日、一平は所用で木更津に出掛けて留守であった。地震直後に発生した火災は店舗および家財道具一切を焼き払うが、夫人ときは、身重であったにもかかわらず、かねての言いつけ通りに紙型を運び出し、その大部分が焼失を免れた。活版印刷が主流であった当時、紙型は出版業者にとって生命ともいうべきものであった。事実、この紙型を元に印刷した本は増刷に増刷を重ね、一平は一年間で当時のお金で三十万円の利益を得ることになる。かけ蕎麦一杯が十銭、小学校教員の初任給が五十五円といわれた時代である。その後の大修館書店の事業発展の基礎を築いたのは、まさしく夫人ときの機転によるものであった。

■店舗を新築する

1928(昭和3)年、現在の千代田区神田錦町3丁目24番地に土地を購入、事務所および自宅を新築する。そのときの写真が残っている(現在、この辺りは再開発によって高層ビル街となってしまった)。間口三間、奥行十間の総二階建で、道路に面した事務所は約十坪あった。真ん中に座っているのが鈴木一平である。この写真からいくつかのことが読み取れる。

- 正面に掲げられた看板は欅の一枚板に彫られたもので、「大修館書店」の文字は、丹羽海鶴(1864-1931)の筆になるもの。海鶴(かいかく)は、明治から大正にかけて近代書道教育の発展に大きな影響を与えた書家として知られ、東京高等師範学校の講師でもあった。この看板は、惜しいことに戦災で焼失した。因みに、『大漢和辞典』の背文字は海鶴の弟子、田代秋鶴(1883-1946)の筆によるものである。

- 事務所の前には、大正7年の創業当時「いまと違って自転車なんかは貴重品ですから、商売用には使いません。」(大修館書店社内報「とびら」23号 1969)と言っていた自転車が写っている。「商売用に使わなくて何に使うのか」という疑問が生じるかも知れないが、国産の自転車が登場するのは大正に入ってからで、創業当時はまだ高価なものであったに違いない。先に引用した小川菊松の文章にもあるように、その利便さよりも、貴重品であり贅沢品であるという意識の方が強かったのであろう。

- 箱車も写っている。箱車とは、荷車に箱形の物入れを取り付けたもので、当時の商家では必須アイテムであった。関東大震災のときには、夫人ときがこのような箱車に紙型を入れて運び出した。写真の箱車には「大修館書店」と書かれてあり、後に、大漢和辞典の校正刷を神田錦町から杉並区荻窪の編纂室(遠人村舎)まで往復約26キロの道のりを小僧さんたちが運ぶのにも使われることになる。

ところで、店舗の新築成ったこの昭和3年という年は、鈴木一平が諸橋轍次との間に正式に「大漢和辞典編纂及び出版について」という契約を交わした年でもあった。一平を漢和辞典の出版へと駆りたてたものは果たして何であったのだろうか。

(c) Ikezawa Tadaaki,2015