![]()

![]()

写真でたどる『大漢和辞典』編纂史

余滴 2

▼本郷の江知勝と娘義太夫

第一部その1で、明治37年、諸橋轍次が東京高等師範学校に入学するために上京したときの思い出として、『諸橋轍次著作集』第二巻の月報に「ほかに何か会をやるといっても、それは本郷の江知勝という牛肉屋。……あと遊ぶものといえば、娘義太夫を聞くくらいでした。当時芸もりっぱであり、美人でもあった娘義太夫に小さとという人がありました。」とあるのを引用した。江知勝は、今でもすき焼の店として、湯島天神から本郷三丁目に行く途中の春日通りに面した当時と同じ場所にある。因みに、創業者の越後屋勝治郎は轍次と同郷の新潟県出身で、江知勝の「江知」は、越後の「越」である。

「娘義太夫の小さと」について、その後、女流義太夫関係者からの指摘で、「小さと」は「小土佐」の誤りであることが判明した。訂正するとともに、ご指摘に御礼を申し上げる。『朝日日本歴史人物事典』によると、「竹本小土佐(1872-1977)は男装にて出演、美貌と豊かな声で人気を呼び、竹本綾之助(1875-1942)のライバルとされた。……1955(昭和30)年紫綬褒章受章、満104歳で没した。高浜虚子の小説や竹久夢二の手記にも登場する。」とある(解説田中悠美子)。

また、冨山房の社員だった楠山正雄が、『出版人の遺文冨山房坂本嘉治馬』の中で明治三十年代の神田(駿河台~神保町)の様子を書いているが、それによると、当時の神田界隈は娘義太夫のメッカの様相を呈していたようである。

「大衆娯楽の醞醸地というと、今では浅草か新宿であるが、明治三十年代は、浅草か神田というところであった。女学生が少なく、一体に若い女性がそう外あるきをしなかった時代に、娘義太夫は、今日のレヴィウとカフェーと、その上に映画館までの役目を一手に兼ねていたともいえよう。本郷の若竹、吾妻橋の東橋亭、日本橋の宮松、両国の新柳亭、京橋のつる仙、芝の琴平というように、市内いたるところに、娘義太夫で繁昌した寄席の多かった中に、小川町の小川亭が、京子、小土佐の全盛時代から、昇之助姉妹が三年間ここに籠城して、ほとんど連夜の満員をつづけた時代まで、十数年これ一本で通してきて、神田は自然これが中心であるらしくみえた。歌舞伎や講談落語の形式化した旧演芸に対して、同じ江戸時代の旧演芸ながら、それを未熟のままに語る、この少女達のなまなましい芸に、当年の若い時代はかえって新鮮味を感じていたのであろう。」(「神田界隈」『出版人の遺文冨山房坂本嘉治馬』所収昭和43年刊)

轍次が上京した明治37年以降、寄席の中心は現在の東京都文京区本郷3丁目にあった本郷座に移っていた。本郷座は、回り舞台や花道を備えた大劇場で、下町と山の手を結ぶ立地の良さもあって多くの学生などで賑わった。轍次はその日記『止軒日暦』の中で次のように記している。「課業は四時まであるべき筈なれども、先生がたのお休みあれば三時にかへりき。今日は殊の外御欠席多いとおもへば、あゝ、今日が本郷座の最終の日なり、流石は芸術の鼓吹論者とか、保存論者とかだけに御熱心のものなり。御熱心もよけれども御本尊様の当校の授業まで御休みになるとはいかにや。」(明治38年2月16日)とあり、その熱狂ぶりがわかる。

▼円本ブームと岩波文庫

プロローグ3で「円本」について触れた際、岩波書店の岩波茂雄が円本ブーム時の出版の風潮に疑問を抱いていたと書いたが、安倍能成(1883-1966)の『岩波茂雄傳』によれば、「岩波文庫発刊の辞」は、三木清(1897-1945)の筆に岩波茂雄自身が手をいれたものだという。また、「岩波の此等の全集に対する非難は中つて居るけれども、例へば漱石全集の予約は巻数が少なく、又同一人の著作だといふ弁解はできても、五十歩百歩であることは否定されず、この正義の標榜下に鬱憤と嫉妬と反感との燻ぶつて居ることも認めねばならない。」と安倍が書いているように、岩波茂雄は円本のような廉価販売を否定しているわけではなかった。実際、昭和3(1928)年に刊行した『普及版 漱石全集』は定価一円で、他社の円本を意識していたことは確かであり、何より文庫の企画そのものが円本に対する挑戦であった。世界文学全集も企画したが新潮社に先を越されて断念したという話もある。

▼円本の功罪

いわゆる昭和初期の「円本ブーム」「円本時代」の功罪については、小川菊松(誠文堂新光社創業者)の『出版興亡五十年』の中でも詳細に述べられているが、ここに村上信彦の『長編小説出版屋庄平』(昭和17)という本がある。「出版屋」という言葉にひかれてむかし買っておいたものだが、このような見方もあるということで、その「後記」の一部を引用しておく。

「円本の功罪を悉しく論ずれば一冊の著書が出来るが、一言で尽すと、広汎な大衆を読者層に獲得した点では偉大な意義があったが、他の一面で、紙の濫費と質の低下を来したことも争えぬ事実であった。いま試みに当時の一円均一の全集の内容見本を積んでみると、優に一尺の高さとなる。かりに平均十万部印刷されたとすると、富士山の八倍の高さに達するのである。広告に費やされたこの紙の濫費は、各全集の各冊に費やされた紙の総量の数十分の一、数百分の一に過ぎない。この厖大な印刷紙は、読者の胃の腑を満足させるよりも食傷させ、大半は不消化のまま市場に汎濫して、以後数年に亘って出版界を麻痺させてしまった。また、これを企業的にみるも、質より量、『五百頁で一円』という通り相場は、大半の良心的出版を不可能ならしめ、大量生産に応じ得ない中小業者を転落させるに至った。彼等の一半は廃業し、その他のものは通信販売その他に転向し、或は転向せんとして、逆に通信販売業者の餌食となった。私が敢て「出版屋」と名付けたのは、これら一群の人々の特殊性を強調せんがためであった。円本によって端を発した出版界未曾有の暴風時代に、怒濤のごとき大資本の攻勢に抗して、腕と頭脳、謀略と天才を以て奮闘したのが、この『出版屋』である。」

円本ブームの印刷・製本業界への影響については、鈴木敏夫が『出版―好不況下興亡の一世紀』の中で、増尾信之の文章を引用している。

「……従来、一、〇〇〇から二、〇〇〇、一万部も出ればベストセラーズといわれていた印刷製本業界に急に一〇万、二〇万の注文がしかも継続的な註文がはいったのであるから、それらの印刷製本を引受けた工場ではこれに対応する設備を整えて、これを消化しなければならない。……出版業者にとっては自殺的行為であったかもしれないがとにかく円本の出現によって、わが国印刷製本業界の産業合理化を促進し、書物の価格を低下させるための原動力となって読書趣味が大衆に普及されることになった。……」(『印刷界』昭和38年5月号)

当時はまだ国産の糸綴機がなくドイツからの輸入に頼っていたが、突然の大量註文部数で時間的に間に合わないため、急遽ドイツ製の糸綴機をモデルに日本で製作することを考え、昭和2年に国産の糸綴機が誕生する。それも「円本」がきっかけだった。しかし、折からの金融恐慌で銀行の倒産・休業が相次ぎ、国産の糸綴機も、一日製作の依頼が遅れていたら資金調達ができず、国産計画は中止せざるを得なかったという(『共同製本と金子福松』昭和37)

▼長沢規矩也と川瀬一馬(第一部その3静嘉堂文庫と諸橋轍次)

長沢規矩也 長沢規矩也の祖父、長沢亀之助(1861-1927)は東洋英和女学校の数学教師だったが、『解法適用数学辞書』(明治38)をはじめとして十冊近い数学の辞書をつくっている。コンパスと物差しを意味する規矩也という名前は、数学者にしたかった祖父としての願いでもあった。亀之助はまだ小学生だった孫の規矩也に辞書の校正を手伝わせていた。

「亀之助はその辞書の校正を、まだ小学生であった孫の規矩也に手伝わせながら、教師の恩給よりも、辞書の印税の方が多い、自分は数学辞書を作ったが、お前は人に負けない漢和辞書を作れ、その時は、こんどは自分が校正を手伝ってやるといっていた。規矩也は、祖父の教えに従い、新しい漢和辞書の編集に心がけ、三省堂から『明解漢和辞典』、『新漢和中辞典』などを出した。そのときは祖父はすでに世を去って、校正を手伝ってもらうことはできなかったが、規矩也は、辞書の作り方、校正の進め方は祖父の膝下で、五〇年の年期を入れていたから、完全原稿を作って作業の進行をはかり、校正も工員にまじって自身でやりとげるという練達ぶりで、遅れ勝ちな辞書印刷の工程が大幅に短縮された。」(惣郷正明『辞書風物誌』1973)

川瀬一馬 その著『日本書誌学用語辞典』(昭和57)の扉には「諸橋轍次先生百歳の頌壽に捧ぐ」と自筆の献辞が刷り込まれているが、川瀬はその多くの著作の中で必ず轍次に対する謝恩の意を述べている。川瀬は大正14年に東京師範学校に入学、松井簡治と諸橋轍次の指導を受けることになるが、その時すでに松井は『大日本国語辞典』をほぼ完成させており、轍次は一平から漢和辞典編纂の依頼を受けているころであった。川瀬は、「それぞれ不朽の国語漢文の二大辞典を編纂された両先生に引き続き七年間も教室で教えを受けたということは、私の学問の進み行きについて容易ならざることであったと思う。」と書いている(『古辞書概説』昭和52)。

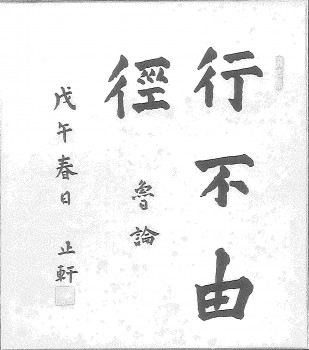

轍次の依頼を受け、長沢とともに学生のときから蔵書の整理と目録作成のために静嘉堂文庫に通っていた川瀬は、文庫からの帰り道を轍次と一緒に小田急線の経堂駅まで約一時間歩くのが常だった。轍次は、自動車道を避けて畑の中の小径だけを通って最短距離で歩いたが、途中で一箇所だけどうしても大通りを歩かなければならないのを非常に残念がっていたという。川瀬はこのエピソードを、「行くに径(こみち)に由らず」と題して書いていて面白いが(『諸橋轍次著作集』内容見本推薦文)、この論語の言葉は轍次の主張する学風でもあった。

▼『止軒日暦』と漢和辞典出版契約の年

諸橋轍次の日記『止軒日暦』は、轍次の三男晋六によれば五十冊以上はあったはずのものが、散逸して確認できたものは三十五冊ということである(「父諸橋轍次を語る」平成21年11月22日三条市嵐南公民館での講演記録)。明治33年に新潟師範学校に入学した十八歳のころから、亡くなる三年ぐらい前の九十八歳まで書き続けた、約八十年間にわたる膨大なものである。「止軒」という号は『荘子』に由来する。

「恩師の名は、父嵐陰が北宋の文豪蘇轍(1039-1112)にあやかって命名したものであり、次男であったから轍次と称したのである。若い時代には蘇轍の字(あざな)の子由に因んで尚由子(子由を友として交わるの意)と号したが、後には止軒と号した。それは『荘子』徳充符編に、《人は流水に鑑(かんが)みるなくして、止水に鑑みる》とあるのに基づいたもので、《流れる水に姿を映しても、はっきりとは映らないので、静まりかえっている水に姿を映してみる》、学問も同様で、雑念を去った静粛な心で読書をすれば、作者の精神がわが心に映ってよくその真を理解できるということである。」(鎌田正『大漢和辞典と我が九十年』2001)

第一部その2で、一平と轍次との間で漢和辞典編纂の出版契約が取り交わされたのは、内容見本に記載されている昭和2(1927)年ではなく、『止軒日暦』の記述に拠って昭和3(1928)年9月14日であると書いたが、その後、掲載誌名は不明だが、轍次が「頼もしい人」と題して一平について書いた文章があるのがわかった。その中で『止軒日暦』を引用している箇所があるので次に載せておく。

「……私が鈴木君と相知ったのは大正十四、五年の頃である。大修館で漢語の辞典を作りたいというからその著者になってくれまいかというのであった。漢辞典の必要は自分も痛感していたことではあるが、当時の私は公務の外は自分の勉強に忙しく到底その要求に応ずる余裕はなかった。では言下にお断りしたらよさそうなものだが、それもしなかった。……当時の日記に

鈴木一平君来訪漢和辞典編集のことを嘱す。是より先き約一年前にも同様の申込あり、人物はたのもしそうに見ゆ云々。

と書いている。そして昭和三年秋になると殆ど引切りなしに鈴木君の来訪を受けた。その熱意に感じたためか或る日の日記に

何分の大事業なれば予としても後世に伝ふる一事業なるべく、まして此によりて折から紛糾に禍せられたる大東文化学院の学生を幾人でも救う一助ともならば、その事畢竟徒爾ならざるべし云々。

と書いている。かくて昭和三年九月十四日愈鈴木君と辞典編纂の第一回契約書を交換したのであった。……」

▼宇野哲人・塩谷温との共著

昭和4年1月に学位を取得した轍次は、その年の4月には宇野哲人・塩谷温との共著『昭和漢文叢書孝経新釋・大學新釋・中庸新釋』(弘道館発行)を出している。塩谷温が「孝経」、諸橋轍次が「大学」、宇野哲人が「中庸」を分担執筆したものである。論文通過以前より宇野の薦めで執筆していたものであろうか。当然のことながら、「文学博士諸橋轍次」として最初の著作である。