![]()

![]()

写真でたどる『大漢和辞典』編纂史

余滴 1

▼「大修堂」時代の出版物

修学堂書店店主・辻本末吉のもとで修業していた鈴木一平は、明治40年、二十歳で最初の独立を果たして「大修堂」を創設するが、明治43年に店を閉じるまでの三年の間に、書籍の卸業のほかにも大修堂の発行名で『中学新英和辞典』(大島隆吉著)、『日英会話』(スミス著)、『日本武士道』(重野安釋・日下寛共著)などの本を出していたことを鶴見栄次郎(昭和8年入社、元取締役)が書いている(「大先輩 鈴木一平さんのこと」『回想 鈴木一平』所収)。三年の間にということを考えると、果たしてこれらの出版物が独立と同時に企画され、発行されたものかどうかはわからない。

また、昭和13年に入店した猪股正明(後、販売部長)が、

「旧主のご兄妹と伺ったが辻本さんのお宅へ盆暮の進物をお届けする役割はほとんど私に決まっており応召入隊するまで毎年続いていたように記憶する。」(「人づくり・本づくり」『回想 鈴木一平』所収)

と書いているように、一平は辻本末吉に対する恩義を終生忘れることがなかった。

▼神田神保町一丁目(表神保町・裏神保町)

いわゆる神田古本街は、靖国通りに面した現在の千代田区神田神保町一丁目に集中しているが、その一角に次のような案内板が立っている。

「江戸時代、この界隈には武家屋敷が立ち並んでいました。そこに表神保町、裏神保町などの町が誕生したのは、明治五年(1872)のことです。裏神保町は、大正十一年(1922)に通神保町(とおりじんぼうちょう)と改称したのち、表神保町、表猿楽町などとともに、昭和九年(1934)、神保町一丁目となりました。さらに昭和二十三年(1948)、神田区と麹町区が合併して千代田区ができると、現在の神田神保町一丁目になりました。町名の由来は、元禄年間(1688~1704)のころ、旗本の神保長治(じんぼう ながはる)が広大な屋敷をかまえ、そこを通っていた小路が「神保小路(じんぼうこうじ)と呼ばれるようになったためといわれています。」

▼関東大震災

大正12年9月1日の関東大震災では、現在の文京区、新宿区などの山の手は震災の被害が比較的少なかったものの、印刷・製本関連の工場が集中していた千代田区・中央区・墨田区・台東区・江東区は甚大な被害を被り、東京市の全印刷工場の82%、製本所も92%が罹災したといわれている。出版の中心は大阪に、学問の中心は京都に移るといううわさが流れ、一時は関西方面の印刷・製本業者に仕事が集中したことはプロローグ3でも触れた。しかし、関西での印刷・製本能力には限界があったことと、東京の印刷・製本業者の間でも仕事が関西に流れてしまうのではないかという危機感もあって、これを機に競って効率のよい機械を導入するなどして復興は意外にはやかった。

「鈴木一平年譜」(『回想 鈴木一平』所載)の大正十二年九月の項には次のようにある。

九月、関東大震災により家屋及び家財道具一切を焼失す。その折、所用のため木更津に出かけ留守なるも、夫人ときの働きにより紙型の大部は焼失を免れる。(この紙型を元に増刷に次ぐ増刷を行って収益を上げ、事業発展の基礎を築く。)

罹災後、一時府下調布町金子平井方に避難、数日後、被災を免れた芝区白金三光町牧野(義姉)方に移り、営業活動を始める。

木更津にいた鈴木一平が、調布の平井方でときと再会したのは三日後のことである。ときが、「紙型を出しておいた」と言うと、一平は泣いてよろこんだ。

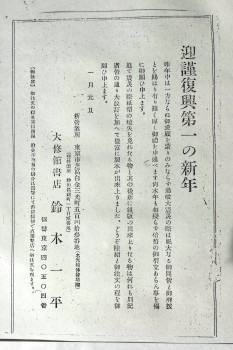

写真は、大正13年1月に『受験と学生』(研究社発行)に大修館書店が載せた新年の広告である。そこには、「新営業所 東京市芝区白金三光町五百四拾参番地(旧営業所 神田区錦町一丁目貳番地)」とある。

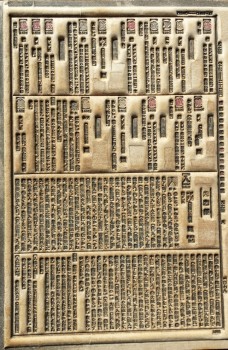

大修館の出版物でも、大阪で印刷したものが今回確認できた。『試験によく出る 英文和譯 正しき譯し方』(大島隆吉 著)である。

奥付をみると、初版は大正13年8月15日発行となっており、印刷は大阪市北区堂島裏の谷口印刷所となっている。著者の序言によると、「四十版の印刷の最中彼の九月一日の大震災の為め訂正増補の原稿も紙型も悉く焼失の厄に会い全く絶版の悲境に陥った。」とある。新たに改訂新版として組み直し、大震災から一年後に発行されたものである。

同じ著者のものでも、『英語受験には斯の如き単語を暗記せよ』の紙型は運び出されて焼失を免れたらしく、奥付の版数をみると大正12年8月5日 第51版発行の次が10月5日第52版になっているので、約一ヶ月余りで増刷したことがわかる。

運び出された紙型をもとに増刷すると、その奥付をみた全国の読者や書店から注文が殺到する。文字通り、羽が生えるように売れたという。当時の様子を、後年、ときは次のように語っている。

製本ができると、そこからどんどん、どんどん……。お父さんが焼け石に水とは、このことだって。それでわずか五点か七点の本が、毎日、郵便だけでも大変なのよ。で、お母さんが毎日その本の奥付―昔は奥付は判がなきゃいけないでしょう。それが足りないで、検印紙をみんな判押して、著者がよこしたわけ。それを毎日、毎日奥付に……。夜になるとお父さんが帰って来て、封筒の表紙を書いて、それをあくる日お母さんが荷造りして、朝出がけお父さんが郵便局へ持って行って、そのうちにやいやいって注文と催促でしょう。それでもう毎晩、一時、二時になるのがふつうだったのよ。(「夫、一平の思い出」『回想 鈴木一平』所収)

大修館書店の基礎は、このような一平とときの昼夜を問わぬ働きによって築かれた。

▼紙型について

今と違って活版印刷が主流だった時代、なぜ紙型が出版社の財産といわれたのかについて、今では理解できない人も多いと思うので簡単に説明しておく。

活字で組んだ組み版をそのまま原版の状態で印刷すると活字が摩耗して大量印刷には適さないため、通常は次のような手順で活字組み版を複製した鉛版(えんばん)を作って印刷する。

- 組み版の上に、紙型用紙とよばれる何層にも重ねてボール紙状の厚さにつくった用紙を載せて圧搾機で強圧を加える。当然のことながら、組み版の文字は紙型用紙に凹んだ状態となって表れる。これが紙型である。

- 紙型ができると、これに鉛合金を流し込んで凸面の鉛版をつくる。

- 印刷機ではその鉛版を、折りたたんだときにページ順になるように面付けして(たとえば通常の単行本の場合、最初に表面8ページを刷り、次に裏面8ページを刷って16ページで一つの折になるようにする)、鉛版の凸部にインキをつけて印刷する。鉛版は、さらにメッキ加工をすることで耐刷力が増し、大量の印刷が可能になる。

- 紙型をとった後に訂正が生じた場合、たとえば一字だけの訂正のときには鉛版を活字の大きさに切り抜き、そこに正しい活字を差し込んで鉛版の高さに揃える。何文字かあるいは一行以上に訂正が必要なときは、訂正すべき部分を新規に活字で組んで紙型にとり、鉛版にしてから訂正すべき箇所を切り抜いてはめ込む。この作業を「象嵌(ぞうがん)」(象眼とも)という。「嵌」という字は「はめる・はめこむ」という意味である。象嵌して訂正された鉛版は、その鉛版からさらに紙型をとっておく。これを「複写紙型」といい、次に刷るときのために常に訂正された紙型が手元に残ることになる。

紙型をとることによって、活字で組んだ組み版を保存して残す必要がなくなり、したがって紙型さえあれば、それに鉛合金を流し込むだけですぐに印刷ができるために、各出版社は紙型の保管に心を砕いた。紙型が出版社の財産といわれた所以である。

1970(昭和45)年に私が入社したときの旧社屋にはまだ紙型が収納してある「紙型庫」と呼ばれる場所があって、そこだけ防火設備がなされていた。紙型は保存用と印刷用とがあって、増刷するときには印刷用(または複写紙型)と書かれた箱(あるいは紙包み)を鉛版所に届けるのが入社早々の私の仕事だった。当時はまだ鉛版だけをつくる鉛版屋さんというのがあって、紙型に鉛合金を高温で溶かして流し込むために、鉛版屋さんに行くといつも焦げ臭い匂いがしていたのを覚えている。保存用は初版時にとった紙型のままなので、不測の事態が起きたときのために社内に保管し、印刷用はもともと印刷所に置いたものだと思うのだが、当時は印刷用の紙型も印刷が終わると引き上げていたようである。保存用と印刷用の紙型が同じ場所に置いてあっては何の意味もないのだが、その時にはすでに、いざとなったら本を二冊バラしてフィルムに撮ってオフセット印刷することもできたので、紙型を保存しておくことの意味も薄らいできていたのかも知れない。しかし、紙型を二通とるという発想は、関東大震災時に、とき夫人がとっさの機転で運び出した紙型によっていち早く復興できたことの教訓によるものであろう。その紙型庫も、オフセット印刷が主流を占めてくるようになるとやがて取り壊され、会議室となった。

▼検印について

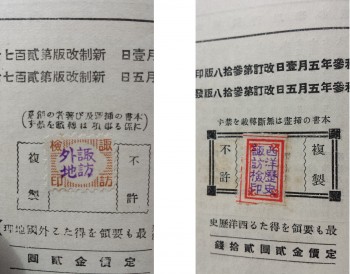

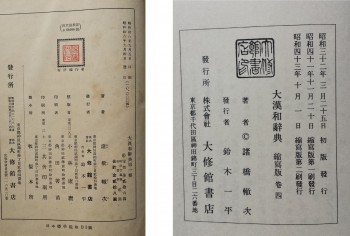

検印とは、著者(著作権者)が、発行される自分の著書(著作物)に押印(捺印)する印判のことで、日本独特のものである。著者自身が自分の著書の発行部数に間違いがないかどうかを確かめる手段として行われていたものだが、その場合、本文の奥付ページに直接押印するもの、検印紙とよばれる小紙片に押印したものを奥付ページに貼り込むもの、さらには検印をデザイン化したものを刷り込んだものなどがある。写真は、大修館の戦前のベストセラー「最要領シリーズ」二点と、『大漢和辞典』からのもの二点である。「最要領シリーズ」のものは検印紙に押印したものだが、「諏訪外地」とあるのは、諏訪徳太郎の『最も要領を得たる外国地理』を略したものであり、「西洋歴史諏訪検印」とあるのは、同じ諏訪徳太郎の『最も要領を得たる西洋歴史』の略である。同じ著者による本が多いために書名がわかるように、大修館の方で印判を用意したのかも知れない。『大漢和辞典』のうち、「諸橋轍次」と押印したものは昭和18年発行の巻一である。この時は一万部発行されているので、一万部押印したことになる。「大修館書店」と刷り込んであるものは、戦後の縮写版のもので、この時はさすがに部数も多かったので著者との了解でこのような体裁にしたのであろう。諸橋轍次の上に著作権者を表すコピーライトマークの「ⓒ」表示がされていて、著作権を明示している。

検印の数はそのまま発行部数となり、さらには印税計算のもとになるところから、著者と発行者との間で慣例となっていたが、先の、とき夫人の回顧にある通り、押印する側にとっても、検印紙を貼る側にとっても大きな手間であった。やがて著者と発行者との間で信頼関係ができていく中で、奥付に「著者の承認により検印省略」とか「検印廃止」といった表示がみられた時期もあったが、現在ではそのような表示も含めてほとんど検印をみることはなくなった。

参考までに改造社版『現代日本文学全集』の検印をあげておく。最終的には全六十三巻、最初の予約部数が三十八万に達したこの本にも、押印された検印紙が貼られている。その労力たるや大変なものであったろう。

これも私の入社したころ(昭和45年)の話で恐縮だが、当時はまだ検印が必要な本が何点かあり、紙型庫の中には「無印本」とか「検印ナシ」とか書かれて包まれた本があった。たとえば千部製造したとして、実際には何冊かは余分に出来てくる。しかし、検印の無い本は商品ではないので取次に出すことができない。つまり、検印は金券と同じであった。取り敢えず紙型庫に保管しておくのだが、次に印刷するときの台本などに使われる以外は使い道がないので毎年無印本がたまってくる。それで年末の大掃除にはそれらの本を切り裂いてゴミとして処分せざるを得なかった。もったいないなあ、と思いながら無印本を破った記憶がある。

▼「貳百七拾七版」は何部か?

プロローグ3のところで、『最も要領を得たる外国地理』の版数が277版であることについて触れたが、では一体、277版とは何部刷ったことになるのかという疑問が残る。

正確なところはわからないが、雑誌は別として、当時でも単行本の初版部数はせいぜい三千部で再版は千部ぐらいだったようである。現在とあまり変わらないといえる。円本が出るまでは、小説の類でも一万部でベストセラーといわれた時代である。大雑把に「千部一版」として、この『最も要領を得たる外国地理』の場合、15年間で277版刷ったことになるので、平均すると年間2万部近くが売れたことになる。学習参考書とはいえ、十分ベストセラーである。