![]()

![]()

写真でたどる『大漢和辞典』編纂史

第一部 『大漢和辞典 巻一』刊行と原版焼失まで ――1926(大正15)年~1945(昭和20)年 その2

■編纂依頼と出版契約の年について

前回、鈴木一平が諸橋轍次のもとを訪ねたのは昭和2年のことであったと書いた。しかし、『大漢和辞典』内容見本の「大漢和辞典編纂・刊行小史」には次のようにある。

大正十四年(1925)大修館書店社長鈴木一平、諸橋轍次先生に、漢和辞典編纂を依頼。

昭和二年(1927) 著作者諸橋轍次、発行者大修館書店社長鈴木一平との間に出版に関する契約が成立。

この記述は、「出版後記」(巻十三所収 昭和35年5月)に「一年三ヶ月余、根気よく足を運んだ結果、漸く御承諾を得、昭和二年、漢和辞典(一冊もの)出版に関する正式の取り極めを結んだ。」とあるのに拠っているものと思われる。

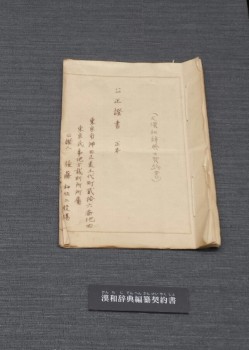

諸橋轍次記念館(新潟県三条市庭月)には、「漢和辞典編纂契約書」のタイトルで展示されている公正証書がある。これは、昭和18年9月に第一巻刊行、昭和21年12月に第十三巻(索引)を刊行するという予定が立った時点で、昭和18年の6月に改めて取り交わした契約書と思われるが、戦前の契約書で確認できるものはこれだけである。

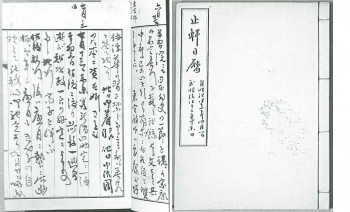

展示されているものは原稿用紙に書写されたもので、その末尾に、「此正本ハ甲當事者諸橋轍次ノ請求にニ依リ昭和拾八年六月弐日本職役場ニ於テ原本ニ就キ作成シタルモノナリ」と記されているところから、控えとして写し取ったもののようである。その第一条に「昭和参年九月拾四日附甲乙間ニ於ケル契約書(以下旧契約書と称ス)ニ基キ甲ハ本書ヲ編纂シ乙ハ之ヲ出版発行スルモノトス」とあり、昭和3年9月14日に最初の契約が結ばれたことは確かなようである。轍次もその日記(『止軒日暦』止軒は轍次の号)に次のように記している(以下、日記の引用は、月洞 譲編「諸橋轍次先生遺日記 止軒日暦抄」 修訂版月報所載に拠る)。

「(昭和三年)九月十四日 夜鈴木一平氏来宅。愈、辞典編纂の契約をとりかわす。 けふは吉日なりといふ。鈴木はなかなか男らしく、此ならば大丈夫と思ふ。自分も十分 責任を以て事を運ぶ決心なり。」

なお、鈴木一平年譜(『回想 鈴木一平』所収)にも「昭和三年 九月十四日(六月十六日付)諸橋轍次先生と「大漢和辞典の編纂及び出版について」契約を結ぶ。」とある。

実質的に契約の話がまとまった日に遡って契約書を作成することはよくあることだが、その「六月十六日」の『止軒日暦』をみる限り、どうも合意に達していたとはいえないようである。

「(昭和三年)六月十六日 夜分に書肆鈴木某来る。鈴木は辞典の編纂を予に嘱せんとするなり。十万両くらいの予算は何でもなしといふ。一寸乗気になる心地す。いかにすべきや。更に攻究の余地あるべし。」

十万両という表現はやや時代がかっているが、これは、一平が昭和44年に社内報に書いたものとある部分符合するものの、資金的裏づけについては轍次に言わなかったと書いている。

「大正の震災に私はおりませんでしたけれども、平生よく言いつけておきましたように、家内が紙型を出してくれまして、そのために非常に仕合わせなことに、一年間で当時の金にいたしまして約三十万円ほどの利益を得ました。その半分を定期預金にし、その半分を資本として持っておりました。したがって、諸橋先生にご無理願ってもご迷惑はかけない。先生は、小さな書店が何を言ってきているのかというお気持ちは確かにあったと思います。私は、先生にはご迷惑かけない。そういう資金的裏づけがあったわけですけれども、これは、私も申しませんでしたし、先生もいっさい無言で、おまえいったいやれるか、というようなご質問もなかったんですが、とにかく一年半通いまして、やっとお許しをいただきました。」(社内報「とびら」第23号 1969年2月)

轍次の日記によれば、辞典編纂の意思が固まり始めたのは8月に入ってからである。

「八月一日 鈴木一平氏来宅。辞典編纂のことにつき相談す。意大いに動く。」

「八月三日 鈴木一平氏またしても来宅。辞典のことにつき相談す。今度は九分までは着手せんとの決定に至れり。其れにしても一寸考えさせらるる問題なり。」

「八月二十九日 夜分に鈴木一平氏来る。大辞典編纂のこと愈々。決定して相談を纏めたり。同氏まことに男らしくて心地よし。」

ただ、一平にしてみればすでに轍次との間に合意が成り立っていたと思われる記述が『止軒日暦』中に散見する。たとえば、契約をとりかわす九日前の「九月五日」には「鈴木一平氏より、印刷の原稿紙校正来る。」とある。この「原稿紙校正」が何をさしているのか、専用原稿用紙のことなのか、あるいは見本組のことなのかはっきりしないが、いずれにしてもある程度作業が進んでいる可能性もある。さらに、契約をとりかわした八日後の「九月二十二日」には早くも「辞典編纂について、第一会合を為す。川又、真下、山田、真田及び富永の五君集る。武藤子カードを持参し来る。」とあり、すでにその前から編纂の準備を進めていたことを窺わせる。

では、前年の昭和2年はどうであったか。『止軒日暦』の昭和2年の部分は公表されていないが、後に大漢和編纂に関わることになる小林信明に次のような文章がある。それによると、昭和2年という年はまだ契約の合意に至っていなかったと考えざるを得ないようである。

「私が諸橋先生を雑司谷の私邸にお尋ねして教えを請うた最初は、昭和二年のころであった。廊下を南へ回って、急な階段から二階へ通された。階段を上り切った所に、小さな釣り鐘がかかっていた。お話が始まって間もなく、また、来客があって、私は東の細長いへやで待たされることになった。客は、なかなか帰らない。私は、先生の大きな仕事机の前で、赤いテレンプを張った回転椅子にかけて、長い間、ポツネンとしていた。隣りの家から、ピアノの音が響いてきた。あとで先生が言われるには、本屋が辞書を作ってくれというのだが、断っても断っても、きかないのだとのことであった。この本屋さんが、実は大修館の鈴木一平氏であったのである。」(「遠人村舎の思い出」縮写版月報1 1966)

私が「鈴木一平が諸橋轍次のもとを訪ねたのは昭和2年のことであった。」と書いたのは、轍次の古稀祝賀会で一平が述べた祝辞の内容に拠るものである。古稀祝賀会は、昭和28年10月25日に行われた。『大漢和辞典』巻一の刊行が始まる二年前のことである。交渉期間を一年半とすると、契約の年から逆算して大正15年(1926)の終わりか昭和2年(1927)の初めごろに一平は轍次のもとを訪れたと考えるのが自然であろう。

「私は昭和二年頃、漢和辞典の出版を思い立ち、当時、附属中学校の教諭であられました水野弥作先生の御紹介により、ある日、諸橋先生をお訪ねして、編纂のことをお願い申し上げました。その時の私の考えは、すでに出版されている漢和辞典より大きなものをお願いいたしたいということでありました。先生は、私の話をお聞き下さいましたが、諾否の御返事はいただけませんでしたので、その後約一年の間、毎月一回、或は三、四回お訪ね申し、お願いして参りましたところ、昭和三年五月下旬に至り、君は過去一年間よく来てくれた。君が最初に来られた時から、自分も長年の間、漢和辞典の編纂を考えており、資料も揃えてあるから引受けるつもりでいたとのお言葉をいただきました。その時の私の嬉しさ喜ばしさは如何ばかりであったか、御想像頂きたいと存じます。」(『諸橋轍次先生古稀祝賀記念誌』1954年3月25日発行)

■漢和辞典編纂交渉

当時、轍次の家は雑司ヶ谷にあった。一平は月に二、三度、先に引用した轍次の日記にもあるように、仕事を終えてから「夜分に」訪ねることが多かった。近くに菊池寛の家があった。轍次の三男で後に三菱商事会長となる晋六は、そのころの思い出を『文藝春秋』に書いている。

「菊池寛が雑司ヶ谷金山に移って来たのは、文藝春秋が創刊された大正十二年の暮であり、その袋小路の三軒奧で私が生れたのが大正十一年、……物心ついた頃から中学の一、二年生まで、毎日菊池寛の家に入りびたりであった。雑司ヶ谷は音羽の護国寺と鬼子母神の中間に位して、その頃は小径の多い、静かなむらであった。……少し離れた処には秋田雨雀も住んでいた筈だし、三軒先で私の父諸橋轍次も大漢和辞典の編纂に取りくんでいた。」(「英ちゃんのお父さん―菊池寛のこと」『文藝春秋』1987年5月号)

後年、一平は菊池寛とも交流をもつことになるが、それは、共通の趣味である「競馬―馬主」を通じてのことである。菊池寛は一平を、「競馬を仕事の糧にしてやっているという人は初めて知った。」と言って驚いたという(『回想 鈴木一平』)。

一平の依頼に対して、轍次は容易に首を縦にふらなかった。轍次にしてみれば、大修館は所詮受験生相手の学習参考書しか出していない、借家住まいの小さな書店でしかなかった。「当時私はまだ一所懸命勉強して居る時代でしたし、また大修館という書店もあまり名を聞かなかったものですから、ほとんど引き受ける気にもなれませんでした。併し漢和辞典の必要は前々から痛感していたことですから、悪い計画で無いとは思いました。」(『漢字漢語談義』1961)というのが本音であったろう。事実、この時期、轍次は多忙を極めていた。