![]()

![]()

写真でたどる『大漢和辞典』編纂史

プロローグ 鈴木一平と諸橋轍次 3

■「大正から昭和の初期に於ける出版界の情勢……」

神田の本屋街は、大正期だけで二度の大火事に見舞われている。一度目は1913(大正2)年の神田火災であり、二度目は1923(大正12)年の関東大震災による大火災である。

大正2年2月20日の神田火災 2月20日付東京朝日新聞の第一報は、「今暁一時半、神田区三崎町二の十一救世軍殖民館より発火し、折柄西北の風吹き、頻りしかば、同館を焼き落したる後、火の手は見る見る四方に広がりて……、二時十分迄に既に約八十戸を焼失したり。付近には三崎座、東京座、日本大学、大成中学校、歯科医学専門学校等あり、危険言ふ許りなし。……」というものであったが、火はさらに燃え広がり、猿楽町・神保町・錦町の大部分を焼き尽くした。焼失戸数三千余戸といわれている。余談だが、記事中にある三崎座というのは、1891(明治24)年に現在の日本大学法学部3号館(JR水道橋駅近く)のある場所に建てられた劇場で、東京で唯一の女性だけの役者による歌舞伎一座の本拠地であった。三崎町には他に東京座と川上音二郎によって設立された川上座があり、三崎三座と呼ばれて、現在のJR水道橋駅付近は、当時東京演劇界の中心地として多くの学生や文人たちで賑わった。

ところで、この大正2年の神田火災は、明治10年以降この地に集まってきた学校街・本屋街を一夜にして焦土と化してしまったが、復興は意外とはやかった。その辺の事情について脇村義太郎は『東西書肆街考』(岩波新書)の中で次のように書いている。「大正三年から始まった欧州大戦の影響による好景気と民主主義の高まりがあり、高等教育機関の拡充が行なわれ、教科書の需要が増加し、その取引が神保町の新本屋・古書店の大きな対象となったが、一般書の需要も一段と増加することになった。本格的な学術書の出版とか、新しい各種雑誌の創刊とか、いろいろな企画が現れてきた。」因みに、岩波茂雄が神保町交叉点近くに古本屋「岩波書店」を開業したのは、この神田火災後の大正2年8月である。

鈴木一平は、この年神田には居なかった。プロローグ1に書いたように、1907(明治40)年に最初の独立をするが、三年後に家業を継ぐことになって郷里の木更津に帰った。しかし、父と争って家出、各地を転々として流浪の生活を送っていたころである。父と和解して修学堂に再入店したのは神田火災の翌年、大正3年である。もし木更津に帰っていなかったら、冨山房や三省堂が罹災したことを考えると、通り一つ隔てたところにあった一平の大修堂もおそらく罹災していたであろう。

関東大震災 小林善八が『日本出版文化史』(昭和13年発行)の中で、「関東地方大震災の為めに東京にある書肆の類焼数は九百五十六店と云ふ多数に上り、焼失した図書の類は確実には調査は出来ぬが、約六百万冊乃至八百万冊に上った、この金額は大約七八百万円である。これは販売店の店頭に陳列して在つた図書数の概算であつて、其の外出版元の在庫品や取次店に積載して在つたものは加算してない。出版元で焼失した原版の損害が大略三千万円、家屋、什器等の損害が約五百万円、その他を合算して、一朝にして七八千万円の損失を蒙つた。」と書いているように、震災によって失われた貴重図書などの文化遺産は計り知れないものがあった。

出版の中心が東京から大阪に移るという流言も流れ、震災当日の9月1日に神田神保町に引っ越しを完了したばかりの平凡社は社屋が倒壊・全焼、一時本社を大阪心斎橋に移して再起を図った。その平凡社も、翌13年秋には東京に戻って神田淡路町に新しい社屋を構えるなど、神田の本屋街は順調に復興していった。

同じ9月1日でも幸運だったのは新潮社である。8月に鉄筋コンクリート四階建ての社屋が竣工、9月1日の午後1時をもって新館開きの記念会を予定していたが、大震災は午前11時58分に起きた。出来たばかりの社屋はひび一つ入らなかった。さらに幸運だったのは、当時出版社では印刷所に預けておくのが普通であった紙型を、たまたま預けてあった印刷所との間にトラブルがあってすべて引き上げていたことであった。その印刷所は全焼した。これによって震災後いち早く増刷が可能となり、大きな収益をあげた。

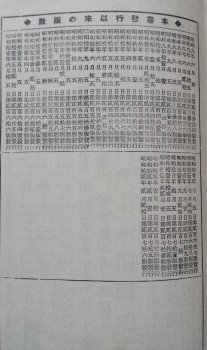

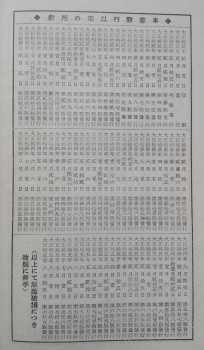

プロローグ1で書いたように、一平はこの日所用で木更津に出掛けて留守であった。身重であった夫人ときが紙型を運びだしたおかげでいち早く学参の増刷にかかることができた。ただ、印刷所関連の復興は容易に進まず、関西の印刷所・製本所に東京から依頼が殺到した。大修館書店の元役員であった鶴見栄次郎が「又一方義弟米林保吉君が(当時大阪の取引先金正堂梅林寛治君の友人)大島隆吉著の『英語受験には斯の如き単語を暗記せよ』の組版を大阪に持ち込み、この本の出版(再版と思う)を促進しこれ又売れ行き良好であった。」(『回想 鈴木一平』所収「大先輩 鈴木一平さんのこと」)と書いているのをみると、大修館でも伝手を求めて大阪の印刷所に発注したようである。大震災の年の大正12年2月に発行した諏訪徳太郎の『受験準備 最も要領を得たる外国地理』は発売と同時に版を重ね、受験界に「最要領」旋風をまきおこしたが、その後のシリーズの新刊、たとえば大震災後の大正14年1月に発行された『受験準備 最も要領を得たる西洋歴史』は、火災から免れた上野・池之端の二喜堂印刷で印刷している。写真は『受験準備 最も要領を得たる外国地理』の奥付と次ページに記載された版数である。奥付に記載されている「印刷者 小林康麿」は、後に大漢和辞典の組版・印刷の責任者として重要な役割を担うことになる。版数の記載をみると、「大正拾貳年 七月壱日」の次が「大正拾貳年 拾壱月壱日」となっている。震災後二か月で再版していることになる。因みにこの版数を記載したページは3ページ半にわたっており、ここではその最初と最後のページを載せておく。手元にあるこの本の最後の版数は奥付の「昭和拾貳年參月五日 第貳百七拾七版発行」で、直前の版数は「昭和拾貳年貳月弐拾日 第貳百七拾六版発行」となっている。それにしても驚異の版数である。

■「……良書の出版は誠に少ない有様であった。」

大震災から一か月後の10月1日、大日本雄弁会講談社(講談社)は、的確な情報を伝えようと『大正大震災大火災』を緊急出版した。定価一円五十銭、菊判300ページ、初刷三十万部は一週間で売り切れ、十万部を増刷するベストセラーとなった。二年後の大正14年には「一家一冊理想的大衆雑誌」を謳った『キング』誌を創刊、七十四万部を発行して、創業十五年足らずの講談社は大震災を契機に「雑誌王国」を築くことになる。当時、総合雑誌としては『中央公論』『改造』があり、震災の年の1月には『文藝春秋』も創刊された。

昭和改元直前の1926(大正15)年11月、改造社の山本実彦(1885-1952)は『現代日本文学全集』全三十八冊の企画を発表した。各巻菊判300ページ、一冊一円、全巻予約制(申込金一円)、月一冊配本。当時、タクシー料金をわかりやすくするために市内を一円均一で走る「円タク」が大阪ではじめて登場したのに倣って「円本」と呼ばれた。当時の文芸書は一冊一円五十銭が相場であったが、この全集では一冊に単行本四冊分が収められた。

「当時の内容見本を見ると菊判十ページ。四色刷の表紙デザインはあまりパッとしないが、裏表紙に一円札を持った手が描かれ、<先ず一円を投ぜられよ!>というコピーがあるのが印象的だ。」(紀田順一郎『内容見本にみる出版昭和史』)

経営が行き詰まっていた山本にとっては背水の陣であった。ところが、大方の予想をくつがえし、予約数はたちまち二十三万部に達し、改造社の成功をみた新潮社は、昭和2年1月30日付けの東京朝日新聞に『世界文学全集』全三十八巻発表の2ページ広告を載せた。先の講談社が『キング』創刊時に全国の新聞三百余社に全1ページ広告を出したことはあるが、書籍での、それも2ページ全面広告というのはもちろんはじめてのことであった。これも新聞発表の午後から内容見本の申し込みが殺到、予約数も五十八万にのぼった。出版各社は争って「円本全集」を発行し、大正から昭和へかけて、それまでは考えられなかった低価格・大量の誇大広告・大量生産・大量販売ということを可能にしたという点で、円本時代は日本出版界にある意味での革命をもたらした。手工業的小規模生産の出版業が近代産業の仲間入りをしたと評する人もいた。

そうした風潮に疑問を抱いた岩波茂雄は、昭和2年に岩波文庫を発刊する。その発刊の辞に曰く、「……近時大量生産予約出版の流行を見る。その広告宣伝の狂態はしばらくおくも、後代にのこすと誇称する全集がその編集に万全の用意をなしたるか。千古の典籍の翻訳企図に敬虔の態度を欠かざりしか。……吾人は範をかのレクラム文庫にとり、古今東西にわたって文芸・哲学・社会科学・自然科学等種類のいかんを問わず、いやしくも万人の必読すべき真に古典的価値ある書をきわめて簡易なる形式において逐次刊行し、……」

円本ブームは、昭和5年ごろにわずか数年で終焉を迎えた。低価格によって本に縁のなかった新しい読者層を開拓することができたり、宣伝による効果も改めて見直すことができた反面、円本の名のもとに、著者が心血を注いだ専門書・研究書はますます顧みられなくなった。

鈴木一平が漢和辞典を諸橋轍次に依頼した大正末期から昭和初期の出版界がどういう状況であったか、大修館書店のあった神田がどのようであったかを理解してもらうために、プロローグが長くなってしまった。一平はあまり文章を残していない。したがって当時の出版界にどのような思いを抱いていたかについては明確でない。しかし、『大漢和辞典』出版後記中の「大正から昭和の初期に於ける出版界の情勢として、一国の文化を代表するほどの良書の出版は、誠に少ない有様であった。」という一行に、一平の思いがすべて込められていると思うのである。