![]()

![]()

写真でたどる『大漢和辞典』編纂史

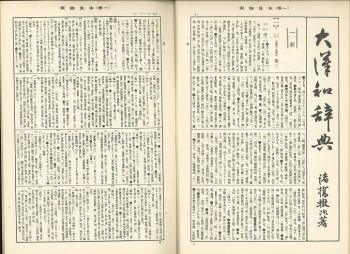

第二部 『大漢和辞典』完結へ向けて Ⅰ 『大漢和辞典』全十三巻(親版・B5判)刊行まで―1945(昭和20)年~1960(昭和35)年 その5

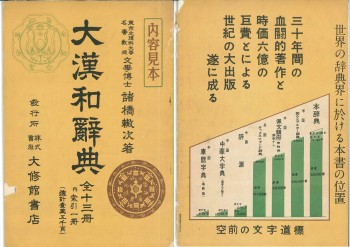

■予約募集開始

写真は、大漢和辞典の予約募集を知らせる全五段新聞広告である。「高いお金を出して広告スペースを買うのだから、本の内容を可能な限り詳しく書いて余白をつくらないように」という鈴木一平の持論そのままの、文字で埋め尽くされた広告である。戦前、学習参考書の雑誌広告は主に一平が自ら作成していた。昭和12年、入社二年目の川上市郎に作らせた雑誌広告をみた一平は一言、「サッパリし過ぎている」と言ったという話がある。

前回触れたように、第一巻発行は1955(昭和30)年11月3日文化の日と決まり、それに合わせて2月から宣伝を開始するという計画が立てられた。しかしこの時期、昭和28年の鉄筋三階建て新社屋建設(これは大漢和の原稿と印字設備を火災から守るのを主目的としたものだった)、翌29年の写真植字部新設とそれに伴う人員増、更には一挙に新しい教科に進出して発行した検定教科書の採択結果が思わしくなかったことなどの要因によって、大修館では資金繰りが極度に悪化していた。これから予約注文をとろうというときに銀行からは当面の宣伝費の融資が得られず、川上は、一橋大学を出たばかりの荘夫(しげお 一平の三男、のち四代目社長)を伴って連日金融機関との折衝を続けていた。

ようやく融資を取り付けることができたものの、予約部数の結果が向こう四年間にわたって無事に全巻発行できるかどうかを左右することに変わりはなかった。予約募集締め切りの二箇月前、すなわち日本工業倶楽部での刊行発表会直後の4月末時点での注文部数が約2,000部にとどまったことを知った一平は、落胆のあまり数日間事務所に姿を見せなかった。

それを機に、それまでの新聞広告とDMに加えて全国の主要小売書店と高等学校への直接訪問宣伝を行うことになった。大修館としては初めての販売方法でありノウハウもなかったが、結果、6月末には6,000部にまでなった。

■大漢和用石井細明朝体の完成

宣伝を開始した昭和30年2月現在、写真植字印字用文字盤は第三巻までの分は出来ていたが、内容見本に載せた見本組を除いて実際に第一巻の印字が開始されたのは2月からである。つまり宣伝開始と同時ということになる。11月3日発行ということを考えると、半年後の8月には印字・校正完了、9月製版・印刷完了、10月製本というタイトな刊行計画がたてられたのではなかろうか。編集部と写真植字部は、大漢和を予定通りに刊行することを最優先に体制作りがなされた。校正は、パラフィン紙を印画紙の上にかぶせてその上から赤鉛筆で朱をいれた。現在のようなコピー機などなかった時代である。

昭和27年10月に写研が大修館との間で取り交わした契約書では、三箇月の準備期間を経たのちに47,500字を向こう四年間で文字盤にして仕上げるというものであったが、実際には予定通りに進まなかった。もともと身体が丈夫ではなかった石井茂吉は、過労が重なると一箇月や二箇月は病の床に伏すことも度々だった。当然のことながら、それは刊行計画に支障を来すことになる。それでも、「自分で引き受けたのだから自分でやる」と言って最後まで他人に委ねることをしなかった。

あれやこれやで、約束の四年が過ぎても、完成にはまだほど遠かった。しかし拙速を嫌う石井は、周囲がなんといおうと、自分が納得するまでは何度でも書き直し、手を入れた。契約など眼中にはないようだった。そこには、企業の経営者の姿は全くなく、ひたすら文字に打ち込んだ、芸術家かたぎ、名人かたぎだけが生きていた。

(『文字に生きる』写研 1975)

既存の細明朝体4,000字について、当初はそのまま使用するということだったが、たとえば「朝」「前」の「月」の部分の横二本線は縦の線に接しない字形にして肉月の形と区別するなどの要望に対しては、それが文字の一部であっても修整で済ませることなく新たに書き起こした。さらに、当初は予定されていなかった篆文(篆書)約一万字についてもすべて新たに書き起こした。これについては、のちに米山寅太郎が次のように書いている。

この五万の親字のほかに、許慎の『説文解字』に載せる、およそ一万の篆文・籀文(ちゅうぶん)・古文があった。その字形は、はじめ昔の『大漢和』のままを踏襲し、清の段玉裁の注本によって書いてもらったが、斉美とは言い難い。そこで写植から送られてきた原稿の上に校正用の薄葉紙を貼り重ね、その上に南宋刊本の字形に従って一字一字を朱書し、それをもとに全部を書き改めてもらった。私自身の朱書き作業も夜半二時、三時に及ぶこともあったが、写植には二重の手間を煩わし、迷惑なことであったと思う。

(「恩師、詩と書と辞典と」)

結局、石井の原字制作は昭和35年の1月ごろまで続いた。七年以上の歳月を費やして約五万字が完成、同年5月25日に最終巻の第十三巻(索引)が発行されて『大漢和辞典 全十三巻』が完結する。石井は、三年後の昭和38年4月5日に七十五歳でこの世を去った。

■編纂・校正の協力者

大修館での定例編集会議は、毎月一回月曜日の午後、諸橋轍次と近藤正治をはじめ諸橋門下の四天王といわれた小林信明・鎌田正・米山寅太郎・渡辺末吾を中心として行われ、熟語の取捨・解釈の適否の検討と全巻を通じて統一をはかる作業が続けられた。編集会議には、のちに轍次の後継として都留文科大学の第二代学長となる中西清(1895-1972)が時折加わることもあった。熟語中の現代中国語関係の記述については東京文理科大学での米山の後輩、牛島徳次(1918-1999 のち東京教育大学教授)が再点検した。若い牛島は、一冊約2.5㎏の校正刷を一度に六、七冊持って玉川(都内世田谷区)の静嘉堂文庫から小石川の白山(都内文京区)の自宅までを往復した。

前野直彬(1920-1998 のち東京大学教授)、鈴木修次(1923-1989 のち広島大学教授)といった少壮の学者をはじめ、鈴木修次の少し後輩になる田部井文雄(のち千葉大学教授)・菅野禮行(のち静岡大学教授)・望月眞澄(のち筑波大学教授)等、轍次の孫弟子にあたる若手の多くが校正などの仕事に加わった。第十二巻の巻末には、編纂並びに校正の協力者として戦前も含めて約百名の名前が列記されているが、実際にはその数倍の協力者があったと考えるべきであろう。それだけの協力者を得られたのは、轍次が大東文化学院・高等師範学校といった教員養成機関に籍を置いていたからこそ可能であったということだけではなかったはずである。『私の履歴書』のなかに「教育愛」という言葉が出てくる。

過去数十年の教員生活を考えてみると、とかく教師は初めは自分の直接教えている学生だけが自分の学生で、ほかは他人のような気持ちでいるが、年を経るとだんだんその学生の範囲が広くなっていくようだ。……後には全学全校のものが自分の学生のような気持ちになり、さらに後には他の大学の学生でも学生であれば自分の学生のような気がしてきた。……これは教員根性というかもしれないが、一つの教育愛であるかもしれない。

轍次が単に学問をするだけの人間であったなら、おそらく大漢和は完成しなかった。十数年前、定年退官を目前にした教育大系の某教授が、「私は、研究者は育てたかもしれないが、教育者を育てることをしてこなかった。」と言っていたのを思い出す。

■試行錯誤の製版・印刷

なんとしても11月3日に第一巻を発行するという大修館の強い要請を受けた近藤製版では、技術面と納期の板挟みになっていた。精度を高めるためにレンズの改良点をメーカー側に伝える一方、従来の湿版に比べて感度が高く、あらかじめ写真乳剤が均一に塗布されているフィルム製版に切り替えることでスピードアップを図ろうとテストを再三にわたって繰り返していたが、特殊レンズがようやくメーカーから航空便で届いたのは第一巻の製版が終わりに近づいたころだった。フィルムについても、精度に確信がもてるようになった第二巻からすべてフィルム製版に切り替えてスピードアップを図った。これによって作業効率の向上と品質の安定が可能となった。1950年代は、湿版法からフィルム法へと写真製版方式に大きな技術変革があったときでもある。

印刷においても、内容見本を通して何度も印刷テストを繰り返し、万端の準備をもって第一巻の印刷に臨んだ横山印刷だったが、スミの濃淡、文字欠け、紙剝けなど様々なトラブルが発生、ヤレ紙(刷り損紙)は、第二巻が刷り上がったときにはトラック四台分にもなっていた。それらの要因は印刷だけの問題だけではなかったために、第一巻発行後、川上は用紙・写植・製版・印刷・製本等の製作関係者を一堂に集めて意見を戦わせた。

昭和31年4月、のちに横山印刷の二代目社長となる横山弘が入社したときは、大漢和の印刷が連日行われていたときでもあった。当時の様子を、横山はのちに次のように語っている。

当時のオフセット印刷機は、手差しで自動化されておらず、また戦後間もないころのこと、建物も簡易な木造で工場内の温度や湿度の管理はできてなかった。今のように濃度計でインキの濃度管理ができるわけではなく人の目で判断し、また、現在のような色見台やいい蛍光灯があるわけでもなく、濃度を一定に保つこともたいへんだった。当時のオフセット印刷は、人の経験と腕に頼る、まさに職人技だった。

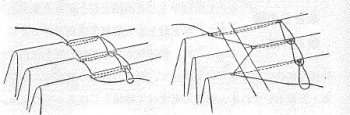

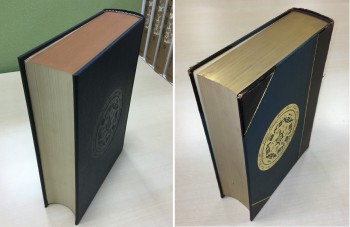

■上製本と特製本

刊行に際しては、上製本と特製本の二種類が用意され、牧製本印刷株式会社(以下、牧製本)が上製本を、関山製本社(現在の(株)ブロケード。以下、関山製本)が特製本を担当することになった。

大漢和は一冊の厚みが約7cm、重さは約2.5㎏にもなるために、表紙と中身(本体)の接合部分の補強を目的とした、造本上のある工夫が施された。それは「継ぎ見返し」と「テープ綴じ」である。継ぎ見返しとは、二つ折りした見返し用紙を中央から切り離して布のテープで継ぎ合わせ、これを二つ折りして布の部分を相手の折丁のノドにミシン綴じしたものである。テープ綴じとは、背に幅1センチほどの木綿または麻布(テープ)を直角にあててそのテープをまたいで綴じていくもので、背の糸綴じの強度を増す役目を果たしている。

牧製本は1901(明治34)年の創業、戦前版『大漢和辞典 巻一』の製本も手掛けた会社で、大修館とは数少ない戦前からの取引先の一つである。上製本の小口装飾については、内容見本に「天色付特磨」と記載されているが、これは「天(あたま)」の部分を「色染め」し、さらに光沢を出すために染料が十分乾いてから牙や瑪瑙(めのう)で磨き上げる「色磨き」することをいう。昭和28年に当時の牧経雄社長が欧米の製本業界を視察した折、ドイツから持ち帰った製本用の染料が相当数あったのでそれを使用し、さらに瑪瑙で磨き上げたという(「縮写版」月報)。ここでの「色染め」の具体的な方法は不明だが、一般的には化粧断ちした面を刷毛(はけ)やエアブラシを用いて染める。私が製作部門にいたときに実際に見たのは単行本の「三方色染め」だったが、染料が飛散して壁面に染み付くのを防ぐために、背面に滝のように水を流しておいてエアブラシで吹き付けていたように記憶している。いずれにしても、やり直しのきかない一発勝負である。

関山製本の初代関山豊吉は、「会社案内」によれば、早くも1881(明治14)年に洋式製本創始者のひとりである加藤房太郎に師事して製本技術を習得したという。二代目の関山虎雄は、1923(大正12)年に「関山合名会社」を設立、戦後の1949(昭和24)年には「株式会社 関山製本社」として神田錦町に移転していた。当時、虎雄のもとには25年以上の経験を持つ技術工が数名いた。戦後、安易で簡易な本づくりの多いなかにあって活躍の場が少なかった彼等は、水を得た魚の如く特製本の仕事に熱中したという。

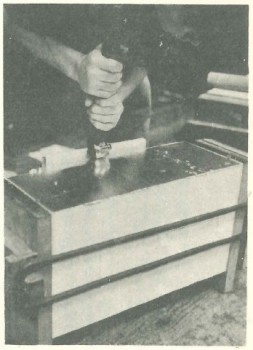

特製本の「天金」の工程は次のようになる。

- 化粧断ちして積んだ数冊分の本の中身を金輪やボルトで固く締め付け、装飾する面(ここでは天)を紙やすりで丹念に磨いて断面の凹凸をなくす。

- 「金茶」とよばれる金茶色の染料をうすく塗って下引きをし、その上に卵の白身(卵白)に水と少量の酢を混ぜたものをさらに下引きする。この卵白液は接着剤の役目を果たす。

- 卵白液が乾ききらないうちに金箔をのせて三、四時間そのままにしておく。

- 「金コロ」とよばれる加熱した真鍮製の小型ローラーのようなもので金箔の上を何度もころがして天に定着させ、さらに光沢を出す。

この一連の作業は、四十五年程前に大修館で『スタンダード和佛辞典 愛蔵版』を製本するときに実際に見ることができた。当時すでに、これが本金箔を使った最後の天金になるかもしれないと言われて写真を撮ったりしたものである。一瞬息を止めて卵白の上に金箔をのせるときに自分も一緒になって緊張したことと、仕上がった本をパラパラとめくっても金箔が剥がれないことに驚いたことを覚えている。

第五巻の製本を終えた昭和32年の秋、関山虎雄は工場内で作業中に脳溢血で急死する。第六巻以降は三代目社長となった息子の景一に託された。