![]()

![]()

写真でたどる『大漢和辞典』編纂史

第二部 『大漢和辞典』完結へ向けて Ⅰ 『大漢和辞典』全十三巻(親版・B5判)刊行まで―1945(昭和20)年~1960(昭和35)年 その4

■大修館にとって初めての本格的オフセット印刷

大修館書店(以下、大修館)にとって、写真植字(写植)による組版はもとより、本格的なオフセット印刷は初めての経験であった。戦後復興最初の出版物となった『正しい英語会話』(堀英四郎著)は、紙型が焼失したために著者自身が献本先に問い合わせてようやく入手した初版本を写真製版、オフセット印刷によって復刊したもので、大修館にとってはおそらくこれが最初のオフセット印刷による出版物ではなかったろうか。しかし今度の場合は、15,000ページにおよぶ大冊を、しかも大小一画から六十四画までの漢字が頻出するページを、文字の潰れなく同じ印刷濃度で刷らなければならないというものである。戦前には『スタンダード和英辞典』も出版されていたが、これは活字で組んだ原版の清刷(きよずり・版下として使えるようにアート紙などの良質の紙に刷ったもの)をネガ撮りして亜鉛の板に焼き付け、画線部分以外を腐食させたものを版材としたもので、凸版印刷と呼ばれるものである。この亜鉛凸版が、唯一焼け残ったコンクリート製の倉の中にあったために焼失を免れ、『正しい英語会話』に続いて復刊、増刷を重ね、ともに戦後復興の基盤を築いたのだった。

川上市郎は、写研の石井茂吉との間で原字制作の交渉をまとめると、現在の墨田区亀沢の横山印刷株式会社(旧横山印刷所。以下、横山印刷)に社長の横山豊を訪ねた。横山印刷所は昭和4(1929)年の創業、先の『正しい英語会話』は、昭和21(1946)年1月に横山が戦時中の企業整備のために数社の印刷会社が集まってできた印刷会社の役員であったときに刷ったもので、川上とはそれ以来の付き合いであった。横山もまた、空襲によって自社の印刷工場を焼失するも、昭和22(1947)年2月には横山印刷株式会社としての再スタートをきっていた。川上は、オフセット印刷に関する技術的な知識を得ようと、度々横山のもとを訪れていた。写植版下を写真製版する技術的なことを聞いていく中で、近藤写真製版所の名前も挙がっていた。

昭和29(1954)年のある日、「大漢和辞典の印刷は横山印刷に決定したからよろしく頼む。」と川上から横山のもとに突然の連絡があった。当初横山は、書籍とくに辞書の印刷経験が浅いという理由で川上の申し出を固辞した。当時の横山印刷は、オフセット印刷といってもラベルやパッケージの印刷が主で、いわば自信がないというのが本音でもあった。一般書籍は活版印刷によるものがまだまだ多かった時代である。大手の印刷会社は別として、文字印刷を専門とするオフセット印刷所は少なかった。川上は、大修館としても初めてのオフセットによる本格的な文字印刷となるので、こちらからも読者の立場でいろいろとアドバイスさせてもらいたい、どうか一緒にこの事業に取り組んでもらえないだろうかと話し合いを続けた結果、横山は印刷を請け負う一大決心をした。

その年の暮れも押し詰まったころ、川上と横山は新宿区下宮比にある株式会社近藤写真製版所(以下、近藤製版)に社長の近藤林蔵を訪ねた。近藤製版は大正元(1912)年の創業、一貫してオフセット印刷の単色製版を行ってきており、いわゆる<文字もの>には定評があった。川上と横山が訪ねたとき、ちょうど『広辞苑』(岩波書店)の製版作業の真っ最中であった。『広辞苑』は、翌年の昭和30(1955)年5月に初版発行となる。『大漢和辞典』の第一巻が発行される半年前のことである。

日本に初めてオフセット印刷機一台が輸入されたのが明治44(1911)年であり、その年の『印刷世界』四月号にオフセットに関する解説文が、「護謨(ごむ)転写印刷機械について」というタイトルで載った。これが日本人によるオフセットに関する最初の文献とされる(『写真製版工業史』1967)。それから四十年以上が経過し、オフセット印刷の利用度は高まっていた。それでも、川上から『大漢和辞典』の話を聞いた近藤は、当初「各巻1,200ページ全13巻」が、とてつもなく大部の辞典であるというイメージがなかなかつかめず、むしろ、総ページ15,000ページにおよぶものをすべて写真植字で、また、オフセット印刷を採用したことは相当な冒険だと感じた。やがて大漢和をめぐる詳細な話を聞き終えた近藤は、この社会的にも意義ある仕事を川上が持ち込んできてくれたことに感激した。

オフセットにおける製版から印刷までの工程はおおよそ次のようになる。昭和30年代の話である。

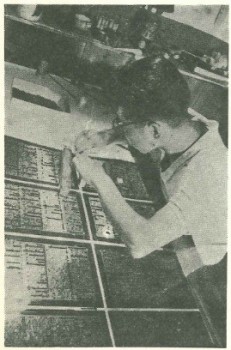

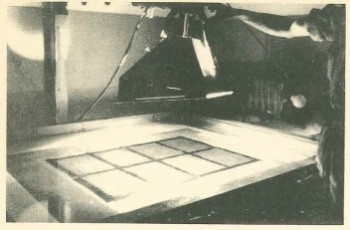

①近藤製版では、写研と大修館写植部で印字された版下原稿を、1ページごとに湿版を感光材料とした製版カメラで撮影してネガフィルムをつくる。ネガは一字一字、文字のつぶれや字切れがないかを点検して修正を加える。修正されたネガは、表裏ページ順に正しく印刷されるように面付けして別のフィルム台紙に1ページずつ貼り込む。B5判の大漢和の場合は、片面8ページを貼り込んで一枚のフィルム原版となる。

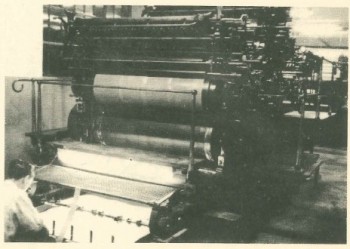

②横山印刷ではフィルム原版を、薬品を塗った亜鉛板(ジンク版と呼ばれた)の上にのせ、アーク灯で光線を平均に注いで脂肪性の画線をもった印刷用刷版(さっぱん)をつくり、印刷機の版胴に巻き付ける。その版面に水と脂肪性のインキを与えると、水と油の関係で版面の画線部分(文字・図版の部分)だけが一旦ゴム・ブランケットに転写され(オフ)、それが圧胴との間を通る紙に印刷される(セット)。「護謨転写印刷」といわれた所以である。

……というのがオフセット印刷という間接印刷法なのだが、ゴムのもつ弾力性によって、紙の表面に多少の凹凸があっても圧が均等にかかるので精巧に刷り上がるという長所がある反面、印刷中に水を使用するためにどうしてもインキが薄くなりブランケットに転写したときに文字がつぶれやすいという欠点も指摘されていた。そのために、文字を主体とした印刷物、とくに辞典のようなものにオフセット印刷は不向きだともいわれた時代もあった。製版の技術は向上したとはいえ、写植で印字された印画紙の濃度に合わせ、全巻同じ調子にネガフィルムをつくることは細心にして最高の技術が求められた。製版のみならず印刷さらには用紙との連係プレイが不可欠だった。そのために先ず内容見本を作製していく中であらゆる角度からのテストを試み、それを検討材料としてそれぞれの立場で意見を出し合い、納得のいくまで研究し合うということが確認された。用紙は本州製紙(現在の王子マテリア株式会社)江戸川工場に試作を依頼した。

■刊行・宣伝計画の立案

大修館では、予想販売部数・定価・刊行予定日などが検討されはじめた。予想販売部数に関しては、予約部数三万に対して一万部の用紙しか配給されなかったという戦前版のケースが参考となるも、時代は大きく変わってしまった。一万部を下回る数字に設定せざるを得なかった。定価に至っては、上製本各巻五千円(全巻揃い五万七千円)、特製本各巻六千円(全巻揃い六万八千円)と、戦後十年、かなりの高額であった。当時、大漢和のセールスで全国の高等学校を回った先輩の話によると、そのときの月給が四千八百円、特製本全巻の金額で二ヶ月の出張ができたということである。

刊行予定については、写研での原字制作の進捗具合と印字のための原稿の浄書・印字・校正などの進行が検討された。その結果、昭和30(1955)年11月3日の文化の日を期して第一巻を刊行、以後四ヶ月から五ヶ月ごとに配本、四年後の昭和34(1959)年11月に第十三巻(索引)を刊行して完結という予定が立てられた。

刊行計画と並行して宣伝計画も立てられ、昭和30(1955)年2月から宣伝を開始、予約募集の締め切りは6月末日とされた。それに先だって4月25日、「大漢和辞典刊行発表会」が丸の内の日本工業倶楽部で催された。当日は約百六十名の出席があり、諸橋轍次の挨拶からはじまって宇野哲人(東京大学名誉教授)・小泉信三(前慶應義塾長)・安倍能成(学習院長)らの祝詞があり、会の最後に鈴木一平が挨拶に立った。そのなかに次のような言葉があった。「昭和20年2月25日、大漢和辞典が第二巻の印刷中に戦災を蒙り、一切を烏有に帰しましてから、本年は早くもちょうど満十年に当たっており、本日は月こそ変われ日は同じ25日であります。その意味からも本日のこの会合は、私にとって一層意義あるものに感ぜられます。」

焦土のなかで、「これでサッパリした。自分の思うような大漢和辞典が出版出来なければ焼けてしまった方が良い。」と川上に語りかけた一平だったが、しかしその表情にはなんとも言い表すことのできない複雑な胸のうちが滲み出ていたのを川上は思い出していた。一平は「2月25日」という日を忘れてはいなかった。