![]()

![]()

写真でたどる『大漢和辞典』編纂史

第一部 『大漢和辞典 巻一』刊行と原版焼失まで―1926(大正15)年~1945(昭和20)年 その8

■鎌田正・米山寅太郎の参画

編纂開始から十年、1937(昭和12)年の春には、轍次が雑司ヶ谷から新築成った西落合(現在の東京都新宿区西落合)に引っ越したのに伴い、遠人村舎(大漢和辞典編纂所)も荻窪(杉並区天沼)から諸橋邸内に建てられた瀟洒な別棟に移された。この建物は、平成8年に新潟県三条市の諸橋記念館に隣接する生家の旁らに移築・復元されている。

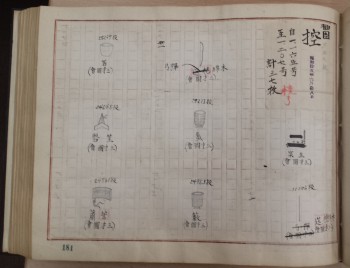

この頃になると、編纂所のメンバーも、川又武・大島宇一・原田種成などの大東文化学院出身者だけでなく、川又の國學院大学での教え子や東京帝国大学(轍次は昭和11年から東京帝国大学の講師も兼任していた)・東京文理科大学などの学生も手伝うようになっていた。昭和9年の夏から組み始めた原稿は、三年後の昭和12年の夏には38,591段(9,648ページ分)まで組み上がり、それはさらに昭和16年の秋までに15,436段(3,859ページ分)が増補された。『辞通』『辞海』など、中国で新たに刊行された辞典に収録されている語彙についても検討が加えられ、厳選された語彙が補正された一方で、『説文解字』から採取された篆文約一万、『三才図会』『金石索』などから採取された挿図約三千個が、写真複写→柘植(つげ)の材に木口木版→電気版という工程によって作製されていった。

1938(昭和13)年の暮れ、轍次は鎌田正と米山寅太郎を自宅に呼んだ。轍次は、書斎から分厚い大漢和の校正刷を運んでくるとテーブルの上に置いた。轍次が辞典の編纂をしているという噂は聞いていたものの、二人が実際に校正刷を目にしたのはその時が初めてであった。轍次は、昭和初年に大修館書店と契約を交わして漢和辞典を作ることになったこと、初めは一、二冊程度の予定だったが、次第に膨れ上がって、十年余をかけて結局十二巻になってしまったこと、編纂に当たってきたのは、川又武を中心として、渡辺実一・真下保爾・原田種成など、主に大東文化学院での教え子たちであったこと……などを二人に語った。さらに、「校正もすでに巻一は四校まで進んでおり、来春早々にも出版する予定である。もしこの校正刷に修正すべき箇所があれば遠慮なく指摘してほしい。」と言うと、二人にそれぞれ巻一の32ページ分の校正刷を渡した。

鎌田正(1911‐2008)と米山寅太郎(1914‐2007)は、ともに1931(昭和6)年4月、東京高等師範学校国語漢文科に入学、昭和9年春に高等師範第三学年を修了すると東京文理科大学漢文科に進学、昭和12年3月に卒業するまで轍次の直接の指導を受けた。卒業すると、鎌田は大学の助手を経て東京高等師範学校附属中学校教諭に、米山は群馬県立高崎中学校(現在の県立高崎高等学校)の教諭を経て、鎌田の後任として大学の助手を務めていた。

二人は、十日ほど経って再び轍次のもとを訪れ、主に資料の読み方や仮名遣いについて疑問に思ったことを率直に述べた。二人が指摘した赤字を目にした轍次は、刊行予定を遅らせてでも異なった眼で見直すことの必要性を感じた。そして、翌1939(昭和14)年4月を期して、辞典編纂当初からの協力者であり、同郷・同学の盟友、近藤正治(当時、東京女子大学教授)を筆頭に、小林信明(当時、東京高等師範学校教授)・渡辺末吾(当時、学習院教授)、そして鎌田・米山の五人による修正作業が始まった。東京文理科大学の卒業生が本格的に関わるようになったのはこの頃からである。月に二回行われていた編集会議では、轍次を中心に、特に語彙の出典や用例の引用文の読解に疑問のあるものについて検討が加えられたが、実質的には、遠人村舎とのパイプ役から全体の進行、疑問処理の方法についてまで、轍次の意をうけた〝心友〟近藤の尽力が大きかった。「その5」で触れたように、近藤は『大漢和辞典』の全巻完結を目前にした昭和34年にこの世を去るが、哲夫人が当時の思い出を次のように書いている。

「主人の日誌に、昭和十五年二月十五日(日)、川又・大島両氏字母の相談一回。炬燵にて。予の字母検閲訂正の仕事は一日平均五台、二ヶ年間継続の予定なり。とあります。爾来毎朝四時には必ず起き、冬は綿入の上にドテラを着て、まるでダルマ大師の様な格好でコタツにしがみつきながら、冷たそうな手にペンを持ち、漢籍を繰っていた姿を思い出します……」(近藤哲「諸橋先生と今は亡き夫近藤正治」大漢和辞典縮写版月報5)

また、東京文理科大学のメンバーの中でも、小林だけは学生のときから轍次が主催する勉強会に顔を出していたこともあって、昭和7年頃から断続的ではあったが大漢和の仕事に関わっていた。

「私は、原(富男)氏の誘導で、当時、大漢和の親字の解説を一手に引き受けていた。渡辺実一君や、近藤正治先生と並んで遠人村舎の大黒柱であった川又武君などとも知り合いになった。その内、漢書の読み合わせ会が始まって、私は週に一回ずつ、荻窪へ通った。辞典編集用の書籍がいっぱい積んである書棚の列の間に、わずかばかりの席をしつらえ、原・川又の両氏と三人で、食貨志に出てくる器物に頭をひねったりなどしたものである。ここで私は、大島君とか原田種成君とかを知った。原田君は、まだ少年っぽい中に、才気いっぱいの顔をしていた。」(小林信明「遠人村舎の思い出」大漢和辞典縮写版月報1)

写真は、大修館書店での編集会議の様子を撮ったものだが、戦前ではなく戦後まもなくに編纂が再開されたころのものと思われる。

■一平の更なる苦悩

1936(昭和11)年2月26日、轍次はその日の日記に「真相未だ明らかならざれど憂心の至なり。愚人の愚挙呆るるの外なし。」と記す。二・二六事件である。東京では戒厳令が敷かれた。この事件以後、軍部の発言力が強まり、言論統制も強化されていく。

1940(昭和15)年、日独伊三国軍事同盟に調印。アメリカは石油・屑鉄(くずてつ)の対日輸出を制限、翌年には完全に輸出を禁止する。それらの影響は、たとえば製本に用いる細線針金の不足や活字を洗浄するのに用いる油など、出版関連産業にも出始めていた。三年前の昭和12年には装丁に金箔を使用するのが禁止され、翌13年には装丁に皮革を使用するのも禁止となった。新聞・雑誌用紙の制限も始まっていた。岩波文庫が資材不足で栞をやめたのも昭和15年5月のことである。

そしてこの年の12月、内閣情報局の指導監督の下に「日本出版文化協会(文協)」が設立される。全出版物の事前審査と、それに対する用紙割当が実施されることになった。出版物を統制するには用紙を押さえればよい。用紙配給のために各洋紙販売店を統合して洋紙共販株式会社が設立され、日本出版文化協会のメンバーにならなければ紙は一枚も配給されないことになった。

そんな最中、1941(昭和16)年の秋からは、棒組のゲラを巻数別に振り分ける作業に入った。その作業に先立ち、諸橋轍次・鈴木一平・川上市郎のほかに組版担当責任者の小林康麿、編纂・校正担当者、木版彫刻師が一堂に会し、今後の進め方についての打ち合わせと労をねぎらう会合が持たれた。そこでは、今後どのようなことがあっても必ずやり抜くという一平の執念のもとに、事業の継続が確認された。

巻一、巻二と纏める作業は順次進み、巻一の発行期日は昭和18年9月と決まり、本文最終巻の巻十二は昭和21年9月、そして同じ年の12月に索引の巻を発行して完結という計画が立てられた。

しかし、日本出版文化協会(文協)の会員である出版業者は、まず文協に「企画届」「発行届」を出して承認を得なければならなかった。承認されると「用紙割当通知」が届くのだが、『大漢和辞典』のように大部なものについては、通常以上の用紙の割り当てが必要となるところから、「特別割当申請企画届」を提出して「特別割当並に発行承認用紙割当通知」をもらわねばならず、それも、希望通りの用紙の割り当てがあるとは限らなかった。

「種々の困難を経て、とも角も昭和十二年七月に一応全巻の整版(棒組版)は出来たが、日華事変勃発に依る資材関係の逼迫は、日を追ってきびしくなり、あらゆる創意と工夫を凝らし、全収入の資金を注入して、その整備進行に全力を尽くした。しかるに、昭和十六年十二月、太平洋戦争勃発するや、事態は更に深刻になった。用紙は総べて国家の統制機関によって規制され、戦力に直接必要欠くべからざるものに限られた。当時、この辞書の出版は、直接戦力に関係ないという理由で、発行に対する審議が後回しにされ、いつ許可になるものか皆目不明であった。先生と私は、関係要路に足を運び辞を低くして、本辞典発行に対する承認方を懇請し歩いた。」(鈴木一平「出版後記」)

「…本文用紙の特別割当を受けるために統制団体にお百度参りをし、挙げ句の果てに諸橋先生と社長まで煩わして…」(川上市郎「事業経過の一断面」大漢和辞典縮写版月報6)

「…肺炎に一度、肋膜に一度、それに年がいもなく百日ぜきに一度、それぞれ二、三か月ずつ病床にふした。それに日支事変がはじまったころからは、物資の供給も困難になり、紙は全面的に軍部に統制されていたので、陸海軍の少佐・中佐程度の人々のところへ幾度足を運んだかわからない。」(諸橋轍次「私の履歴書」)

1941(昭和16)年当時、轍次は五十九歳。勲二等で高等官一等。東京文理科大学教授のほかに國學院大学教授、東京帝国大学講師、さらには満州国に設立された建国大学の講師でもあった。その彼に頭を下げさせた〈少佐・中佐程度の人々〉とは何者だったのかについて調べてみると、鈴木庫三(くらぞう)の名前が出版史の中に度々登場する。もとより、諸橋轍次に頭を下げさせた人物を鈴木庫三に特定するわけではない。

「日本出版文化協会は、情報局の監督下にあり、情報局の主要ポストはすべて陸海軍人の佐官クラスで占められていましたから、出版文化協会などといっても、事実上全く軍の独裁下にありました。……情報局で最も暴威をふるった親玉が、いまだにその名を忘れもしない鈴木庫三少佐で、……。」(鈴木敏夫『出版』1970)

「戦局が苛烈になるに従って言論統制も強化され、特に軍の発言力は、出版社にとっては待ったなしの最大権力であった。この時代の雑誌の編集者、出版者は、全く苦心惨憺の連続であった。……特に陸軍情報部鈴木庫三少佐(のちに中佐)は、出版関係担当者として当時の出版界に軍を代表して強い発言権をもち、雑誌のあり方、表紙の絵や小説の内容まで「指導」し、鈴木庫三に「この小説、いかんというのにまだ載せているかっ」とどなられゝばそれっきりなのであった。この人と連絡を保ってゆくことが、当時の全出版社にとって最も重大だったわけだ。」(小川菊松『日本出版界のあゆみ』1962)

鈴木庫三については、佐藤卓己の『言論統制―情報官・鈴木庫三と教育の国防国家』(中公新書2004)が詳しい。というより、上記の鈴木敏夫や小川菊松の文章のようにまるで時代劇に出てくる悪代官のようなイメージの鈴木庫三に対し、果たして本当にそうだったのか、彼が残した手稿や日記を通して「悪名」が成立したプロセスを検証したもので、それまでの被害者側からの証言によってつくられた鈴木庫三の人物像に対して一石を投じた労作である。

■「巻一」刊行へ

1942(昭和17)年、ようやく一万部発行の承認を得、用紙購入配給切符の交付を受けたものの用紙を抄造するところがなかったが、ようやく王子製紙十条工場で引き受けてもらい、翌1943(昭和18)年9月10日に「巻一」を刊行した。一平は川上に、「世の中が平和ならば全巻を揃えて発行したかった。」と、しみじみ語った。