![]()

![]()

写真でたどる『大漢和辞典』編纂史

第一部 『大漢和辞典 巻一』刊行と原版焼失まで―1926(大正15)年~1945(昭和20)年 その4

■明治・大正期の漢和辞典

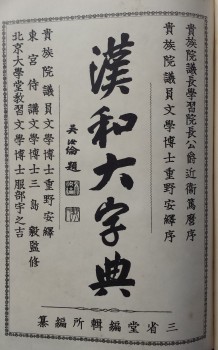

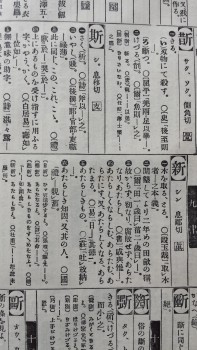

現在私たちが目にする漢和辞典の体裁、すなわち、「親字」と称する見出し文字(多くの場合【 】などのパーレンで示されている)が一字ごとに部首の画数順に配列され、その文字の読み(音訓)や意味などのほかに、その親字で構成された熟語が立項されていて意味・出典が記されているという形式は、明治36年に三省堂から発行された『漢和大字典』(重野安繹・三島毅・服部宇之吉監修 菊判1,746頁)が最初とされる。その例言には「本書は、泰西辞書中最も進歩したるものの体裁に則りて、漢字を、平易に且つ秩序正しく訓釈したるものとす。」とあって、その斬新さを謳っている。

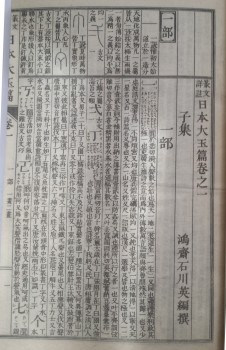

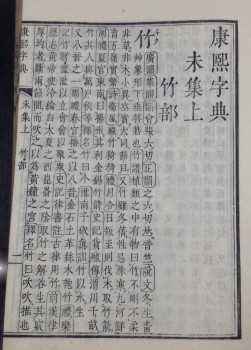

それまでの漢和辞典は、親字の読みと解釈が主で、熟語については立項されていないものが多かった。惣郷正明は『辞書漫歩』の中で、「四世紀も使われた漢和字書」として『増続 大広益会玉篇大全』を挙げているが、これは、1692(元禄5)年に毛利貞斎(生卒年未詳)が中国の『大広益会玉篇』(宋代1013陳彭年編 親字数二万九千余)や『字彙』(明代1615梅膺祚編 親字数三万三千余)、日本の『倭玉篇』(室町中期・編者未詳)など内外の字書をもとに著したもので、この親字四万一千余を収録した大著は、十七世紀から二十世紀にわたり、木版本から銅版本へと形を変えて四世紀もの間長く愛用されたという。他にも『袖珍広益 会玉篇大全(明治12)』や『篆文詳註 日本大玉篇』(明治20)など、「玉篇」の名のついた字典が江戸から明治にかけて多く出版されたため、当時、玉篇は漢和字典の代名詞として用いられた。また、八代将軍徳川吉宗のころに『康煕字典』(中国清代1716康煕帝勅撰)が輸入されてくると、その和刻本が多数出版されるようになり、明治36年に『漢和大字典』が出るまで、漢和辞典といえば『玉篇』系統のものと『康煕字典』を翻刻したものが主流であった。

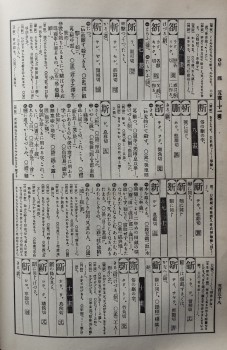

親字三万余、熟語五万四千余を収録した三省堂の『漢和大字典』は、後続の漢和辞典の形式を決定づける役目を果たしたものの、大正期に入ると徐々に売り上げを落としていった。その原因の一つに、熟語の配列が、親字が下につく尾字によるものであったことがある。例えば、【新】の親字のところには[日新][維新][薦新][斬新]……という具合である。この熟語配列は、漢詩を作る際に句の終わりにふむ韻(脚韻)を知るのには便利だが、単に熟語の意味を知りたいときには使いにくいものであった。やがて、現在のような[新米][新造][新進]……という風に頭字による熟語を配列した辞典が各社から出されて主流となってくるのは、それまでの漢詩文を作るための漢和辞典から、明治になって氾濫してきた、科学技術分野をはじめとした翻訳語などの新漢語の意味を知るための漢和辞典へと読者の要望が変わっていったためであろう。

大正期に出版された漢和辞典は、『辞書解題辞典』(1977 惣郷正明・朝倉治彦編)に載っているだけでも二十種近くあるが、一平が漢和辞典を企画した大正末から昭和にかけては、学生や一般向けの一冊本漢和が特に多く出版されたときでもあった。明治の末には旧制中学・女学校・師範学校の数も六百を越え(『目で見る明治の辞書』1989)、国語・漢文・英語・数学が基幹教科であったことから、上級学校への受験生増加は漢和辞典の市場を拡大していった。これは英語・数学の辞典についても同様で、数学辞書を作った長沢規矩也の祖父亀之助が、「教師の給料よりも、辞書の印税の方が多い。」と言ったことは 〈余滴2〉 の中でも触れた。

冨山房から発行された『詳解漢和大字典』(服部宇之吉・小柳司気太共著)は、大正5年の初版以来、昭和11年に二回目の増補改訂をするまでに累計三百万部を越えたといわれ、大正から昭和にかけて最も売れた漢和辞典であった。大日本雄辯会講談社発行の雑誌『キング』の昭和2年11月号付録「明治大帝」(付録といっても、本文だけで830ページの歴とした函入・上製本である)に『詳解漢和大字典』の広告が載っており、そこには「全国中等学校 千三百余校 指定辞書」というキャッチコピーがある一方で、「▽もしこの一冊の用意がないならば」として「男女学生諸君」「父兄諸君」「実務家諸君」「文筆家諸君」「主婦諸君」それぞれに宣伝文を載せているのが面白い。例えば「主婦諸君」に対しては、「如何にその文化的設備を誇る台所でも、もしこの一冊の用意がないならば、それは却って最も文化に遠い旧式の台所と選ぶ所がない。」とあって、受験生のみならず「一家に一冊」をアピールしていることがわかる。

大修館書店の学習参考書、「最要領(最も要領を得たる)シリーズ」が空前の売れ行きをみせ、受験界に一大旋風を巻き起こしたことは 〈プロローグ3〉 でも触れたが、その背景には、明治の中期から大正にかけての旧制中学・高等女学校増設による大幅な生徒増があった。

■諸橋轍次、鈴木一平の申し出を受ける

「(大漢和辞典)編著の動機は何かとよく人に問われるが、実のところそれほど確たる信念をもって始めたわけでもない。……そんなわき道に手を出す考えは全然なかった…」(『私の履歴書』)とあるように、最初に一平から漢和辞典編纂の依頼の話があった時、轍次には引き受ける気が全くなかった。まだ四十代の少壮気鋭の学者であった轍次にとって、辞書の編纂という仕事は「わき道」に思えたようである。実際、一平から話のあった大正末から昭和にかけて、轍次は東京高等師範学校教授として漢文科主任を務めるほか、大東文化学院(現在の大東文化大学)、國學院大学、駒沢大学でも教鞭を執っており、加えて学位論文提出に余念がなく、多忙を極めていた。その轍次が、一平との間に昭和3年9月に出版契約を結ぶに至ったことについてはいくつかの伏線があった。

一つ目は、中国留学中、辞書を引き原典の勘考(刊本や写本の本文を比較し、その異同を明らかにすること)をするのに一日の三分の一か四分の一を費やすという経験をしたことであった。

「もし完全な原典によって完全な解釈を施した辞典があればこの労苦はいらないはずだ。 ……中国では康煕字典(こうきじてん)はあるが熟字はなく、佩文韻府(はいぶんいんぷ)は成語は多いが解釈はない。では一つ自分がやってみようかと、おぼろげに感じた。 ……その後大修館から辞典の編纂を希望してきた。しかし当時私も勉強に専念中であったし、そんなわき道に手を出す考えは全然なかった…」(『私の履歴書』)

『康煕字典』は、清の康煕帝(在位、1662-1722)の勅命によって編纂された字書。収録字数四万七千余字。その字種、字形、部首分類など、現在でもわが国の漢和辞典に規範的役割を果たしている。『佩文韻府』(1711)は、やはり康煕帝の勅命によって編纂された韻書(漢字を韻によって分類したもの)。見出し字(親字)を百六の韻で分類し、親字が下につく熟語を挙げている。

二つ目は、東京高等師範学校の食堂で松井簡治に会ったときに、「国語にはどうやら一通りの辞書は出来たが、漢和の方はさっぱり出来ていない。ことばの数から言っても漢語は多いし、日本人にとって無くてはならないものと思うのだが…。それをやろうという漢学者はいないものかね。」と言われたことである。当時、大槻文彦の『言海』、落合直文の『言泉』、そして松井の『大日本国語辞典』が出て、国語辞典の世界は活気に溢れていた。松井は特に轍次に勧めたわけではなかったのだが、轍次にはこの言葉が時々耳の底に響いていた。当時、すでに『詳解漢和大字典』(大正5年、冨山房)、『大字典』(大正6年、啓成社)、『字源』(大正12年、北辰館)などが出版されていたが、いずれも親字数が一万から二万の一冊本であった。

三つ目は、(そしてこれが直接の動機となるのだが)当時、本職である東京高等師範学校のほかに教鞭を執っていた大東文化学院生のアルバイトを作ってやることだった。ある事情によって起きた学園騒動のために百名近い学生が一度に退学させられたことがあったが、中には優秀な学生も多かった。もし辞典の仕事を手伝ってもらえたら、三人でも五人でも方途に迷わせずに助かるのではないかと考えた轍次は、意を決して一平の申し出を受けることにした。本職である師範学校の関係者を個人の事業に関与させることはとかく弊害を生じ易いという考えもあった。しかしながら、はじめはただアルバイトの学生くらいに考えていた大東文化学院生たちが、後にはむしろ辞典編纂の中心メンバーとなっていく。大東文化学院は、帝国議会において「漢学振興ニ関スル建議案」が可決され、その設立母体として誕生した大東文化協会によって1923(大正12)年に創設された専門学校で、漢学を中心とした東洋文化振興を目的としていた。従って、「大東文化の学生は、旧制中学時代から漢文が好きで、白文が読める力を持って進学し」(原田種成『漢文のすゝめ』)た学生が多かった。

■漢和辞典編纂を開始する

漢字のもつ三つの要素としてしばしば言われるのが、「形(けい)」「音(おん)」「義(ぎ)」である。「形」とは字形であり、「音」とは字音、「義」とは字義である。基本的に漢字一字に対して、この三つの要素とその漢字で構成される熟語の意味を一冊に盛り込む作業が漢和辞典を作るということになる。

当初、一平が提案したのは『字源』(本文2,358ページ)の倍程度、中辞典の規模のものであったようである。『字源』は、大正12年に北辰館から出版された。著者は簡野道明(1865-1938)。その「字源編纂の縁起」に、「…乃ち大正三年春首、断然公私一切の覇絆を脱却し、門を杜ぢ客を謝し、全幅の精力をこの書の属稿と校正とに竭尽し、前後二十有余年を経て、漸く茲に之を完成するを得たり。…」とある。

轍次もまた、小字典には興味がなかった。文字だけのいわゆる字典ではなく、言葉の辞典を作りたいと考えていた。さらには事典的な要素も入れたいと思うようになった。

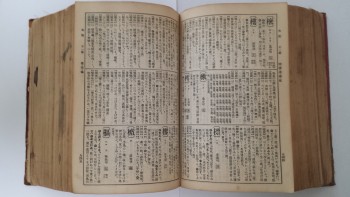

昭和3年9月14日に「辞典編纂の契約」を取り交わした轍次は、その約一週間後の22日に最初の編集会議を行っているが、そこでは『論語』『孟子』『詩経』などの四書五経や『史記』『文選』『白氏文集』などから語彙を選んでカードに採り、合わせて書名ごとに索引を作成することが決められた。

一方、菊全判(939ミリ×636ミリ)の用紙に周囲の枠と三本の横線が印刷された特製原稿用紙七万枚が用意された。厖大な量である。『康煕字典』に採録してある親字一字につき一枚、既存の辞書から該当する親字の語彙を切り取って貼り込むためのものであった。