![]()

![]()

写真でたどる『大漢和辞典』編纂史

第二部 『大漢和辞典』完結へ向けて Ⅰ 『大漢和辞典』全十三巻(親版・B5判)刊行まで―1945(昭和20)年~1960(昭和35)年 その1

■残された校正刷り

話は少し前後する。

1943(昭和18)年9月、『大漢和辞典』の巻一が刊行されるが、それに先立つ6月4日、「大漢和辞典 出版記念会」が大東亜會舘(現在の東京會舘)で開かれた。時局柄、満州国大使の王允卿(おういんきょう) 、中華民国大使の蔡培(さいばい)など、各界からの出席者は二百七十余名に上った。

続く巻二は、当初12月に発行する予定だったが大幅に遅れていた。戦局が急速に悪化していくなかで、大修館の附設工場からも遠人村舎のメンバーからも応召が相次ぎ、肺結核などの病いや栄養失調で倒れる者も出てきた。川上市郎は、下請けの製本所から「お粥腹では大漢和のような重いものは扱えない。」という苦情が出たので、闇屋から入手した芋を与えて製本を急がせたという、巻一刊行のエピソードを書いている(「大漢和辞典編纂回顧 その六」縮写版月報)。

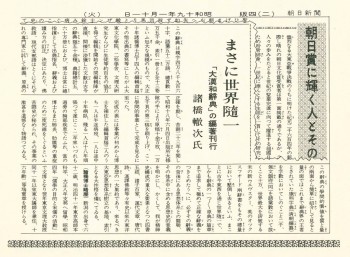

1944(昭和19)年1月25日、朝日新聞社から『大漢和辞典』の編著・刊行に対して轍次に朝日文化賞が贈られた。前年の11月に臨時召集を受けて出征した鎌田正は、遥かモンゴル高原の地でそのニュースを知った。偶々現地に送られてきた新聞をみた新潟県出身の将校が教えてくれたものである。この快報と恩師の近影に接した鎌田は、万感胸に迫る思いであった。

2月、「四月以降出版されるもので不急とされたものについては、一時発行を中止とする」という内容の新聞報道がなされたこともあって、轍次は大修館および遠人村舎のメンバーと頻繁に打ち合わせをしている。このころ、以前から白内障を患っていた轍次の右目は、辞典の校正で酷使したことによって半ば失明状態であり、左目も悪化しつつあった。日ごろから自分の健康状態に不安を感じていた轍次は、生前に全巻の発行が無理であっても、せめて原稿の整理だけはしておきたい、そのために自分の意志を継いでくれる人間に委嘱しておこうと考えた。轍次六十二歳。

3月5日、轍次は近藤正治と相談して、小林信明(当時、東京文理科大学助教授)に後事を託すことで、文理科大関係者が全責任を負う組織に改編しようとした。小林は快諾した。これによって、さらに多くの東京文理科大学の卒業生が関わることになった。

小林は、遅れている巻二を校了にすべく早速にその作業にとりかかったが、次々に出てくる修正箇所を処理するために、早朝から深夜までの校正作業が何日も続いた。

陸軍予科士官学校の教官をしていた米山寅太郎は、度々小林に遠人村舎に呼びつけられた。米山が「戦闘帽に長靴で、佩剣をガチャつかせて」(小林信明「遠人村舎の思い出」縮写版月報)駆けつけると、そこには大量の校正刷りが待っていた。米山は、同僚の士官学校漢文教官数名に協力を仰いだ。空襲警報が鳴ると、校正刷りを抱えて防空壕に退避することも度々だった。

小林が早朝に出勤すると、すでに一仕事済ませて帰って行く学生服姿の男がいた。東京文理科大学に通っていた加賀栄治(のち、北海道教育大学教授)だった。加賀は『諸橋轍次著作集 第六巻』月報のなかで、昭和20年5月27日の東京空襲の際、類焼の危険にさらされた轍次の家に駆けつけ、庭に落ちてくる焼夷弾を消した思い出を書いている。

前回触れたが、6月14日、轍次は編纂当初からの主力メンバーの一人、真下保爾死去の報に接する。7月19日には遠人村舎の佐々木新二郎が病死、日にちは不明だが、前後して渡辺実一も亡くなっている。8月6日には鎌田正戦傷死の報を受ける(これが誤報であったことは前回触れた)。翌年の6月8日には、これも編纂当初からの主力メンバーだった川又武死去の報に接する。このころの『止軒日暦』には、「寂寞の感あり」「茫然自失の感あり」といった記述が目立つ。

10月26日、一平が轍次のもとを訪れ、巻二の年内発行は難しいと話す。

11月29日の夜半から翌朝にかけてB29が来襲、神田区(現在の千代田区)に甚大な被害をもたらしたと聞いた轍次は、大修館の様子を知るべく小林を神田錦町に赴かせた。小林は、大修館は危うく火災を免れて原稿は無事であったこと、ただ、流込み工場は焼失したと轍次に報告する。流込み工場とは、紙型に鉛を流し込んで印刷用の鉛版をつくる鉛版所のことであろうか。12月2日、大修館の川上市郎が轍次のもとを訪れて流込み工場と木版所が火災に遭ったことを伝えた。すでに巻二の発行は予定から一年が過ぎようとしていた。

1945(昭和20)年2月26日朝、轍次は一平から、前日の空襲で店も工場も全焼、大漢和辞典の活字も鉛塊 となったという内容の電話を受けた。巻二校了目前のことであった。度々の東京空襲で、このような事態に至るであろうと覚悟はしていたものの、「二十余年の血肉を一朝の劫火に滅せられし」(『止軒日暦』)ことの無念さがいや増すばかりだった。

3月9日、一平は25日の空襲での被害状況を報告するために轍次のもとを訪れた。それによると、巻一の紙型は鉄筋コンクリート製の土蔵の中に置いたので、まだ開けていないが大丈夫であろうとのこと。巻二は、六百ページだけ紙型にとって研究社に保管してあり無事。ただ、巻五までの各巻一万部分の印刷用紙は、工場で保管していたためにすべて焼失してしまったということであった。しかし、組置きしていた原版がすべて100トンの鉛塊になった今となっては、再開されたとしても活字を新たに造るところから始めなければならない。事業継続が危ぶまれた。大修館のみならず、出版界は、「紙もなく応召で人もおらず、さらに空襲被害で焼失出版社が続出」(鈴木敏夫『出版』1970)、出版どころではない状況であった。

3月11日、戦火を逃れるために、轍次は東京文理科大学の学生に手伝ってもらって遠人村舎(西落合の諸橋邸内別棟)にあった『大漢和辞典』の最終校正本五十八冊(既刊の巻一を除く一万五千頁を五十八冊に分けて綴じたもの)を北多摩郡砧村(現在の世田谷区岡本)の静嘉堂文庫に運び込んだ。その校正刷は修正赤字の集約されたもので、戦後になって事業が再開されたときの基本原稿となった。

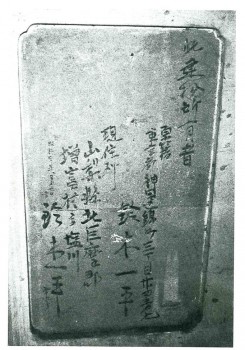

校正刷は三セットあり、一セット(五十八冊)は轍次の自宅に留め置き、もう一セットは岩﨑小彌太(三菱第四代社長)の好意で、現在の山梨県都留市にあった宝鉱山の倉庫に運び込まれた。宝鉱山は、明治23年から採掘が始まり昭和45年に閉山、三菱の所有となったのは明治36年からである。東京からは一番近いところにある鉱山だった。

ところで今年の7月、毎日新聞の山梨県版に「大漢和辞典ゲラ刷り山梨・都留に疎開 地元図書館が報告」という見出しで次のような記事が載った。

山梨県都留市の戦後72年企画「市民の記憶を語り伝える会」(同市教委主催)が30日、同市中央3の「市まちづくり交流センター」であり、都留文科大学初代学長の漢学者、諸橋轍次博士(1883-1982年)の「大漢和辞典」(大修館書店)のゲラ刷りが戦火を逃れ、旧宝村(現都留市)にあった宝鉱山(戦後、三菱金属鉱業宝鉱山に改称)に疎開していた経過が報告された。戦中戦後の三十数年の歳月と延べ25万8000人の人員を費やして完成されたといわれる世界的大著に、三菱の鉱山を通して都留市が深く関わっていた事実が分かった。(2017.7.31付「毎日新聞」)

都留市立図書館では、「諸橋博士と山梨県への『本の疎開事業』を伝えていきたい。」としているが、このような形で『大漢和辞典』編纂史の一端が語り継がれていくというのは嬉しいことである。なお、轍次が都留文科大学の初代学長となったこととの因果関係は不明だが、都留市とは浅からぬ因縁があるようである。

幸いに焼失を免れた校正刷りについては分散保存の措置をとったものの、果たして編纂事業は継続できるのか否か、轍次の気持ちは複雑だった。大修館からの出版が不可能になったときのことを考え、静嘉堂から出版できないかどうか、三菱の岩﨑小彌太にも相談していた。一方で、自分の仕事はこれまでだ、と考えるとすべてが虚しくなった。轍次が、資料カードを燃やしたり遠人村舎にあった書籍を皆に分け与えたりしたのはこのころである。

■焦土からの再起

1945(昭和20)年8月15日、一平は山梨で、川上は栃木で、それぞれの疎開先で終戦を迎えた。二人は、焼野原にポツンと残った鉄筋コンクリートの「お倉」の壁に連絡事項を書いて連絡をとりあっていたが、ようやくお互いが顔を合わせたときには9月に入っていた。そして、翌10月には焼け跡に住居と事務所とを兼ねた木造バラック二棟を建てて「大修館書店」の看板を掲げた。

ところで、この年の10月9日の『止軒日暦』をみると、「大修館の川上来宅、鈴木が辞典事業再興の意思ありといふ。其もよろしかるべし。愈々やるとせば緊褌一番を要する也。」とある。バラックを建てたばかりで「辞典事業再興の意思あり」と言うのは無謀に等しいと言えばそれまでだが、一平にしてみれば、この事業を遂行・完成させるのは自分以外にはありえないという強い信念から出た言葉であった。

「戦災を免れたのは校正刷の原稿のみ、あとは総て新規に設営せねばならぬものばかり、私はこの事業の完成のみを志向し、あらゆる労苦に耐え、働き抜き、他の出版物から生み出される剰余の一切を投入して、再出版の一日も早からんことを念じた。」(「出版後記」)

「鈴木一平 年譜」(『回想 鈴木一平』所収)の昭和21年の項には次のようにある。

昭和二十一年(五十八・九才)

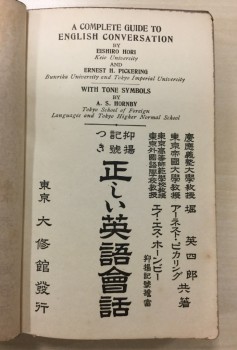

二月、昭和十二年刊行の「正しい英語会話」を写真複写、オフセット印刷によって復刊。資材調達に苦しみながらも、版を重ねて戦後復興の基盤を築く。

六月、戦災を免れた凸版によって、「スタンダード和英辞典」を復刊、引続き「同英和辞典」を復刊、増刷を重ねる。

終戦後最初の出版物は堀英四郎の『正しい英語会話』で、当初二万部刷ったとされる。写真複写するための原本は大修館にも著者のところにもなかったので、著者が以前に献呈した先に問い合わせて、ようやく静岡の知人のところにあったのを借りたということである。「資材調達に苦しみながらも」とあるのは、当時、配給によって用紙を入手するのは不可能に近かったため、闇紙を手に入れるしかなかったことを指しているのであろう。『正しい英語会話』は、戦後になって雨後の竹の子のごとく発行された英会話の本の中にあって版を重ね、その後の『スタンダード和英辞典』『スタンダード英和辞典』とともに大修館書店の事業復興を軌道に乗せる重要な役割を果たした。

一平は、多分に動物的感覚というか、社会の動きについては常に気を払い、ある種鋭敏な感覚を持っていた。1945(昭和20)年の暮れ、つまりバラックを建てて大修館書店の看板を掲げてわずか二ヶ月後には、当時東京大学の仏文科教授だった鈴木信太郎(1895-1970)(高等師範附属中学校での担任が轍次)を訪ねてフランス語の辞書の企画を持ち込んでいる。「日本は戦争に敗けた。これからの日本は文化が盛んになるであろう。ドイツ語に関する辞書は過去に立派なものが出来ている。フランス語に関するものは未だ揃ってない。将来必ずフランス語が盛んになるから、立派な辞書をつくっておきたい。」ということからであった。フランス語の辞書は、1957(昭和32)年に『スタンダード仏和辞典』となって結実、一世を風靡した。

また、1947(昭和22)年9月、それまでの国定教科書から新しい教科書検定制度に移ることによって、民間でも教科書を発行することができるということが新聞に発表されると、その数日後には井上敏夫(埼玉大学教授)を訪ねて「わが社でもまず中学校の国語教科書をやってみたいので協力して欲しい。」と申し入れている。『中学国語』は、昭和24年5月に全学年(全六冊)そろって検定に合格する。全文を英訳して副本として添付することが義務づけられていた占領下での検定であった。