![]()

![]()

写真でたどる『大漢和辞典』編纂史

第二部 『大漢和辞典』完結へ向けて Ⅱ 『大漢和辞典 修訂版』全十三巻(A4判)の刊行と『語彙索引』『補巻』を加えた全十五巻(B5判)完結―1974(昭和49)年~2000(平成12)年

■修訂作業始まる―東洋学術研究所の設立

「残生の凡ては此の書の補訂に捧げよう。」という諸橋轍次の素願は、鎌田正と米山寅太郎の二人に託され、鈴木一平の志業は長男の敏夫に継承された。

鎌田と米山は『新漢和辞典』刊行後(1963年)、直ちに中漢和辞典(のちに『広漢和辞典』全四巻として1982年に刊行)の編纂に取りかかっていたが、その編纂中に発見された、特に語彙の出典や用例としている引用文の不備を聞くに及んで、轍次は一日も早く全巻にわたる修訂を行うよう望んだ。

一平が亡くなる一年前の1970(昭和45)年4月、敏夫はヨーロッパ出版事情視察の途中、『オックスフォード英語大辞典』(OED)の発行元であるロンドンのオックスフォード大学出版局を訪れ、OED「補遺」編集責任者のバーチフィールド氏と会った。修訂の概要を聞いたバーチフィールド氏はいくつかの提言をするが、その中には次のような助言もあった。

- 諸橋博士の後継者が居るかどうか。後継者が決定したらスタッフを決めなければならないが、その場合4~5名のスタッフでよい。

- 編集に5年、出版はそこから更に5年はかかると考えた方が良い。

- 大漢和の量から想像すると、修訂内容は二巻分位のものになるのではないか。

実際の修訂作業は、このバーチフィールド氏の助言をなぞるかのように、修訂作業開始からちょうど十年後の1984(昭和59)年に修訂版巻一が刊行され、後述するように最終的には『語彙索引』(巻十四)と『補巻』(巻十五)の二巻が加わって全十五巻となって完結をみる。

氏はまた、原稿をタイプ打ちあるいは浄書することは一切行わないよう忠告した。理由は、それを行えば必ず校正しなければならず、タイプ打ちや浄書することはそれだけ誤植の生じる可能性が高くなり、そのことを懸念するものでもあった。当時、コンピュータは商品管理や経理に導入されつつあったが、編集関係ではまだ利用されていなかった頃の話である。OED編集においても、原稿カードはすべて手書きで作成されており、カードの管理は辞典編集の大きな比重を占めていた。

1972(昭和47)年11月、井上堅の退任にともない社長に就任した敏夫は、二年後の1974(昭和49)年5月に東洋学術研究所を設立、所長にはその一ヶ月前に東京教育大学を定年退官したばかりの鎌田を迎え、1955(昭和30)年から轍次の後任として静嘉堂文庫長となっていた米山とともに本格的な修訂作業が開始された。

■カード三十万枚にのぼった原典照合作業

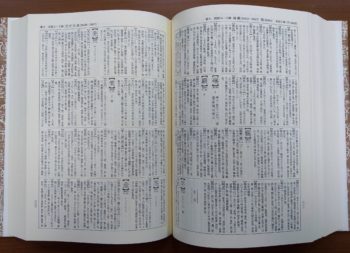

修訂作業は、引用されている用例が適切かどうか、字句に誤りはないかなど、一つ一つ原典と照合する出典調査が主になることが予想された。そのために先ず全巻にわたって各語彙の出典・用例をカード化する作業が始まった。一つの用例ごとにカード化するため、語彙によっては一語について十数枚のカードになるものもあったが、これらの作業は鎌田が東京教育大学退官後に国文科長として招かれた東京成徳短期大学の学生二十余名によって行われ、これに二年余りの歳月を要した。カードはさらに作者・作品ごとに類別され、その数は六十万余にのぼったが、そのカードにより原典と照合し始めると、出典として示された典籍の中には今日では入手し難いものも相当あることがわかり、再調査の対象は、利用頻度が高く且つ比較的入手し易い典籍を出典としているものに限定せざるを得なくなった。

結果的に約半数の三十万余のカードが再調査の対象となったが、その中には書名のみで巻数の表示がなかったり、表示があっても引用箇所がなかなか見つからないことも少なくなく、鎌田はその著『大漢和辞典と我が九十年』の中で【苦行】(巻九所載)の出典を例に挙げ、『初版』には[資治通鑑、唐紀]とあるが「唐紀」には見当たらないという指摘を受けて『資治通鑑』全294巻を最初から当たることになり、一日目は見つけることが出来ず、二日目になってようやく「梁紀」(164巻)の中にその語句を見つけて[資治通鑑、梁紀(簡文帝、大寶二年)]と修正・追補することができた、とその苦労の一端を書いている。原田種成は、「出典捜しは実に容易なものでなかった。そのため、一語の検出に、左伝を数人で手分けして捜したことも度々あり、管子・論衡・淮南子などには最も苦しめられ、……いくたび本をめくったことかわからない。」と、索引類がほとんど無かった戦前の『初版』編纂時の様子を書いているが(縮写版「月報」2〈出典捜しの苦労〉)、五十年後にもそれと同じような状況が起こったことがわかる。

三十万枚にのぼるカードの原典照合作業は、東京教育大学での鎌田の教え子を中心とした二十数名の協力者によって行われ、これに凡そ四年の歳月が費やされた。再調査したカードの概数は以下の通りである。

①経書類(書経・詩経・左伝・論語など)………計34,500枚

②史書類(史記・漢書・三国志など)……………計83,200枚

③諸子類(荀子・韓非子・荘子など) ……………計47,300枚

④詩文類(楚辞・文選など)…………………… 計85,300枚

⑤その他(類書・辞書など)…………………… 計57,300枚

総計 307,600枚

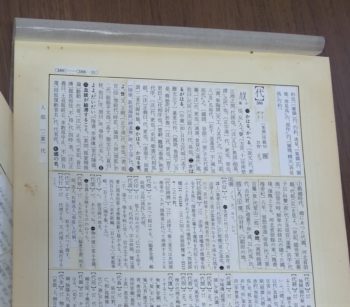

『大漢和辞典』印字紙

赤字の入った校正刷

■『広漢和辞典』の刊行

出典・用例の再調査が終盤にさしかかった1981(昭和56)年11月、予てより編纂中の中漢和辞典が、『広漢和辞典』(諸橋轍次・鎌田正・米山寅太郎共著)という書名のもとにその上巻が刊行され、翌1982(昭和57)年10月には索引巻を含めた全四巻となって完結した。編纂開始から二十年の歳月を経てようやく成ったものだが、この『広漢和辞典』の編纂作業は結果として修訂作業の一環という形になり、『広韻』に基づく字音の修正、甲骨文・金石文の研究を踏まえた漢字の語源的説明の追補など、その成果は当然のことながら修訂作業に反映されたものも多かった。

収録親字数二万一千、語彙数十二万語を収載する『広漢和辞典』は、大漢和を単に精選要約したものではなく、その「序」では「大漢和辞典の新たなる分身」と謳っている。

……現代学術研究の必要性と一般社会人の要請に立って、漢字・漢語を全面的に吟味精選するとともに、広韻を基本として漢字の音韻を明らかにし、近時の研究による甲骨金石学や音韻学の成果をふまえ、漢字の字形や音声の時代的変遷を掲げ、特に音義の類似性に基づく語家族を設定して漢字の語源的説明を詳らかにし、あるいは我が王朝時代における漢詩文の語彙を採録し、更には漢籍からの引用に尽く返り点・送り仮名を施して読解の便を図り、漢字の排列や検出にも新工夫を用いる等、幾多の配慮と創意を加えた。いうならば本辞典は、大漢和辞典の新たなる分身であり、これまた大約二十年の所産である。……(『広漢和辞典』序)

『広漢和辞典』

■絶筆「穆如淸風」

1981(昭和56)年夏、轍次は創設百周年を迎える茗渓会(筑波大学およびその前身の東京教育大学・東京高等師範学校同窓会)の求めに応じて「穆如淸風」(穆(ぼく)として淸風の如し)の四文字を扇面に揮毫した。「百周年の記念祝賀に百歳の私が何か書くのも意義のあることかも知れない」と言って快諾したものだったが、これが轍次の絶筆となった。その扇面は複製され、翌年行われた祝賀会に記念品として会員に配られた。

[扇面(複製)]穆如淸風

翌1982(昭和57)年12月8日、轍次は修訂版を見ることなく数え百歳の天寿を全うした。生前、「自分は死んだら必ず郷里(くに)に帰る。そして、片隅でもよい、両親のそばに埋めてほしい」と家族に話していた轍次は、その願い通り、郷里の新潟県下田村(現在の三条市)の長禅寺にある両親の墓に並んで眠っている。その墓石の高さが両親のそれよりも低く建てられているのも轍次が生前に指定していたことであった。なお、碑文は石井文字(石井太明朝体)によって刻まれている。

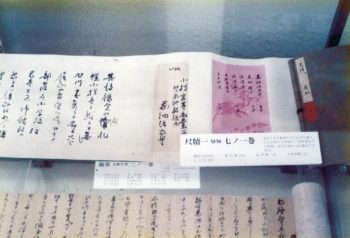

翌1983(昭和58)年、創業六十五周年を迎えた大修館書店は11月11日から十日間にわたって三省堂書店で記念フェアを開催、同時に「諸橋轍次博士遺墨遺品展」を開いた。会場には、書幅・色紙・書翰などの遺墨のほか、学位論文の浄書原稿、大正8年中国留学の折に胡適等当時の学者との間で行った筆談の記録(『筆戦餘塵』)と日記(『止軒日暦』『西遊紀聞』)などの遺品が展示された。

轍次は、嘉納治五郎や渋沢栄一など辱知を得た人々から寄せられた書簡を巻物に仕立てて大切に保存していた。

「福在積善(福は積善に在り)」大修館書店創業五十年を祝して贈られたもの(1968年)。

展示会場での鈴木敏夫(左)と荘夫(右)

■修訂版全十三巻完結

1984(昭和59)年4月20日、『大漢和辞典 修訂版』第一巻が刊行、1986(昭和61)年4月、全十三巻が完結した。判型は縮写版(A5判)の倍のA4判、上製本(定価 各巻 17,000円)と特製本(天金・背継表紙 定価 各巻 20,000円)が用意された。

また本文用紙には、長期保存に問題があるとされる一般の書籍用紙にかえて永久保存に適した中性紙を特別抄造した。これは、いわゆる「酸性紙問題」(→余滴)にいち早く対応したものである。書籍用紙の多くが、印刷インキの滲み止めに用いる薬品の定着剤(硫酸アルミニウム)が原因で酸性化するため、紙が劣化して本は百年もしないうちにボロボロになってしまうこと、紙は中性から弱アルカリ性に保っておくことが長期保存という点で望ましいといったことがわかって問題視され始めたのは、『修訂版』発行を一年半後に控えた1982年秋のことである。明治期に抄紙機が導入されて以来、日本の洋紙抄造の歴史は酸性紙の歴史そのものでもあり、製紙メーカーにとって中性紙法に転換するということは、従来の製造工程を大きく変えることになり、設備投資など新たな問題が生じてくることが予想されたが、大修館書店の意向を受けた旧本州製紙江戸川工場ではいち早く「大漢和辞典用紙」の中性紙化に取り組んだ。当初は中性紙化の技術開発が乏しかったこともあって紙くせ・波うち・紙粉などの問題が頻発、印刷・製本工程でたびたび支障をきたしたが、試行錯誤が繰り返された結果、『修訂版』は永久保存にふさわしい造本となって世におくられた。

1987(昭和62)年1月22日から27日にかけて、新潟日報社の主催による「諸橋轍次博士遺墨遺品展」が新潟市内の伊勢丹デパートで開催された。展示された遺墨の60点中39点が下田村から寄せられたもので、轍次と村民とのふれあいを彷彿とさせるものとなった。

同年4月17日、修訂版の完結を見届けて一年後、敏夫は心不全のため死去する。1944(昭和19)年に東京慈恵会医科大学に入学、医学の道を歩むも大漢和辞典の再起を図る父一平の姿をみて1948(昭和23)年に入社、一平亡き後もその遺業を受け継いで修訂版を完結させた六十一年の生涯だった。

『大漢和辞典 修訂版』全十三巻

■語辞は煙海の如く広く、……

修訂版を見ることなく逝った轍次であったが、1978(昭和53)年6月4日の日付で「大漢和辞典修訂の序」を書き残している。その日は95歳の誕生日でもあった。それによると、戦前の資料収集・整理、巻一の刊行までを第一期、戦後1960(昭和35)年の『初版』完刊までを第二期とした上で次のように書いている。

飜って思えば、語辞は煙海の如く広く、時世の転変は走馬燈に似て迅い。辞典の生命をして不朽ならしめるためには、その修訂増補は幾度か繰り返されねばならぬ。そこで私は昭和六十一年を一応の纏りとして第三期の作業を終え、更に第四期の作業として本辞典の不備を補う増補を計画した。

第三期に当たる『縮写版』と『修訂版』の編集作業を終えた鎌田と米山は、休む間もなく第四期の増補関連の作業に取りかかることになる。大修館書店においても、更なる修訂事業は一平の三男、荘夫(しげお)に託された。荘夫は、1953(昭和28)年に東京商科大学(現在の一橋大学)を卒業と同時に入社、その前年に写研の石井茂吉との間に大漢和辞典原字文字盤製作に関する契約が結ばれ、社内にも一平の二男、啓介を責任者とする写真植字部が新設されて写真植字による大漢和の組版作業が始動した時期であった。入社早々から経理担当として川上市郎(のち副社長)とともに資金繰りに奔走するという経験もした。

■『語彙索引』の刊行

1990(平成2)年4月、語彙を新字体・現代仮名遣いによる五十音順で配列した『語彙索引』(東洋学術研究所編)が二年の歳月をかけて十四巻目として刊行された(B5判・上製・1314頁)。『大漢和辞典』本体は旧字・旧仮名遣いを用いており、その読みにしたがって語彙が配列されているために、戦後の教育を受けた読者からは検索が不便であるという声が多く寄せられていた。また、三字以上の語彙や句の配列についてもわかりにくいという指摘もあった。

『語彙索引』はそうした声に応えたもので、収録した語彙は原則として出典用例のあるものに限り、和語・中国語・音訳された外国の人名・日本の地名などは省略した。固有名詞は、一般・人名・地名・書名に分類され、それぞれに一 ・人 ・地 ・書 の記号で示されている(一般語彙のみの場合は省略)。現代仮名遣いに改められた読みは、さらに音は片仮名、訓は平仮名に書き分けられた。これにより熟語を国語辞典と同じように五十音で直接引くことができ、大漢和の利便性はさらに増すこととなった。

なおこの年、『語彙索引』刊行に併せて『大漢和』本体も判型をB5判とし、「新装普及版」として刊行された。

『大漢和辞典 語彙索引』

■『補巻』の刊行

『初版』刊行から35年、漢字を取り巻く状況は大きく変わってきた。中国では1980年代に『漢語大字典』が、90年代に入ると親字数85,568字を収録した『中華字海』が相次いで出版された。国内でも、1993(平成5)年に赤松良子文部大臣が国語審議会に「新しい時代に応じた国語施策の在り方について」の諮問を行ったが、その中には「情報化への対応に関すること」の検討も盛り込まれ、1995(平成7)年の審議経過報告の中では「ワープロ等における漢字の字体の問題」についても言及された。ワープロ・パソコンの普及に伴って1978(昭和53)年に定められたJIS(日本工業規格)漢字は、それ以降の改正・新たな制定の中で「森鴎外」か「森鷗外」かが話題になったように、漢字の字体に揺れが生じて混乱のもとになっていたが、同時に漢字そのものへの関心も高まっていった。

親文字については、八百余字の増補が行われた。内訳は、中国遼代の字書『龍龕手鑑』(りょうがんしゅかん/997年成立)からの160字がもっとも多く、次にJIS漢字の102字となっている。国字についても122字が収録され、本体と合わせて294字となった。

語彙については、33,000余語が増補された。「大漢和は史書・詩文からの語彙が少ない」という声は以前から寄せられており、鎌田も「大漢和は詩文類の言葉が不足しているように思われるから、特に留意してほしい」と轍次から言われていたことから、史書・詩文からの語彙増補が図られた。その結果、史書では特に『新唐書』から、詩文では『文選』『玉台新詠』『全漢三国晋南北朝詩』などから改めて語彙を検討して増補、もともとあまり収録されていなかった日本漢詩文についても見直され、特に五山文学関係の語彙が増補された。

『大漢和辞典 補巻』

第十五巻目となる『補巻』(鎌田正・米山寅太郎 編/B5判・上製・1,200頁)の完成には、鎌田の東京教育大学のときの教え子二十数人の協力によって前後14年の歳月を要し、2000(平成12)年4月に刊行された。鎌田と米山にとっては、1939(昭和14)年から実に六十年にわたる編纂作業に終わりを告げたときでもあった。

鎌田正(左)・米山寅太郎(右)

昭和の初め、鈴木一平が、後世に残る良書をと諸橋轍次に漢和辞典の編纂を依頼してから修訂・増補を含めて七十余年、ここにその編纂事業は「大漢和辞典 全十五巻」となって完結をみた。

『大漢和辞典 修訂第二版』全十五巻

諸橋轍次(右)・鈴木一平(左)