![]()

![]()

写真でたどる『大漢和辞典』編纂史

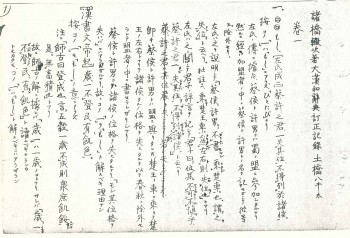

第二部 『大漢和辞典』完結へ向けて Ⅰ 『大漢和辞典』全十三巻(親版・B5判)刊行まで―1945(昭和20)年~1960(昭和35)年 その2

■編纂作業を再開する

昭和20(1945)年8月15日、諸橋轍次は玉音放送を郷里の新潟県下田村で聴いた。『止軒日暦』には「…失聲慟哭、満座皆泣く。」とある。急遽帰京することにした轍次は、父母の眠る長禅寺に寄って墓参したのち下田村を後にする。再びこの地に帰ってくることが果たしてできるだろうかという思いからであった。

終戦の前から両眼の白内障に悩まされていた轍次は、昭和21年の春に入院手術するも経過が思わしくなく、右眼の視力を失うことになる。まだ左眼が幾分なりとも視力があるのがせめてもの救いだった。その左眼が快復する昭和30年までの約十年間、轍次にとっては不自由な状態が続く。

そのような中にあって、轍次は五人の協力者(近藤正治・小林信明・渡辺末吾・鎌田正・米山寅太郎)に「今の時勢に、この辞典を刊行することは到底望めない。しかし、時が来たならばいつでも出版できるように整理しておいてほしい。」と頼む。協力者のほかにも、主に東京文理科大学の関係者を中心に、焼失を免れた校正刷をもとに終戦の翌年から内容の検討・整理が始まった。

昭和19年7月に中国河南省臨汝県での激戦で被弾するも九死に一生を得た鎌田正は、中国の野戦病院を転々としたのち、翌20年の1月にようやく日本に帰ることができた。その年の6月に召集解除。東京に戻った鎌田は、約半年後の昭和21年1月には辞典編纂の仕事に復帰していた。

陸軍予科士官学校の教官をしていた米山寅太郎は、解職となったのち郷里の信州諏訪に帰っていたが、静嘉堂文庫に来てほしいという轍次からの手紙によって昭和20年の10月に再上京する。東京文理科大学を定年退官すると同時に静嘉堂文庫長の職も辞するつもりでいた轍次は、いずれ静嘉堂文庫を米山に託すつもりでいた。

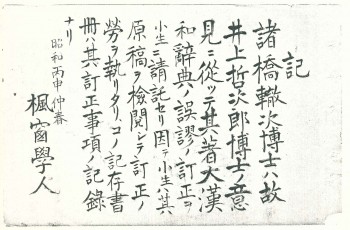

■土橋八千太のこと

井上哲次郎(1856-1944 第二代大東文化学院総長)の紹介によって漢字音の再検討を行ったのは、元上智大学学長の土橋八千太(1866-1965)である。長く中国に滞留していたこともあって漢字音に精通していた土橋は、カトリック司祭にして天文学者であり、そして漢学者でもあった。上海の神学校で学んだあとしばらく上海に留まるも、やがてパリ大学に進学して天文学・数学を学ぶという特異な経歴の持ち主でもあった。明治44(1911)年に帰国してからは上智大学で漢文と数学を教え、昭和15(1940)年から六年間第三代学長を務めたが、学長を退いた後も大学構内に住んでいた。その土橋に月に一度、静嘉堂文庫のある二子玉川から四谷の上智大学まで校正刷を届けたのは米山であった。

五十八冊ある校正刷りのうち四、五冊ずつを月一回の割合で、上智の先生のもとに届ける。……当時は往復ゆうに三時間を要した。そして毎回新しい分を届け、ご覧を頂いた分を受け取って帰る訳であるが、その際先生は、青インキで訂正された一つ一つに就いて訂正の理由を詳細に説明される。それが二時間から三時間はかかる。応接室の暗い電灯のもと、ことに冬などは暖房がなくて、足の裏から冷えがしみ通ってくる。白晢瘦軀(はくせきそうく)、八十余歳の先生は、牧師服に端然として身を保っておられるのに、三十五、六歳の私の方が震えを我慢するのに懸命であった。(米山寅太郎「恩師、詩と書と辞典と」)

■活字組版の可能性を探る

鈴木一平は、『正しい英語会話』の復刊を皮切りに戦後復興の基礎固めをする一方で、『大漢和辞典』についても戦前版と同様に活字組版による再出発の計画を考えていた。一平の意を体した川上市郎は、戦前に辞典や百科事典の組版経験のある印刷所を中心に訪ね回ったが、『大漢和辞典』の規模を考えると、多くの印刷所がその仕事の意義は認めつつも、そこから生じる設備投資等を考えてどこも二の足を踏んだ。戦前版『大漢和辞典』の内容見本によると、「三号木版 六万三千九百個 改作一万五千三百個」とある。木版(木活字)だけでも約六万個製作する必要があった。しかし、木版彫刻師は時代の風潮で予想以上に激減しており、川上がようやく探し当てて訪ねても、すでに亡くなっていたり、その後継者もいないというのが現実だった。従来の方式にこだわろうとすれば、五万字以上ある親字と、本文に使用する文字の大きさによってそれぞれ母型を作らねばならず、それらを合わせると活字を作る母型だけでも二十万個以上が必要であった。そのためにはこれからさらに数十年の歳月を要することになり、到底無理なことがわかった。加えて、整版の責任者であった小林康麿が突然の病で急死したのも大きな痛手となった。川上は、活字に代わる印刷方法についてさらに印刷所を回って意見を聞いた。

■新たな態勢づくりに向けて

昭和23(1948)年秋、一平と轍次との間で戦後の新しい構想のもとでの『大漢和辞典』刊行計画の協議がはじまった。そこで一平は、自分が事業半ばで倒れて刊行に支障を来すことがないよう、東京慈恵会医科大学在学中の長男敏夫と旧制第二高等学校を卒業して東京大学入学準備中だった二男啓介の二人を、学業を断念させて経営に参加させ、さらに東京商科大学(現在の一橋大学)に在学していた三男の荘夫(しげお)については、卒業を待って経理の実務につかせるべく、万全の態勢をとることを轍次に伝えた。轍次は静嘉堂文庫に協力者を呼び寄せると、現下の情勢下では印刷事業の再開は不可能であること、ただし、将来に備えてわれわれ協力者による校正刷原稿の見直し作業は継続して行うこと、大修館書店としては、活字の鋳造、職人・工場の確保の可能性ないしはそれに代わる印刷方法の可能性を探るべきことなどを確認した。

また、編纂作業が再開されたことに伴い、戦前に結ばれた旧契約書については改定の必要が生じたため、昭和25(1950)年1月10日、編纂者諸橋轍次と出版者鈴木一平および編纂協力者近藤正治・小林信明・鎌田正・米山寅太郎との間に新たに出版契約が結ばれた。轍次は、その日の日記に「此にて先づ一安堵。」と記した。

昭和26(1951)年7月3日、戦前は遠人村舎に集まってくる若い学生たちの面倒を見、戦後は文字通り轍次の眼となって支えてきた妻のキン子が亡くなった。享年六十四。「元来私は若いころ病弱の身であったが、ともかくも普通並みの仕事を継続し得たのは、全く家内の注意深い保護によったものである。」(「私の履歴書」)

戦後の十年間というもの、轍次にとってはあらゆる面で厳しい時であった。

■石井茂吉との出会い

刊行促進のためには写真植字による方法しかないと判断した川上が、知人の紹介で大塚の写真植字機研究所(写研)の石井茂吉社長を訪ねたのは、昭和26(1951)年の夏のことである。石井は一平と同じ明治20年生まれの当時六十四歳、和文写真植字機の発明者としてつとに知られていた。また、この昭和26年という年は、それまでの「石井中明朝体」に加え、三年以上の歳月をかけて「石井細明朝体」を完成させたばかりの時であった。「石井細明朝体」は、同年発行の平凡社の『児童百科事典』全二十四巻に使用された。因みに、平凡社の創業者である下中弥三郎(1878-1961)は、戦後いち早く鉛活字を必要としない写真植字機による印刷に着目、昭和22年に「活字のない印刷工場」と言われた東京印書館を設立、翌23年には『社会科事典』全十巻をはじめ、全巻写真植字による大型事典類を「石井中明朝体」で刊行、戦後の印刷業界に衝撃を与えたことで知られている。

川上は、毎月一度は石井を訪ねて本辞典の写植導入、それに伴う使用文字の原字設計を依頼した。活字の場合は、文字の大きさによってそれぞれ母型をつくる必要があるが、写真植字では一つの原字をレンズによって数十種の大きさに変化させることができる。そうはいっても、親字五万字のうち五千字は既製のものを利用できるとしても、四万五千字は新たに細明朝体で、しかも書体を統一するには石井ひとりで書き起こす必要があった。一日二十字書けるとして七年、石井は七十歳を越えることになり、石井の健康を気遣う家族からは強い反対があった。

交渉開始から十五ヶ月、川上は種々の代案を提言してようやく交渉がまとまった。写研の石井裕子社長は、そのときの石井の心境を次のように書いている。「…父は平素世の中に残るような仕事をしていきたいという考え方を持っておりましたので大漢和辞典刊行についてもその意義の大きさに共鳴してしまったのです。事業としての損得をはなれて、自分の生涯の仕事として是非なしとげてみたいと考えていたようでした。…」(「縮写版・月報」)