![]()

![]()

写真でたどる『大漢和辞典』編纂史

第一部 『大漢和辞典 巻一』刊行と原版焼失まで―1926(大正15)年~1945(昭和20)年 その7

■活字の問題

1934(昭和9)年7月から始まった棒組は、1937(昭和12)年7月までに原稿全部を三万八千五百九十一段(9,648頁分)に組み上げることになるが、それまでには多くの困難がつきまとった。

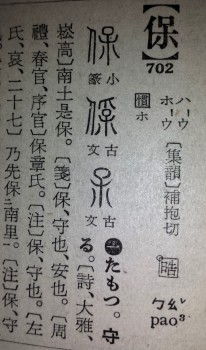

組版進行に当っての最難関は活字の問題であった。当時、使用されていた活字の漢字数は、僅かに八千字前後であり、しかもその大部分は、辞書活字としては、殆んど使用出来ないものであった。即ち辞書活字は一点一画たりともゆるがせに出来ないばかりでなく、更に使用活字は三号(親文字・篆文用)・五号・九ポ・八ポ・七ポ・六ポとあり、これを満たす為には使用文字は各種ごとに、総べて木版に新しく彫刻する必要に迫られた。当時一流の木版彫刻師数十名を動員してこの難業に取組んだが、数十万本の数量を彫り上げるのに数年の歳月を要した。(鈴木一平「出版後記」1960)

字形を定めることと異体字の整理とは、漢和辞典に求められる「規範性」という面からいっても最も基本的な作業の一つとされる。大漢和辞典では、字形は基本的に『康煕字典』に準拠したとされているが、その『康煕字典』の親字(見出し字)数四万九千に対して、当時使用されていた漢字活字は八千字しかなく、しかもその大部分が、一点一画に精確さが求められる辞書活字としては使い物にならないというのである。

■母型製作

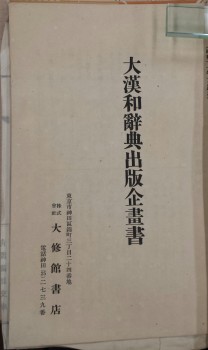

戦時統制下、1940(昭和15)年に内閣情報局のもとに日本出版文化協会が設立され、実質的な出版統制実施機関として出版物の事前審査と用紙の割り当てが行われたことがあった。その頃、発行の承認と用紙の割り当てを受けようとして関係方面に配ったと思われる「大漢和辞典出版企画書」が諸橋轍次記念館に収められており、その中に次のような記述がある。

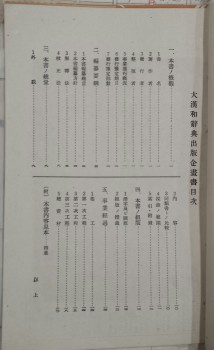

第一次工程(昭和2年3月~昭和8年3月)

「現行活字ノ正シキ字ヲ真刻(ヂカボリ)、細磨キ出シ活字トシテ約六千個ノ母型製作。」

第二次工程(昭和8年4月~昭和12年3月)

「三号文字木版・九ポイント・八ポイント・七ポイント活字ノ種字木版、鉛活字、母型製作。挿図ヲ写真複写シ木目毛刻(小口刻)ニシ、電気版ニテ製作ス。」

第一次工程では、組体裁を決定するために二十数回にわたって見本組が行われたが、この段階でほとんどの活字を新たに作る必要に迫られ、約六千個の「母型」(字母ともいう)を作製したというのである。

母型とは、活字の凸部分を鋳込むための凹型の型のことで、活字鋳造機に取り付けられたその凹型の面に活字地金(鉛を主成分とし、アンチモンと錫を加えた合金)を噴射、冷却、凝固、仕上げの工程を経て一本の活字が鋳造される。

母型の製作法には、①真鍮などの母型材(マテ材)に直接凹型を作る彫刻母型、②鋼材で凸型の父型を作りマテ材に打ち込むパンチ母型、③電気鋳造法による電胎母型(ガラ母型)の三つがあるが、なかでも③の電胎母型は、漢字のように字画の複雑な字形の活字を作るのには最も適した技法とされた。電胎母型とは、原版の複製版の一種で、原版に蠟やプラスチックなどを押し付けて型をとり、これに電導性を与え、銅メッキをして凹型の薄い金属板(ガラ版)を作り、このガラ版を母型用の真鍮のマテ材に嵌め込んだもので、「ガラ母型」とも呼ばれるものである。

■種字

母型は、それぞれの活字のサイズや書体ごとに用意された。その凹型の母型を作るための原型となる文字を「種字」といい、その作製については主に次の三つの方法があり、いずれも電胎母型を作るのに使用された。

- 活字と同じ大きさの鉛材の面をよく磨き、これに文字を裏字(鏡文字)で書き、彫刻刀で彫刻する。

- 活字と同じ大きさに仕上げたツゲの木の木口(こぐち)に朱を塗ってその上に文字を裏字で書き、彫刻刀で彫刻する。木口とは、幹に対して直角になる面、すなわち幹を横に切った断面のことをいう。

- 既製の鋳造活字の優れたものを選び、字面(じづら)をよく磨いたもの。

なお、種字による活字母型製作の概要については、『活字文明開化―本木昌造が築いた近代』(2003印刷博物館)が詳しい。

■真刻(じかぼり)・細磨き出し活字

真刻とは、上記の1のことをさすのか、また、「細磨き出し活字」という名称も耳慣れない言葉である。これは3のことをさすのか、いずれもはっきりしたことはわからないが、母型を作るための種字作製のことをさしていると考えられる。紀田順一郎は『大漢和辞典を読む』の中で、細磨き出し活字について「細字の画をはっきりさせるために、活字を薬品で特殊加工した細磨き活字を開発した。これらは整版の直接担当者だった小林康麿の功績であった。」と書いている。これはおそらく、川上市郎(当時、大修館書店役員)からの聞き取りによるものと思われるが、今ひとつ具体的なイメージがつかめない。

■種字彫刻師、君塚與一

「出版後記」には、〈昭和二十年までの旧版関係者〉として、

[木版・活字彫刻] 岡(木版所)、片岡梅治、木村直吉、君塚與一(木版関係者他二十余名、戦災に依り資料焼失)

とある。中でも君塚與一(樹石)は、精興社タイプと呼ばれる、平仮名で言えばやや小ぶりで独特のカーブをもった、漢字で言えば細身のすっきりした偏と旁(つくり)とのバランスが美しい明朝体活字の種字彫刻師として知られる。

世に出た種字彫刻師には名人と呼ばれた人も多いのだが、その中の一人に、昭和に至って格調の高さで知られる精興社の五号活字を手がけ、大手新聞社の活字改正にも関わり最後の名人ともいわれた君塚樹石(本名、與一 1900-1970)がいた。(『活字文明開化―本木昌造が築いた近代』2003 印刷博物館)

また、「大漢和辞典出版企画書」をみると、「文字ハ三号木版ヲ用ヒ、原稿ニ従ヒ、本邦第一人者ノ称アル整版技術者一人ニ特製セシメタ。」とある。具体的な名前は挙げられていないが、「本邦第一人者ノ称アル整版技術者」とは君塚與一をさすものと考えてよいであろう。『明朝体活字字形一覧(上)』(1999文化庁文化部国語課)にも大漢和辞典の見出し字は君塚の手によるものとあるが、その根拠については不明である。

君塚の仕事として、現在もその原型を残しているのは、岩波書店などの刊行物を組んでいる精興社の本文用明朝で、特に平仮名のデザインは優れている。また、戦災により第一巻しか刊行されなかった大修館書店の活字組み『大漢和辞典』の見出し字の彫刻は、君塚の手によるものである。

■木村直吉と片岡梅治のこと

木村直吉と片岡梅治の二人の彫師について、新潟県村上市在住の伊東和信氏は次のように述懐している。前回触れたように、伊東氏は昭和16年から一年間、大漢和辞典の校正に携わった方である。

「私の仕事は、『説文解字』段注本の字母を作ることと挿図で、字母の方は牛込の神楽坂に住んでいた木村さんという彫師に彫ってもらうのであるが、彼は話好きで、やって来ると主任(注:吉井悦郎)と長々と話し込んでいた。挿図の方は、遠人村舎の指示に従って、指示された中国の書物から絵を探し出し、それを会社の近くに住んでいた片岡さんという彫刻師に彫ってもらうのであるが、彼は所謂名人気質の人物で、悪事とも知らず、頼まれて紙幣を偽造して検挙されたことがあるという。娘さんと二人長屋に住んでおられた。彫り上がったのは、上野の方にあった工場で電気凸版というものにしてもらうのである。」

「『説文解字』段注本の字母を作る」とは、『説文解字』所載の篆文を親字と同じ三号活字大に木版彫刻するということであり、昭和16年という年は、既製の篆文・挿図について最終的な訂正改作が行われていた時期であった。

「大漢和辞典出版企画書」によると、「篆文ハ三号活字大ノ木版ヲ用ヒ、原典ヲ写真複写シテ特製シタ。」とあるので、挿絵と同じ扱いで、『説文解字』所載の篆文を写真複写して木口木版にしたものと思われる。

■挿図の木目毛刻(小口刻)

挿図(挿絵)については、「大漢和辞典出版企画書」の別の箇所に、「挿図ハ特殊ノモノヲ除ク外、大(一寸五分平方)・中(一寸平方)・小(五分平方)ノ基準ニ依リ、尽ク原典ニ拠ル原図ヲ精密ニ写真複写シ、之ヲ木目毛刻(俗ニ小口刻又ハ西洋木版ト称ス)ニシテ、更ニ電気版トシタ。」という記述がある。

小口とあるが、本来は「木口(こぐち)」という表記が正しく、小口刻も「木口木版」というのが一般的である。

木口木版 版材にはツゲを用い、その版材面に薄くノリを塗り込み、硝酸銀の水溶液に浸して感光性を与え、ネガチブと合わせて画像を焼き付け、あるいは湿板写真の画像の膜をはがして版材面に貼り込み、それを版下として彫刻する。(『新版 印刷事典』1974 大蔵省印刷局)

これを西洋木版というのは、西洋では解剖図の印刷に用いられていたこの技法が日本にも導入されたことによる。

解剖図を印刷する技術に、木口木版画というものがある。……硬質の木の中心部分を輪切りにしたものを版木にして、小刀状のビュランで彫ることにより細密な表現を可能にしたものである。十九世紀の解剖学書によく用いられたが、二十世紀に入る頃から使われなくなってしまった。……十九世紀中葉に解剖図が復活した理由ははっきりしている。木口木版画という新しい版画技術が生まれたためである。それまでの銅版画は凹版であり、凸版で組まれた本文と同じ紙面に印刷することが難しい。……木口木版画の図は、表現力で銅版画やリトグラフには及ばないが、本文と同じ紙面に印刷することができる。この木口木版画の特性が、解剖図の復活をもたらしたのである。

(坂井建雄「木口木版画による解剖図」『図書』2009.2所収 岩波書店)

写真から転写をして木口木版に彫られた挿絵は、電胎(メッキ)で薄い銅凸版(銅ガラ)にされ、印刷するために活字と同じ高さの台木がつけられた。

■一平の苦悩

1937(昭和12)年、一平と轍次との間に漢和辞典の出版契約が結ばれてから十年が過ぎた。一平にとって資金的にはこの時期が一番苦しかったのではないかと思われる。1933(昭和8)年に付属整版工場を新設するも、木版代だけでも月に千円を越すことがあった。当時の千円というのは現在のどのくらいに相当するのか。轍次は、契約時に一平から編集費として受け取った二千円のうち、当時千円で自分の家を買ったと言っているので、そのことからある程度想像できよう。編集費は月に五百~七百円と支払いが続いていく。

当時、会社を手伝っていた長女の好子は、ある時、一平が絞り出すような声で「ああ、マル大さえやってなければ…」と言ったその声がまだ耳に付いて離れない、と思い出を語っている(『回想 鈴木一平』座談会 父を語る)。「マル大」とは、大漢和の「大」を○で囲んだ呼称である。

「先生の思い通りに満足のゆくまでやってください。」と轍次の前で言ったものの、活字木版代や付属工場新設・社内校正に伴う人件費、編集費の月々の支払いは予想以上であった。特に編集の仕事は、一平が踏み込むことのできない領域であった。毎日の仕事が数字で表され、活気ある店頭の営業の仕事と違い、採択した語彙の出典・引用文を探し出してその篇名や題名を調べるという、地道で時間のかかる編集の仕事は、毎日の仕事量がはっきり目に見えるというような性質のものではなく、自分が理解している仕事のやり方とあまりにも違ったものだった。仕事のメドがたたないにもかかわらず経費だけがかさんでいく。一平の目からみれば、編集の仕事ぶりは緩慢にみえたかも知れない。それは苛々する原因ともなった。一平は、改めてこの事業を完遂することの苦しさをつくづく感じた。

巻一刊行まであと六年。世情の変化とともに一平は更なる試練に直面することになる。