![]()

![]()

写真でたどる『大漢和辞典』編纂史

第一部 『大漢和辞典 巻一』刊行と原版焼失まで―1926(大正15)年~1945(昭和20)年 その5

■語彙カード・索引作り

1928(昭和3)年9月、一平との間に「辞典編纂の契約」を取り交わしてから約一週間後の22日には、川又武、真下保爾、山田修次、真田但馬、冨永鎌次郞らいずれも大東文化学院出身者を中心に最初の編集会議が行われ、そこでは経史子集(経書・歴史書・諸子類、詩文集)などから語彙を選択してカード化、さらに後に語彙の出典が探しやすいようにするために書物ごとの索引を作ることが決められた。その一年ほど前からすでに作業が一部進められていたと思われるのは「その2」でも触れたが、いずれにしてもその作業には、中国留学中に轍次が自分の読んだ本の中から人名・地名、重要語句を抜き出し、書名ごとに数十冊の索引を作ったことの経験が役に立った。

「この仕事は国に帰ってからもやりましたが、だんだん欲が出まして、後には学生諸君に頼んで少し手を広げました。この材料があったので、字引をやる場合幾分は助かりましたが、さていよいよ字引を作るという専門になると、また別の目的も加わりますから、そのままでは役にも立ちませんが。」(「回顧 学問の思い出」)

「後には学生諸君に頼んで…」とあるのは、1926(大正15)年の4月から大東文化学院教授を兼任していた轍次が、1928(昭和3)年に大東文化学院研究部の名前で発行した『春秋左氏傳人名索引』をさすのであろう。この索引はさらに『綜合春秋左氏伝索引』となって1935(昭和10)年に刊行された。1929(昭和4)年に大東文化学院に入学、その編集に携わった原田種成(1911-1995)は、その著『漢文のすゝめ』の中で「この書は、たんなる語句索引ではなく(諸橋)先生の指導によって設定された語句・人名・地名・官名・器物・動植物など十三の分類項目による索引であり、後世の漢文学界に大いに貢献するものとなった。」と書いている。

轍次は、中国留学中に作った索引の目的とするところが漢和辞典の編纂にも通ずることを知った。

■刊行計画の変更

一年後の1929(昭和4)年9月、轍次はその日記『止軒日暦』に次のように記している。

「九月六日 辞典編纂、このままにては十五年間かかるという。とんでもなきことなり。何とか方法を講ぜざるべからず。」

「九月九日 福田君以外凡て来宅。色々編纂について相談す。とに角昭和七年三月までには是非完成のことに決定す。」

*「福田君」とあるのは福田福一郎のこと。やはり大東文化学院の卒業生である。この日は、昭和7年までに原稿を完成させるという確認がされたものと思われる。

当時の編纂室は雑司ヶ谷1丁目の諸橋邸内に置かれていた。「その2」で触れた菊池寛の家の近くである。すでに静嘉堂文庫長だった轍次は、川又武らとカード化された語彙の分類作業やそれに付随した引用文によって解釈を施す作業を多摩川の静嘉堂社宅で行うこともあった。風が吹いてカードが飛ばされると困るので、真夏などは障子を閉めて汗だくのなかでの作業となった。 前にも触れたが、轍次は文字だけのいわゆる字典ではなく、事典の要素も取り入れた言葉の辞典を作りたいと思っていた。そうすると、どうしても語彙の採録範囲が広くなってくる。親字については、約四万七千字を収録した『康煕字典』が一つの目安となるが、語彙に関してはどの分野の言葉をどの範囲まで採るかによって際限がなくなる。分類されたカードはすでに三、四十万枚に達していた。最低でも五、六冊本になるのではと思った轍次は、一平に計画の変更拡大を相談する。さすがに一平は即答できなかった。

「編纂に着手して四年を経た時、先生から御相談を受け、広汎な古今和漢の典籍を渉猟することによって、非常に大部なものになる旨申し伝えられ、その完成も何年掛かるものか皆目解らぬ状態が生じた。すでに編集費も相当に投入して来たが、更に今後何程のものを注入すればよいか見当もつかなかった。私は、はじめてその時、国語辞典には大きいものがあるが、漢和辞典にはそれに匹敵するもののないわけがわかった。そしてそれらに優る漢和辞典を出版することの意義を改めて認識したのである。そこでただちに先生に、御考え通りの方針で、完全な大辞典を作るよう御願いした。そのような辞書の出版に依って、今後その辞書が一揃いでも世の中に残る限り、私自身の生命が形を変えて、永遠に持続するのだと思うに至り、自らを励まし、私の資力と体力の一切を注入して、この事業完遂に一生を捧げようと決心した。」(「大漢和辞典出版後記」)

轍次もまた、それならば一つ一生の仕事としてやってみよう、と改めて本腰を入れる覚悟をしたのだった。

■盟友、近藤正治

轍次には、同じ明治16年生まれの近藤正治という盟友の存在があった。轍次は十四歳のときに隣村の静修義塾に入るが、塾主の奥畑米峰は近藤の叔父にあたり、以来、二人は静修義塾から新潟第一師範学校、東京高等師範学校国語漢文科と同じ道を歩み、六十有余年の交友が続いた。轍次にとって、近藤の存在は辞典編纂の仕事をする上で非常に大きかった。原田種成は、その著『漢文のすゝめ』のなかで「諸橋先生の信頼あつく、辞典編纂においてはまさに、諸橋先生の影武者のような存在であった。」と書いている。近藤は後に奈良女子高等師範学校教授を経て東京女子大学教授となったが、『大漢和辞典』の全巻完結をみることなく、昭和34年七十七歳でこの世を去った。

「私は昭和七年の春近藤家に参りました。当時毎週日曜日は朝八時から午後三時まで、水曜日は夜七時から九時半頃まで、原富男様、川又武様、渡部実一様が見えて共に辞書の仕事に専念して居られました。私も時には、少しでもお役に立てばと、出典さがしのお手伝いをすることもございました。」(近藤哲「諸橋先生と今は亡き夫近藤正治」『大漢和辞典』縮写版月報5 1967)

■原稿作成期

1931(昭和6)年、改めて今日の姿にみる大規模な漢和辞典の編纂事業がはじまった。すでに菊全判の原稿用紙七万枚には既存の辞書から語彙の部分が切り取って貼り込む作業がほぼ仕上がっており、それを22字詰20行特製原稿用紙六万枚に精選浄書する作業も大東文化学院の学生を主としたアルバイトによって進められていた。

原田種成が大島宇一とともに川又武に誘われて漢和辞典編纂に関わるようになったのは、その著『漢文のすゝめ』によると1932(昭和7)年7月、大東文化学院の本科を卒業し、高等科に進学した二十一歳のときであった。雑司ヶ谷諸橋邸内の編纂室に行くと、山田修次・福田福一郎・伊藤弥太郎・川浦玄智・井阪恵光ら大東文化の先輩たちが居て、やはり先輩の渡部実一は自宅で親字の原稿を執筆しているとのことであった。近藤正治も自宅で原稿の校閲をしていた。

菊全判の用紙には、『康煕字典』の部首配列に従って一字一枚が貼り込まれており、ほかにも『中華大字典』『辞源』『説文解字注』『説文解字通訓定声』などの中国の辞書のほか、日本のものでは、『大字典』『字源』『詳解漢和大字典』『故事熟語大辞典』などに収録されている語彙が、五十音順に間隔を広くあけて同じ語を縦に並べて貼り込んであったという。分類された語彙カードもそれに貼り込まれ、また加筆された。原田が加わった昭和7年当時、浄書された原稿をさらに完全原稿とすべく、和語以外の採録された語彙には必ず出典と引用文を入れるという方針のもとに、語彙の補充とともに出典については書名だけでなく編名を、引用文については返り点などの訓点を施すのが主な仕事であった。

「……佩文韻府(はいぶんいんぷ)を引いて引用文が求められると、それを原稿用紙に書き写せという、書き写すと、訓点をつけよといわれた。まるで毎日々々が試験のようなものであった……周知のように、佩文韻府には殆んど篇名題名が記してなく、十三経索引はもちろん、各種の索引・引得の類が全く刊行されていなかった時であるから、出典捜しは実に容易なものではなかった。そのため、一語の検出に、左伝を数人で手分けして捜したことも度々あり、管子・論衡・淮南子などには最も苦しめられ、……いくたび本をめくったことかわからない。」(原田種成「出典捜しの苦労」『大漢和辞典』縮写版月報2)

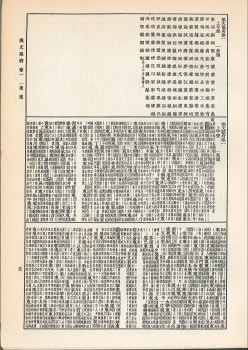

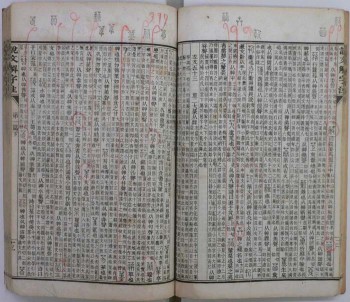

『説文解字注』(東京都立中央図書館特別文庫室蔵)

赤字による書き込みがあり、大漢和編纂時の資料として使われたと思われる。特別文庫室の諸橋文庫は、約二万冊の諸橋轍次旧蔵の和漢書。

*画像の無断転載・二次使用を禁ず

■特設組版工場を新設

1933(昭和8)年、一平は社屋に隣接した神田錦町3丁目26番地に建坪六十坪二階建ての整版(組版)専門の付属工場を特設、小林康麿を工場長に迎えた。全巻一万五千ページを原版組み置きにすることによって関連項目を参照することが出来、その都度自由に訂正できるという、一平の著者側への配慮であったが、当時、活字の使い回しが当たり前であった時代に、最終巻までの活字を全て揃えて原版を組み置きするというのは出版界未曾有の難事業であった。

一平にとっても正念場を迎えようとしていた。