![]()

![]()

偏愛的漢詩電子帖

死するも我 道を信ずること篤く、生きては我 神を空に行らん――龔自珍「春より秋に徂ぶに、偶たま触るる所有り……十五首」其の一

学生のころ、永井荷風の『断腸亭日乗』を読んでいたら、来る日も来る日も『文選』を読み続ける一時期があった。無学な者の気安さ、恥ずかしげもなく小川環樹先生にお尋ねしたことがあった。

――荷風は毎日『文選』を読んでますが、『文選』ってそういうふうに読む本なんですか。

先生はいつもの物静かな声で、しかしいつもと違って、間髪を入れず答えを返してくださった。

――本というのはね、最初から最後まで通して読むものなんだよ。

『文選』など拾い読みするだけだったわたしは赤面し、慌てて通読を始めることにした。しかし賦の部分にさえ点を打ち終わらないうちに早くも挫折してしまった。

先生の言葉の重さは、年齢とともにいよいよ切実に迫ってくる。せっかく若くして大切なことを教えていただいたというのに、これまでに「最初から最後まで」読んだ本は、何冊あることだろう。不肖の弟子というほかない。

わたし一人に限らない。近年は一層「つまみ食い」的読書に陥ってはいないだろうか。本は読むものではなく、研究のために「使う」ものとなり、その時、書物は「資料」に成り下がる。集めた資料を使って論文を作り上げる。業績、自己評価を厳しく求められる昨今では、悠長に「最初から最後まで」本を読む時間などありはしないのかも知れない。このことは、ことに中国学にとっては、大きな変質をもたらしかねない。「学問」から「研究」へすり替わるとしたら、それはもしや一つの危機ではないか。自分の不甲斐なさを棚に上げて語るのはおこがましいけれども、小川先生から教えられたことを自分を通り越して次の世代に伝えておくことは、これも志を果たせなかった者の責務の一つか。

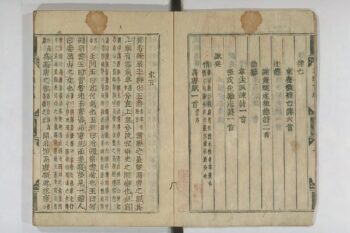

『文選』六臣注。木活字による直江版。京都大学附属図書館所蔵

一冊の書物を読み切る、それを積み重ねて自分の読書を蓄える、その蓄積からおのずと形成されるのが、「学」というものなのだろう。「箚記」[さっき]と称される読書ノートは、中国の伝統的な学のスタイルをいみじくもあらわしている。南宋・洪邁[こうまい]の『容斎随筆』から始まり、明末・顧炎武[こえんぶ]の『日知録』など、自分の浅学を思い知らされる箚記は枚挙に暇がない。二十世紀に至っても、錢鍾書[せんしょうしょ]の『談芸録』が、西洋の書物も視野に収めた、至ってハイブラウな箚記のかたちを示している。

もう一つ、いぶかしく思いながら、さすがにこの問いは幼稚すぎると自分にもわかっていて、ついにお尋ねできなかったことがある。中国古典詩の詩型は絶句・律詩・排律などの近体詩、五言・七言・雑言などの古体詩、いずれも唐代までのうちにすべて出揃ってしまい、そのあとには何も生まれない。宋代に盛んになる「詞」(詩余)という韻文も、登場したのは中唐である。以後の千年もの間、過去の詩型を守り続けた詩は、果たして時代に応じた文学性を発揮しえたのだろうか。後世の詩人は当然それぞれの時代の表現の欲求があったはずなのに、従来の詩型を借りるしかなかったのだろうか。古い皮袋に新しい酒を盛ることは可能だったのだろうか。

この幼い疑問は、実は今になってもすっきり解きほぐれたわけではない。ただわかるのは、伝統のかたちを守りながら自分ならではの表現を探るところに、中国の文学独特の特質が凝縮しているということだ。それは継承と創新という、人間の文化の営みが普遍的に含む対立を、極限にまでせめぎ合うかたちで示している。その一例が龔自珍[きょうじちん](1792~1841)である。

乾隆の末年に生まれ、嘉慶に自己を形成し、道光のなかごろに突然世を去った龔自珍は、中国の伝統文化がその重さをこの上ない圧力にまで押し詰めた時代を生きた。伝統の頂点にありながら、しかし(或いはそれゆえに)、巨大な文明が終焉に近付いている予兆を、先んじて感じ取っていたかも知れない。

中国の詩の特質の一つは、抒情詩であっても「知」の要素が濃厚なことだが、龔自珍はまさしく「知」と「情」のいずれをもこれ以上ない高みに押し上げ、両者の融合はどのようなものか、稀有の例を呈している。乾嘉の学のまっただ中にあって、母方の祖父は文字学の大家段玉裁[だんぎょくさい]という家柄、龔自珍自身も公羊学の学者であった。公羊学は単なる訓詁から離れ、政治的な実践に深く関わる。

道光七年(1827)、三十六歲の半年間に折に触れて書き留めた連作詩、「春より秋に徂[およ]ぶに、偶[たま]たま触るる所有り、拉雑[らつざつ]として(まとまりなく)之を書き、漫として詮次[せんじ]せず(配列もいい加減)、十五首を得たり」、その第一首には言う、

道力戦万籟 道力 万籟[ばんらい]と戦い

微芒課其功 微芒[びぼう] 其の功を課す

不能勝寸心 寸心にすら勝つ能わず

安能勝蒼穹 安くんぞ能く蒼穹[そうきゅう]に勝たんや

相彼鸞与鳳 彼の鸞と鳳とを相[み]るに

不棲枯枝松 枯枝の松に棲まず

天神倘下来 天神 倘[も]し下り来たれば

清明可与通 清明 与[とも]に通ず可し

返聴如有声 返聴 声有るが如きも

消息鞭愈聾 消息 鞭[むち]うてば愈[いよ]いよ聾[ろう]す

死我信道篤 死するも我 道を信ずること篤く

生我行神空 生きては我 神[しん]を空[くう]に行[や]らん

障海使西流 海を障[さえぎ]りて西に流れしめ

揮日還於東 日を揮[さしまね]きて東に還さん

わが信念は世界中の喧噪と戦う。わずかでも成果あることを願いつつ。

この小さな心にさえ勝てないのだから、まして大空に勝てるはずがない。

聖なる鸞や鳳は、枯れた松などに宿りはしない。

天上の神がもし降臨したら、わが清澄な魂と交流できように。

胸に耳を当てれば確かに音がするのに、無理に聞こうとすればするほど聞こえはしない。

たとえ死んでもわたしは信念を捨てない。生きていればわたしは精神を大空に放とう。

東へと流れる川を海をさえぎって西に押し戻そう。西に傾く太陽を差し招いて東へ追い返そう。

中国版のmetaphysical poem とでも言うのだろうか、景物が描かれるわけでもないし、人間も出てこない。自分と世界との関わりが、抽象的に語られるだけだ。字面だけ見れば難しい字はないのに、何を言っているのかわからないし、句と句のつながりもつかめない。

第一句と第十一句に「道」という語があらわれる。ここではとりあえず「信念」と解釈してみた。詩人が確固として抱き続ける、何か美しく清らかなもの、それが周囲との摩擦を免れない。具体的にはつかめなくても、自分と世界との不協和にいらだち、あらがい、叫んでいるかのようだ。地上の大いなる障害に妨げられても、自分は自分の「道」を信じ続け、それは天上の「神」にも通じている。

最後の二句は、太陽と大河という、それぞれ天と地にあって時間を象徴する二物の動きを逆行させたいというのだが、時の流れを逆さまにすることが不可能であることはもちろんわかっている。できはしないとわかっていても、そう叫んで詩を結ぶところに、破れかぶれにまで至った詩人のいらだちがほとばしる。

自分を信じてはいても、周囲を無みして屹立するわけではない。己れがか弱い存在であることを知悉したうえで、なおもしがみ付こうとする。この弱さの自覚こそ、時代がもたらした新しさではないのだろうか。こうした自己と世界との不幸な関係はそれ以前にはなかったものだと思う。

わたし自身が消化しきれないまま、敢えてこの詩を取り上げたのは、たとえ五言古詩という伝統的な形式に従いながらも、そして語句には今回は一々記さなかった伝統的な典故をたっぷり含んでいようと、そのような手数を掛けて組み立てられた詩は、明らかに十九世紀の作品であって、時代を遡らせることはできないことを示したかったからだ。一般的に言えば、中国の詩は時代の差異が希薄であることが多い。伝統への依存性が強いために、いつの時代の作か不分明であることは珍しくない。しかしこの龔自珍の詩のように、たとえ形式や語句は過去のものであっても、時代の刻印をしかと押されている作品も確かにのこされているのである。

—

(c)Kawai Kozo, 2022