![]()

![]()

1987(昭和62)年、大修館書店は『大漢和辞典』(修訂版)の発行を記念して、「諸橋博士遺墨遺品展」を開催した。私は当時広告宣伝の仕事を担当していた関係で、その準備委員会において、初めて原田種成(はらだ たねしげ)博士にお目にかかった。博士は大東文化学院(現大東文化大学)在学中から『大漢和』の編纂に関わった方。「諸橋先生から特別に書いていただいた」と立派に表装された書を大切そうにもってこられたのが、非常に印象的だった。

その折、『大漢和』編纂当時の逸話をいろいろ紹介されたが、「遠人村舎」(陶淵明の「曖々たり遠人の村」が出典)と名付けられた杉並の編纂室の雰囲気とか、用例を抜き書きしたカードが、当時は薄い紙であったために風で飛ぶからと、真夏に障子を閉め切り褌一枚で汗だくになりながら分類したことなど、その快活な歯切れのいい話しぶりはまさに談論風発、年齢をまったく感じさせないものだった。氏は「修訂版」の発行をことのほか喜んでくださり、その宣伝方法まできめ細かく教えてくださった。

それまで、漢文の雑誌に歯に衣着せぬ評論を書かれたり、新聞に「支那というのは学術的な由緒正しい名称」などと投書をされたりで、そうとう「こわもて」のする方だと思っていた関係で、無邪気ともおもえるほど諸橋博士に傾倒なさっている姿に、「これがあの原田先生か」と親しみを覚えたことだった。それ以来、『月刊しにか』連載の「東洋学の系譜」に諸橋博士の小伝を執筆していただいたり、機関誌『漢文教室』の「中国文学の旅」の講師として旅行団を引率していただいたりと、なにかと親しくしていただいた。

そのうち氏は新潮社から『漢文のすゝめ』という本をだされ、読書界でも評判となった。その本はたしかにおもしろくはあったが、実際は『すゝめ』というより、『ある漢学者の自伝』とでも題すべき内容だったので、お会いした折に率直にそのことをいうと、「じゃ、今度は大修館からほんものの『すゝめ』を出そう」とおっしゃった。

氏はもともと『新しい漢文教育』(全国漢文教育学会)や『漢字漢文』(全国漢字漢文教育研究会)などに精力的に執筆されており、対象とする読者も全国の中・高校の先生を考えておられたようだが、私は学校というよりは、もっと一般の人に漢文というもののおもしろさを知って欲しいと思っていたし、一般の読書人からも漢文を勉強したいと思っても教科書か学習参考書ぐらいしか入門書がないという嘆きをよく聞いていたので、その旨を伝えると、「私も本当はそういうものを書きたかったのだ」とおっしゃった。

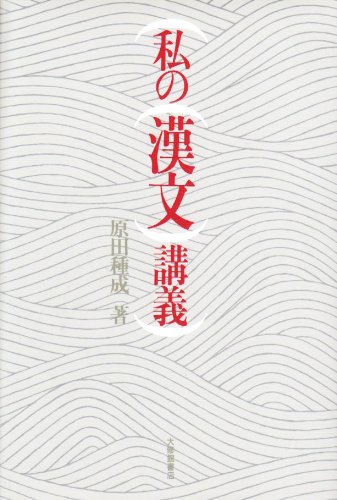

こうして『私の漢文講義』の執筆が始まり、「漢文こそ日本の古典」「返り点に関する問題」「書き下し文とは何か」「漢詩とその作り方」などの章がまとめられ、また「論語」や「鴻門の会」「楓橋夜泊詩」「故事成語」など、原文に訓読と解釈をほどこした原田流「漢文奥義書」ともいうべき各章が生まれた。

ところが、原稿が概略そろった1994年秋になって、氏は突然体調をくずし入院された。しかも闘病生活は長引きそうだとのこと。編集者の私としては、原稿の素読みを始めたばかりで、いずれ著者に疑問点を確認したり、手直しをお願いしたりしたいこともあったし、また、氏独自の訓読による解釈を扱ったものだけに、著者校正は必須と考えていた。

とりいそぎ素読みを終え、今後の相談をするつもりで、私は原稿を手に氏の入院する前橋の済生会病院にお見舞いにいった。ところが、あれだけ元気だった氏はベッドに横たわり点滴をうけておられ、私の顔をみると、酸素吸入のマスクの中から弱々しく「あとは君に任せるから……」とおっしゃった。側で付き添っておられた奥様は、私を病院の玄関まで送ってこられ、再起はむずかしいと思うのでよろしく、とおっしゃった。帰りの新幹線の中で、奥様からお土産にいただいた前橋名物の「黒飴」を舐めながら、暗澹たる気持ちになったことが今でも忘れられない。

翌1995年1月、阪神淡路大震災が発生した。私は月末になってこの地区に在住の著者のお見舞いと企画打ち合わせを兼ねて関西へ出張したが、途中、京都から本社にいれた電話で氏の逝去を知った。平素元気だっただけに、あまりにも急な旅立ちだった。葬儀に出席したくともどうにも動きがとれず、帰京後、改めて前橋のご自宅に弔問に行った。遺影を前に、「今度はほんものの『漢文のすゝめ』を出そう」とおっしゃったその本の出版が間に合わなかったことを心から悔しく思った。

校閲など、あとに残された著者の仕事は、氏が主宰する漢文輪読会のメンバーである宇野直人氏が完璧にこなしてくださり、その年の秋、ついに原田種成著『私の漢文講義』は全国に配本されることになった。

幸いにして同書は好評をもって迎えられ、今日も版を重ねているが、著書亡き後に完成したこの『私の漢文講義』の序文において、長く全国漢文教育学会会長の任にある石川忠久氏は「原田博士を一言にして蔽えば、『漢字漢文を愛する、情熱の人』となろう。『漢字漢文の権化』と言ってもよい」と評しておられる。(森田六朗)