![]()

![]()

体感!痛感?中国文化

第8回 縁につるれば……

北京に日本語教師として赴任して一段落したころ、それまで出版の仕事でお世話になっていた中国考古学会の秘書長・劉煒(りゅう・い)女史に連絡し、着任の挨拶をした。彼女は大変喜んでくれ、さっそく歓迎会を開きましょう、という。

指定されたホテルのレストランにいくと、私とほぼ同年齢かと思われる老紳士が一緒。名刺をみると上海辞書出版社社長・李偉国とある。彼女の大学時代の同級生だそうで、前から二人を引き合わせたかったという。上海辞書出版社といえば、百科事典の『辞海』をはじめ、各種辞書・事典の出版社として中国でも名門中の名門。同社の『辞書研究』という雑誌では、諸橋轍次と『大漢和辞典』を紹介し高く評価してくれたこともあって、私としても親近感を抱いていた。

伝統ある百科事典『辞海』(第6版)

食事をしながら辞典の話、電子出版の話、日中の出版社の話など、さまざまな話題に及んだが、つきるということがない。私の語学力の不足もあって、ところどころ聞き取れないこともあったが、彼の話は同じ出版に携わったものとして、きわめて興味深いものだった。

そのうち劉女史が「森田さんは、大学時代『韓非子』を専門に勉強なさっていたそうですよ」と私のことを紹介する。私が「いやいや、もう全部忘れてしまいました」というと、李偉国氏は「実は私も中華書局時代に『韓非子』の注釈書の編集をやったことがあります」という。上海辞書出版社の前身は中華書局辞海編集部。私もちょっと気になって「どんな本ですか」と尋ねると、「ずいぶん前ですが……」といいながら、「チェン・チーヨウ先生の『韓非子集釈』という本です」という。

その瞬間、私の体内を強い電流が走った。「えっ、チェン・チーヨウって『陳奇猶』?」「はい、陳奇猶先生をご存じですか?」

いや、「ご存じ」どころの話ではない。私が卒業論文で一番お世話になったのがその本である。陳奇猶の『韓非子集釈』ときいて、私の大学時代のことが一瞬にして蘇った。

そろそろ卒論を書かなければというころ、私はテーマを決めかねていた。『論語』は含意が多すぎて難しい。『孟子』は分かりやすいが、多分に教条主義的でおもしろくない。諸子では『老子』は韜晦が多く、『荘子』は飛びすぎている。その点『韓非子』は人の性(さが)というものを痛烈に見透す鋭敏な目があって、私にはおもしろく思えた。ところが、これは中国古典全般にいえることだが、当時、テキスト全文を収めた本はきわめて少なく、かつ高価だった。私が欲しかったのは冨山房の『漢文大系』の中の1冊『韓非子翼毳(よくぜい)』だったが、当時神田や早稲田の古書店を真剣に探してもバラでは見つからず、かといって20巻ほどのセットとなると、目がとびでるほど高く、とても学生の手に負える値段ではなかった。

ある日、同じクラスの友人と神田の古本屋街まわりをして一誠堂書店にいった。そのおり、同様に卒論のテーマをまだ決めていない彼に「テキストとして最高だが、なにしろ高くて」と店に並んでいた『漢文大系』を紹介した。すると「そうかあ、それなら母にいって買ってもらおうかなあ」といって、すぐさま全巻を買ってしまった。彼は北陸の財閥の息子で、古書の1セットや2セットなど何でもなかったようだ。が、喉から手のでるほど欲しい本が、目の前でいともたやすく買っていかれてしまったことに大いなる衝撃をうけた。私はしかたなく大学の図書館で、当時これも高かったコピーをすこしずつしながら卒論の準備を始めたのだった。

そのころは欧米系の原書なら丸善・紀伊國屋だったが、中国の「原書」は神田にある中国書専門の内山書店か大安(だいあん)で買った。なかでも大安は神保町の交差点からほど近い白山通りに面していて、店舗もかなり広く、現代ものだけでなく、古典ものもいろいろ置いていたので、私は足繁く通った。

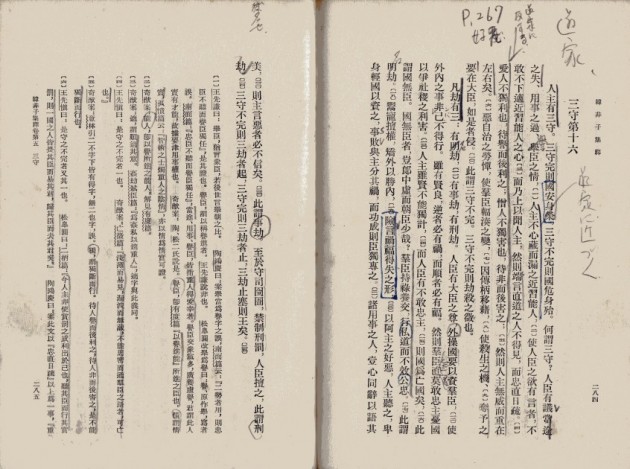

あるとき、そこで新刊として輸入されたばかりの上下2冊本の『韓非子集釈』をみつけた。中国で発行された本なので、当然返り点・送り仮名などない。そのかわり、べらぼうに安いし、全文にわたって句読点がつけられており、固有名詞には傍線があって意外に読みやすい。それに『集釈』の名にふさわしく、中国の有名な学者や、日本の学者の注も丁寧に拾ってある。私の欲しかった漢文大系本の『韓非子翼毳』もかなり好意的に引用されていた。

当時、校注者の陳奇猶がどんな人かは知らなかったが、発行元が信頼にたる古典の出版社・中華書局であったし、読み進めていくにつれて、その公正な校注の態度、厳密な学術的判断にどんどん惹かれていった。そうして総1200頁という大冊の陳奇猶校注『韓非子集釈』に導かれ、なんとか卒業論文を書くことができた。

それから50年、北京において、はからずも『韓非子集釈』の編集担当者と出会うことになるとは……。私は縁というものの不思議さを思わずにはいられなかった。

縁といえば、私は中国でもう一つ、大きなつながりをもつことになった。

それは北京に暮らしてそろそろ10年にもなろうかという年の春のことだった。あまり交流のなかった関西の従姉妹から突然メールがきて、平素から親しくしている友だちの父君の書作品の展覧会が北京であるので、行ってあげてほしいという。

父君の名は欧陽可亮(おうよう・かりょう)、日本在住の甲骨学者で、その人が書いた甲骨文字の書作品が、中国の国家図書館で展示されるとのこと。どこかで聞いたことのあるような名前だったので、改めて問い合わせると、すでに故人だが、戦後日本にきて長らく中国語教育や愛知大学の『中日大辭典』の編纂に携わっておられた方だという。愛知大学の『中日大辭典』と聞いて私は色めき立った。

愛知大学の前身は、終戦まで上海にあった日本の高等教育機関・東亜同文書院。優秀な学生を集めて徹底的に中国語をたたき込み、日中両国の架け橋になる人材を育成したことで有名だ。「辭典」はこの書院で企画され、原稿のカードは14万枚におよんだが、日本が敗戦、すべて中国側に接収された。ところがそのカードは中国側の好意で戦後日本に返還され、上海から引き揚げてきた同書院の教職員を中心にして設立された愛知大学の手に戻された。愛知大学では、その資料をもとに改めて辞書編纂の計画を立て直し、昭和43(1968)年、ついに初版の発行をみたものである。 『中日大辞典 第三版』

『中日大辞典 第三版』

当時、私は出版社で地方回りの営業の仕事をしていたが、その発行を聞いてすぐさま購入した。それまで中国語辞典は小型で、この辞典のように現代語のみか文語文を含む豊富な語彙、さらには「人民公社」「長征」などといった百科項目までも収めたものはなかったし、形こそ中型だったが、小さな活字でぎっしり組まれた、まさに『大辭典』であった。

この辞典の発行元は、学生時代私が足繁く通っていた中国専門書店の大安。ところがその大安は『大辭典』発行後まもなく、当時すでに中国で始まっていた文化大革命をめぐる日本国内のイデオロギー的対立に巻き込まれ、顧客や社員までも分裂する中で閉鎖・倒産においこまれてしまったのであった。

その後10年もたったころだったろうか、私はある人から、愛知大学では、今後の改訂や全国への供給のことを考え、この『中日大辭典』の発行を引き受けてくれるしっかりした出版社を探している、という話を耳にした。私自身、漢字や中国ものを看板とする出版社に勤めていた関係で、この由緒ある辞典をなんとか自社から発行できないものかと、上司を説きつけ、何度も愛知大学に足を運んだことがあった。

このようなささやかだが、今となっては懐かしい思い出を従姉妹を通じて伝えると、日本人と結婚して今は関登美子さんとおっしゃる可亮氏の次女・欧陽效平(こうへい)さんから直接メールが来た。そのメールには、今は亡き父君に対する思いが切々と語られていた。

欧陽可亮氏は、唐代の有名な書家・欧陽詢(じゅん)の44代目の子孫で、北宋の文人政治家・欧陽脩(しゅう)から数えても24代目にあたる方だそうで、父君は清朝の外交官。可亮氏は若い頃から北京で羅振玉(ら・しんぎょく)や董作賓(とう・さくひん)などの著名な甲骨学者たちと交わり研究に励んでいた。ところが日中戦争の戦火が迫るにおよび上海に移り住み、そこで東亜同文書院の辞書編纂に携わることになる。 故・欧陽可亮氏

故・欧陽可亮氏

戦後その資料が日本に返還されると、招聘を受けて日本に渡り、愛知大学で引き続きこの辞書の編纂に協力した。編纂事業は困難を極め長期化が予想されたため、永住を覚悟し家族全員を呼び寄せて編纂にあたり、『中日大辭典』はついに完成する。が、その後2度の脳内出血に見舞われ、1992年、帰らぬ人となった。その間、辞書編纂や中国語教育のみでなく、書家として甲骨文研究所を創設、甲骨文字の普及活動にも努めている。

欧陽可亮氏の展覧会が近づくと、私の手元に国家図書館から開会式への招待状が届いた。当日は運よく授業もなく、北京の西地区にある国家図書館にでかけ、私はそこで関さんと初めて対面した。髪こそ白いモノが混じっていたが、もの静かな、しかし凛とした女性であった。式典には図書館長はじめ、甲骨学会や書道界の名士が多数参列し、欧陽可亮氏の書作品に華をそえるように国家図書館所蔵の甲骨の名品が多数展示された。私の目の前で、河南省の農家の畑の中から出てきた3000年前の象形文字と可亮氏の手になる書が楽しそうに踊っていた。

可亮氏自身は東京で中国語教育の仕事をしつつ、夫人を愛知において『大辭典』の編纂に協力させるなど、異国の地で家族が分かれ分かれの生活をする日が続いたらしい。最後まで「日中両国の交流のもとになるのはやはり漢字だ」といっておられたという氏の思いは、次女の欧陽效平さんによって引き継がれた。

效平さん、いや関登美子さんは日本各地で父君の甲骨の遺作展を開き、遺作をもとにした甲骨文字の絵本を発行し、とうとう祖国の国家図書館や母校の北京師範大学で展覧会が催されるまでになったのである。

現在、関さんは日本に散在する父君の遺作の収集のために、引き続き努力しておられるそうだが、最近のメールによると、日本で出版された甲骨文字の絵本『ちゅうごくの十二支のものがたり』(東京JULA出版社)が好評で、とうとう台湾や中国本土でも翻訳出版されたとのこと、父君の甲骨文字の書作品は、いまや漢字文化圏の基本図書となりつつある。

「縁につるれば唐のもの」とか……。従姉妹からのメールに始まったこの縁は、『中日大辭典』を介して、欧陽可亮氏、そして次女の関登美子さんへとつながったのであった。

(c)Morita Rokuro,2015