![]()

![]()

医学をめぐる漢字の不思議

三つ子、四つ子などの別名

ふたご(双子)は、身の回りでも時々見かけるが、三つ子以上となるとめったに見かけない。その珍しさゆえに、古くから『続日本紀』などに「一産三子」「一産四子」などの記録が残っており、現代でも五つ子、六つ子を題材にしたマンガやアニメ等の作品がある。実際にはどれくらいの頻度でいるのかというのはヘリンの法則という計算式で擬似的に求めることができ、この式に従うと双子なら89産に1産、三つ子なら約8000産に1産、四つ子なら約70万産に1産の頻度となる。近年では生殖補助医療等の影響でこの頻度は増加しているという。

現在の医学用語では、双子を双胎、三つ子を三胎、四つ子を四胎という。しかし以前は、三つ子に品胎[ひんたい]、四つ子に要胎[ようたい]、五つ子に周胎[しゅうたい]といった名称が使われ、それ以外にもいくつもの別名が使われて消えていった。別名に使われる漢字の使い方が興味深いのでそれぞれ見ていこう。

まず双子(双胎)の別名については、すでに江戸時代の産科医の著作にまとめられている。片倉鶴陵『産科発蒙』(1795年)の「一産二子命呼」と、それを補った奥劣斎(1780-1835)の『女科随剳[じょかずいさつ]』にある「双生異称」という項によると「駢胎[べんたい]」「孖生[しせい]」「孿生[れんせい]」をはじめ多くの別名が列挙されている。「駢胎」は中国で多く使われたもので、「駢」は「並ぶ」という意味だ。「駢文」という中国文学の用語をご存じであれば連想しやすいだろう。「孖」や「孿」は一字でも双子という意味をもつ字であり、とくに「孖」は視覚的に「子」が二つ並んでいてわかりやすい。この二字を組み合わせたような「㝈」という字も清・紀昀[きいん]の『槐西雑志』を根拠に挙げている。明治以降の日本でも佐藤勤也『実用産科学』(1901年)で「駢胎」、島村利助『産科摘要』(1873年)で「孖胎」、榊順次郎『産科精義』(1898年)で「孿胎」というように、歴史的な呼称を使うことがしばしばあったが、やがて「双胎」に落ち着いた。

三つ子の品胎という別名は、中国の医学書に「駢胎品胎」というように双子と並べて書かれることが多い。古くには南斉・褚澄[ちょちょう]『褚氏遺書』に見られることは、奥劣斎『産論纂註[さんちゅう]』に指摘されており、江戸時代から知られていた。「品」と3の関係というと、「森」「晶」のように同じ字を三つ重ねた字を「品字様」という言葉が連想されるが、字書を見ても「品」自体に3という意味は載っていない。『説文解字』では「衆庶也」とあって「多い」という意味がありそうだ。すると「駢胎品胎」とあるのはもともと「双子とそれ以上」を表していたのかもしれない。ただヘリンの法則で見たように、四つ子以上がめったに見られないことと、「品」が口3つからなることから、品胎といえば三つ子という解釈になったのだと思われる。

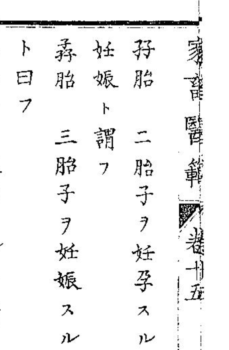

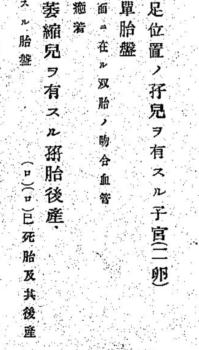

「品胎は口が三つだから三つ子」という解釈が成り立ってしまうというところがポイントで、双子を「孖」と表現したように、漢字を並べた数で表現する風潮を生み出すきっかけとなった。例えば明治時代の高橋正純『日講記聞産科論』(1875年)や農商務省『家畜医範』(1890年)には「孨胎[せんたい]」、原田貞吉『産科図譜』(1885年)には「![]() 胎」というように、「子」を3つ重ねた字が出現したが、ほとんど広まらなかった。

胎」というように、「子」を3つ重ねた字が出現したが、ほとんど広まらなかった。

「孨胎」の例(『家畜医範』巻15、国立国会図書館デジタルコレクションより)

「![]() 胎」の例(『産科図譜』国立国会図書館デジタルコレクションより)

胎」の例(『産科図譜』国立国会図書館デジタルコレクションより)

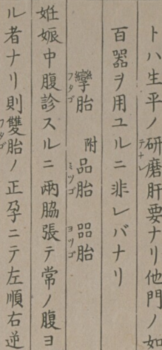

四つ子以上に対する特定の別名は、中国の医学書から見つけられなかったが、日本の産科書からは見つけることができた。例えば江戸時代後期の大牧周西『産科指南』(1826年)、近藤謙山『達生図説』(1858年)といった江戸時代の産科書に「㗊胎[しゅうたい]」という用語が見える。これは言うまでもなく「品」が口3つなので、4つにしたということだろう。さらには京大蔵の賀川玄悦『子玄子[しげんし]産論』(1765年)の欄外注記には「器胎」という表記も見える。「器」には口が4つ含まれていて、かつ馴染みのある字なので、うまくいけば広まったのではないかと筆者は考えてしまうが、これ以外の例を見つけられなかった。

「㗊胎」の例(『達生図説』巻之中、京都大学貴重資料デジタルアーカイブより)

不思議なのが、明治以降に出現して広まった四つ子を表す「要胎」、五つ子を表す「周胎」という用語だ。明治時代というのはちょうど西洋医学を貪欲に吸収している時期で、ヘリンの法則が発表されたのもこのころだ。1904年に福島県で五つ子の誕生が報告されるなど、多胎(双子以上のこと)が関心を集めていた。「要胎」は、東京帝国大学教授の濱田玄達『産婆学』(1891年)が、調べた中では最も早い。そこには要胎の名前の由来については説明がなく、五つ子についてはまだ報告がないとして、特別の名称は与えられていなかった。「周胎」は、中島襄吉の『産科学講義』のうち1910年の第4版が調べた中では最も早かった。この『産科学講義』は頻繁に版を重ねて内容をアップデートしており、1906年の初版では「五胎」と書かれていたのを第4版で「周胎」と改めている。ただ中島が何を参照していたのかはわからず、由来は書かれていない。

「要胎」「周胎」という用語は、産科学、助産学の教科書の間で徐々に広がっていったが、昭和初期の医学用語統一運動の中で作られた1936年の『産科学婦人科学術用語彙』では「三胎」「四胎」「五胎」といったシンプルな用語が採用されたため、「品胎」「要胎」「周胎」は姿を消していった。ただ、旧用語のほうが学術用語のようだと思われるのか、今でも使われているのを見かけることがある。

要胎や周胎がなぜ四つ子や五つ子を表すのかは、これまでの漢字を重ねるという風潮からは理解しにくい。ひねりだせば「要」や「周」から「口」をそれぞれ4つ5つ探しだすようなパズルのようなこともできるが、それなら「器」や「冒」のように明らかに「口」の数で表現できる字を選ぶだろう。純粋に口の数でいうと、「![]() 」という口を5つ重ねた字が『字彙補』という字書に載っており、「要」という字の古字とされるが、要胎は四つ子なので数が合わず、惜しい。これまた不思議なのは、この別名の由来について誰も書いていないことだ。多胎に関する論文や教科書ならいざ知らず、多胎についてのエッセイを含めて調べても、この別名については驚くほど疑問視されていない。おそらく早期に由来が忘れられて用語が一人歩きしたということだろう。筆者も当時の産科学、助産学関連の資料をかなり渉猟したつもりだが、まだその由来にたどり着けないでいる。明治時代はまだ用語がしっかりと統一されていなかった時期で、当時「漫リニ自作ノ訳語ヲ用フベカラズ」(堤(1890))とする意見が見られたのは、自作の訳語を使う人が多かったことの裏返しだろう。モルモットの回の「海猽」も、松下禎二が特に説明もなしに使い始めて広まったもので、後年の本人の証言があってようやく用語の作成者が確定したものだった。とすると、用語の作成者や由来を特定することはなかなか難しい作業なのかもしれない。

」という口を5つ重ねた字が『字彙補』という字書に載っており、「要」という字の古字とされるが、要胎は四つ子なので数が合わず、惜しい。これまた不思議なのは、この別名の由来について誰も書いていないことだ。多胎に関する論文や教科書ならいざ知らず、多胎についてのエッセイを含めて調べても、この別名については驚くほど疑問視されていない。おそらく早期に由来が忘れられて用語が一人歩きしたということだろう。筆者も当時の産科学、助産学関連の資料をかなり渉猟したつもりだが、まだその由来にたどり着けないでいる。明治時代はまだ用語がしっかりと統一されていなかった時期で、当時「漫リニ自作ノ訳語ヲ用フベカラズ」(堤(1890))とする意見が見られたのは、自作の訳語を使う人が多かったことの裏返しだろう。モルモットの回の「海猽」も、松下禎二が特に説明もなしに使い始めて広まったもので、後年の本人の証言があってようやく用語の作成者が確定したものだった。とすると、用語の作成者や由来を特定することはなかなか難しい作業なのかもしれない。

このように胎児の数を表すという単純に見える事柄でも、いくつもの字が登場し、消えていった。特に「孖」「品」という、視覚的に数がわかりやすい字から派生していくさまがなんとも興味深い。こういった別名が使われるのは、小難しい用語を作り出そうという動機もあったのかもしれないが、単純に数字で表したときの混同を減らす大字(「壱」「弐」「参」など)のような意味合いもあったのではなかろうか。

—-

[参考文献]

谷口虎年 (1935)『双胎の研究』

堤南夫 (1890)「医書ノ翻訳ニ就テ」東京医事新誌660号、p.32-34

(c)Yutaro Nishijima