![]()

![]()

医学をめぐる漢字の不思議

「腺」になるまでの試行錯誤

以前「「膵」になるまでの試行錯誤」の回で、膵臓を表すために「膵」以外にもいくつかの字が転用されたり造られたりしたというのをみた。「腺」も試行錯誤の末に定着したのは「膵」と同じだが、それまでに登場した語や字は「膵」よりも多い。今回も、採用されずに消えていってしまった用語たちに目を向けてみよう。

「腺」とは、現在では「涙腺」「唾液腺」「甲状腺」などの言葉に使われ、分泌することを主な機能とする器官だ。また「リンパ腺」「扁桃腺」といういいかたが、今でもときおり使われるが、医学ではそれぞれ「リンパ節」、「扁桃」と呼び、「腺」を使わない。これらは分泌を主機能とする「腺」組織ではないというのが理由だが、これら免疫関係の組織も蘭学の時代には「腺」のカテゴリーに属しており、リンパ節は関節の動きを滑らかにする働きがあると思われていた。当時の人々が訳し間違えたということではなく、現代と当時との間に医学の発展があったことによる差なのだ。

さて「腺」の概念の翻訳は当初『解体新書』で「機里爾(キリール)」という音訳で行われた。当時の翻訳はオランダ語を部分部分に分解して、それぞれに訳語を当てはめる逐語訳法がとられることが多かった。しかしキリールKlierはそれ以上分解できず、当時「腺」の概念がなかったために、ちょうど該当する漢語が見つからなかった。そのため「腺」の機能を考えて、漢字を組み合わせて新たな漢語をつくったり(「水羅」「濾胞」「羅胞」「滲胞」「泌胞」)、既存の漢字を転用したり(「䐃」「𦣇」「膔」)、新たな漢字を造ったり(「![]() 」「

」「![]() 」「腺」)するなどの方法がとられた。今回も笹原宏之氏の先行研究を参考に、そこに用例を補足する形でそれぞれの漢字・漢語の例をみていく。実は中国に目を向けると下記以外にも、さらにいくつかの語や字が登場するのだが、今回は日本のものに限定する。

」「腺」)するなどの方法がとられた。今回も笹原宏之氏の先行研究を参考に、そこに用例を補足する形でそれぞれの漢字・漢語の例をみていく。実は中国に目を向けると下記以外にも、さらにいくつかの語や字が登場するのだが、今回は日本のものに限定する。

A. 新たな漢語をつくる/転用する

「腺」は、動脈の血液から様々な液体を分離する役割があるとされ、その役割をたとえて「ふるい」(文献中では「水羅」、「篩羅」)で「濾過」するという表現がみられた。ここから「水羅」(大槻玄沢『重訂解体新書』稿本)、「濾胞」(大槻玄沢『重訂解体新書』刊本など)、「羅胞」(新宮涼庭『解体則』写本など)、「滲胞」(宇田川榛斎『遠西医範』の一部)、「泌胞」(小森桃塢[こもりとうう]『病因精義』など)などの語が使われた。濾過という機能を表現する字に、膜につつまれたものとしての「胞」を組み合わせたものが多い。大槻玄沢は「水羅」から後に「濾胞」に変え、宇田川榛斎は「滲胞」から後に「腺」に変えたと思われるなど、個人の中で原稿から完成稿で変更しており、試行錯誤していたようだ。

B. 既存の漢字を転用する

・「䐃」

「腺」という概念はこれまでの医学になかったといったが、実はあるのだという主張から転用して使われたのが「䐃」だ。大槻玄沢の『重訂解体新書』と三谷公器『解体発蒙』に記載があり、『解体発蒙』のほうは「䐃」に「キリール」とふりがなを振って本文にも用いている。対して大槻玄沢は「䐃」の字で翻訳できると述べつつも、「牽強を免れず」とし、使用しないと述べている。この字の根拠として漢方の古典『黄帝内経』の「肘膝後肉如塊」という記述を挙げている。これが現代の医学でいう膝窩[しっか]リンパ節などに該当するのなら、あながち間違いではないのかもしれないが、根拠として弱いということだろう。なんにせよ字形から字義がわかりにくいのもあり、定着しなかったと思われる。

・「𦣇」

大槻玄沢が『重訂解体新書』の稿本の段階で使用したものの、刊行する時点では使わなかった字だ。しかも「水羅(腺のこと)」の項目の解説にはでてこず、膵臓の項目の解説の中にだけ登場する。「膵臓」の原語のうちキリールベッテ(「腺」の「床」)というオランダ語を逐語訳するときに、キリールに該当する言葉「水羅」の応用形として「𦣇」を使用した。この字について大槻玄沢は「新製字」としているが、「驢腹下肉」という意味の既存の字があることを認識しており、これは「肫」(「膵」の回を参照)と同じく偶然の一致だという。「水羅」が捨て去られるとともにこの字もお蔵入りになった。

・「膔」

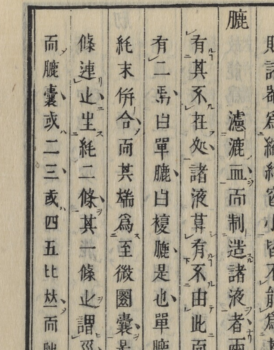

候補としてこれまでの研究であまり取り上げられてこなかったのがこの字。野呂天然が『生象止観』『生象約言』の中で用いた。「膵」の回でみたように、野呂天然はあまり使われない字を転用する方法をとることが多かった。野呂は「腺」の濾過の機能を「濾漉」と表現していることから、「漉」のつくり「鹿」を含む「膔」を転用したものと思われる。「膔」は『大漢和辞典』巻9は「腹が鳴る」という意味で載っており、「腺」とは無関係だ。この字も野呂天然の個人的な使用にとどまったようだ。

野呂天然『生象止観』京都大学貴重資料デジタルアーカイブより

C. 新たな漢字を造る

・「 ![]() 」「

」「![]() 」

」

海上随鴎(稲村三伯)とその門人の藤林普山が用いた。「从」は「竹」のかれらによる書き癖で海上の造字の中では「管」を意味することが多い。「歨」は「簁(ふるい)」の一部をとったものだろうと笹原氏が指摘している。分泌する器官であることを一字でなんとか表現しようとしたのだろう。門人の藤林普山は『蘭学逕[らんがくけい]』の中で、「从」をはぶいた「![]() 」の字を使っているが、それ以外にはほとんど使われなかった。海上随鴎は非常に多くの造字を行ったが、門人も使用した字はそのうちごくごくわずかであり、そのわずかな数文字の中この「

」の字を使っているが、それ以外にはほとんど使われなかった。海上随鴎は非常に多くの造字を行ったが、門人も使用した字はそのうちごくごくわずかであり、そのわずかな数文字の中この「![]() 」「

」「![]() 」が含まれていた。それだけ「腺」の概念をうまく表現したいという需要があったということだろう。

」が含まれていた。それだけ「腺」の概念をうまく表現したいという需要があったということだろう。

・「![]() 」

」

京都の医師、新宮涼庭が『解体則』写本のなかでこの字を使っていることを中山沃氏が指摘している。『解体則』は、新宮涼庭が長崎に遊学したときにオランダ通詞の吉雄権之助に師事しながら翻訳したものだ。そしてこの吉雄権之助が『布斂己[プレンキ]外科書』や『外科新書』で「![]() 」を使っているのを筆者は最近見つけた。新宮涼庭が長崎にいる間に書いた別の書『血論』では「腺」を使っていることから、吉雄権之助が使っていた「

」を使っているのを筆者は最近見つけた。新宮涼庭が長崎にいる間に書いた別の書『血論』では「腺」を使っていることから、吉雄権之助が使っていた「![]() 」を、弟子の新宮涼庭が影響を受けて使っていたと考えている。吉雄権之助は、一方では『医範提綱』の「膵」を使い、他方では『医範提綱』の「腺」をほとんど使わず「

」を、弟子の新宮涼庭が影響を受けて使っていたと考えている。吉雄権之助は、一方では『医範提綱』の「膵」を使い、他方では『医範提綱』の「腺」をほとんど使わず「![]() 」を使っているので、「腺」の存在を知りながら、あえて新たな字を使っていたのだろう。中山氏は「

」を使っているので、「腺」の存在を知りながら、あえて新たな字を使っていたのだろう。中山氏は「![]() 」はリンパ節の意味で使い分けていたと指摘するが、筆者が見たところこういった使い分けは確認できなかった。吉雄権之助の他の門人(高野長英や伊東玄朴など)の著作には「

」はリンパ節の意味で使い分けていたと指摘するが、筆者が見たところこういった使い分けは確認できなかった。吉雄権之助の他の門人(高野長英や伊東玄朴など)の著作には「![]() 」は見えないので、一時的な使用にとどまっていたのだろう。

」は見えないので、一時的な使用にとどまっていたのだろう。

・「腺」

「腺」は宇田川榛斎が『医範提綱』で使用し、現在まで受け継がれている。「腺」がやや特殊なのは、これまでの例の多くにあった「濾過(分泌)する」意味の要素がないことだ。代わりにある「泉」という要素について、松本秀士氏によると、宇田川榛斎の『医範提綱』では「腺」(ここではリンパ節)は血液からリンパ液を生み出しリンパ管へと流す存在として書かれ、霊液(神経液)とともにリンパ液が生命の根源とされたという。リンパ液の根源すなわち「泉」という意味合いがあるだろうということだ。笹原氏が指摘するように、造語が造りやすいなどの要因もあって現在まで使われていると思われる。

こうしてみると「膵」よりも、さまざまな候補が乱立していたことがわかる。その理由は「膵」とはちがって、オランダ語をそれ以上分解する逐語訳の方法がとれなかったことによると思う。こういうケースこそ翻訳の知恵が試される場ということなのだろう。こうして並べてみるとはかないものも多く、筆者はそこにいとおしささえ感じてしまう。

—-

[参考文献]

笹原宏之 (2007) 『国字の位相と展開』

沈国威 (2010)「異文化受容における漢字の射程-日本の蘭学者と来華宣教師の場合」アジア文化交流研究5 p.231-251

中山沃 (1990)「宇田川榛斎の未刊訳本「新訳帝田内外治療書、ブランカールト内科書および解剖図説」」洋学資料による日本文化史の研究3 p.29-46

松本秀士 (2008)「中国における西洋解剖学の受容について―解剖学用語の変遷から」或問15, p.29-44