![]()

![]()

漢字の来た道

◇PartⅥ 青銅器の名まえを表わす漢字

―モノと文字の対応関係を通して見る中国文化―

高久由美

一器一器が「作器者名+器種名」で名付けられる青銅器だが、前回とりあげた器「リキ」は「利𣪘」とも「利簋」とも書かれる。同じモノを表わす文字が「𣪘」とも「簋」とも書かれるようになったわけを探ってみると、中国独特の文字文化が見えてくる。字形がこれほど異なる漢字が同一物を表わすようになった背景を、青銅器の名まえを表わす漢字の姿から歴史的に辿ってみよう。

〈青銅器の名まえ―器種の分類と命名―〉

青銅器の名まえについては、宋代以来続いた金石学の長い歴史に、古典文献による考証や考古学的分類などが複雑に絡み合いながら体系化されてきた。鼎や壺など、青銅器の器の種類を表わす漢字には、モノと文字の様々な対応関係が見て取れ、興味深い事例に満ちている。![]() (壺)、

(壺)、![]() (鼎)、

(鼎)、![]() (鬲[れき])のように、器物を象形した文字はもちろんのこと、

(鬲[れき])のように、器物を象形した文字はもちろんのこと、![]() (盂[う])や

(盂[う])や![]() (盉[か])のように、器物になんらかの構成要素がプラスされて成り立っている文字も多くある。

(盉[か])のように、器物になんらかの構成要素がプラスされて成り立っている文字も多くある。

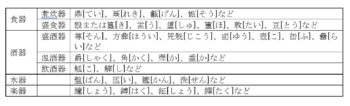

そもそも青銅器は、実用品の土器の器形を模して製作された宗廟用の祭器である。したがって、器それぞれに想定される日常生活での用途があり、食器、酒器、水器、楽器のように大きく分類され、さらにその中に様々な種類がある。器種の名まえはこれらの用途と器形によって分類され、命名されてきたといえる。

「用途・形態によるおもな器種の分類」

青銅器の命名に際して、当時の人々の器に対する呼び名が記された銘文を持つ青銅器は自名器と呼ばれ、当時の実態を知る貴重な一次資料として、器種の命名における最も確かな拠り所とされる。しかし、西周初期の「利𣪘」の銘文の「寶(宝)![]() (尊)彝[そんい]を作った」(貴い青銅器を作った)のように、銘文には当時の青銅器の総称である「

(尊)彝[そんい]を作った」(貴い青銅器を作った)のように、銘文には当時の青銅器の総称である「![]() 彝」「寶彝」「彝」などが用いられている場合もあり、これを器種名と断ずるわけにはいかない。この他に、古典文献に記される「彝器」や「鼎彝」なども青銅器の総称である。

彝」「寶彝」「彝」などが用いられている場合もあり、これを器種名と断ずるわけにはいかない。この他に、古典文献に記される「彝器」や「鼎彝」なども青銅器の総称である。

西周中期以降に出現した青銅器の中には、こうした「寶彝」「![]() 彝」などの総称ではなく、個別の器種名で呼ばれる銘文が次第に多くなるようである。それぞれの器に用途や器形に応じた様々な名まえが早くから付けられ、金文で自名された。また、個別の名まえを持つ様々な用途や形態の青銅器が祭礼に用いられたことは、古典文献や古字書にも記されている。こうしたことに基づいて、文献と考古遺物に基づいた考証が重ねられ、次第に器種分類と命名が体系化されていった。

彝」などの総称ではなく、個別の器種名で呼ばれる銘文が次第に多くなるようである。それぞれの器に用途や器形に応じた様々な名まえが早くから付けられ、金文で自名された。また、個別の名まえを持つ様々な用途や形態の青銅器が祭礼に用いられたことは、古典文献や古字書にも記されている。こうしたことに基づいて、文献と考古遺物に基づいた考証が重ねられ、次第に器種分類と命名が体系化されていった。

〈器の名まえのつけ方―「𣪘」と「簋」〉

自名器のなかには、利𣪘の銘文に「寶尊彝」とあるように、青銅器の総称としての「彝」や「尊」を名乗っている銘文も数多かったため、宋代の金文研究の中では、本来は異なる器種なのに「彝」として括られた食器や酒器もあった。利𣪘が属する「𣪘または簋」という器種は、殷代中期から秦漢時代まで連綿と製作され続けた、祭器の中では比較的重要な位置を占めていたと考えられる青銅器で、時代により多様に変遷した青銅器の中でも多数の遺物が残っている。モノとしては宋の呂大臨『考古図』にすでに多く記録が残るが、本来は通名として用いられる「彝」や、別の種類の食器「敦」と命名されていた。

虎彝『考古図』巻4

その後、清朝にいたって文献上の「簋」に比定され、器種名として定着したが、その拠り所の一つが中国最古の字書『説文解字』であった。竹部に「簋」や「簠」といった盛食器を表す漢字が並んでおり、黍稷[しょしょく]などの穀物を盛る器とされる。

実際の遺物の中には、器種名として金文で![]() と自名する器も多く、銘文は「寶

と自名する器も多く、銘文は「寶![]() 」「

」「![]()

![]() 」「寶

」「寶![]()

![]() 」「旅

」「旅![]() 」など様々で、金文の

」など様々で、金文の![]() を楷書体で書くと「𣪘」となる。すでに甲骨文の中に

を楷書体で書くと「𣪘」となる。すでに甲骨文の中に![]() 、

、![]() と書かれる脚付の食器の形をした文字があり、

と書かれる脚付の食器の形をした文字があり、![]() は、左側の

は、左側の![]() が山盛りの穀物の入った食器を表し、右側の

が山盛りの穀物の入った食器を表し、右側の![]() が飯をすくう匙状の道具を持った右手で成り立っているとされる。「𣪘」の場合は、容器だけではなく、容器に盛られた穀物、それを取り分ける匙状の道具が組み合わさっている点に、壺や鼎のような単体の器物の象形字だけではなく、儀礼を象徴する動作、行為が文字の構成要素として加わったといえる。青銅器の総称として用いられる

が飯をすくう匙状の道具を持った右手で成り立っているとされる。「𣪘」の場合は、容器だけではなく、容器に盛られた穀物、それを取り分ける匙状の道具が組み合わさっている点に、壺や鼎のような単体の器物の象形字だけではなく、儀礼を象徴する動作、行為が文字の構成要素として加わったといえる。青銅器の総称として用いられる![]() (

(![]() :両手に捧げ持った酒だると階段)とよく似た構造である。

:両手に捧げ持った酒だると階段)とよく似た構造である。

![]() は金文で頻繁に用いられていたにも関わらず、後に字形としては消滅したようで、古典文献や古字書には記されない、幻の漢字になってしまった。ただ、自名器の銘文中に用いられている文字なので、当時の人々が呼んでいた器名であることは確かである。考古学上の器種分類に、銘文に自名された金文を転写した字形が、楷書体の「𣪘」なのである。清代の著名な金石学者・陳介祺[ちんかいき]が、青銅器の銘文に自名されている金文の

は金文で頻繁に用いられていたにも関わらず、後に字形としては消滅したようで、古典文献や古字書には記されない、幻の漢字になってしまった。ただ、自名器の銘文中に用いられている文字なので、当時の人々が呼んでいた器名であることは確かである。考古学上の器種分類に、銘文に自名された金文を転写した字形が、楷書体の「𣪘」なのである。清代の著名な金石学者・陳介祺[ちんかいき]が、青銅器の銘文に自名されている金文の![]() を、楷書体で「𣪘」と隷定(甲骨文や金文のような古文字を現行の漢字の形に転写すること)して書くようになり、かくて古字書からは消えてしまった文字が、青銅器の器種名としてふたたび一般に用いられるようになった、というのが「𣪘」と「簋」が併用されるようになった経緯である。

を、楷書体で「𣪘」と隷定(甲骨文や金文のような古文字を現行の漢字の形に転写すること)して書くようになり、かくて古字書からは消えてしまった文字が、青銅器の器種名としてふたたび一般に用いられるようになった、というのが「𣪘」と「簋」が併用されるようになった経緯である。

ちなみに、『説文解字』には「𣪘」は収まっていないが、構成要素である皀と殳は、それぞれ部首字として収まった。皀は金文では![]() と書かれていたのが、小篆では器の脚部が字形変化して

と書かれていたのが、小篆では器の脚部が字形変化して![]() と書かれ、さらに下半の

と書かれ、さらに下半の![]() は穀物を扱う匕(しゃもじ)という道具だとされる。金文

は穀物を扱う匕(しゃもじ)という道具だとされる。金文![]() の右手で持っていた匙状の道具は、食事道具の一つとして

の右手で持っていた匙状の道具は、食事道具の一つとして![]() の中に一体化されたようである。

の中に一体化されたようである。

〈「簠」をめぐる文字群〉

また、『説文解字』で「簋」と並んで竹部に収められた「簠[ほ]」という文字は、青銅盛食器として現在も考古学上「簠」と呼ばれる器種だが、モノと文字との対応が「簋」とは逆で、多くの異体字から「簠」に器種名が収斂した例である。簠は脚の付いた長方形の盛食器で、銘文中で自名される場合は、![]() 、

、![]() 、

、![]() 、

、![]() 、

、![]() 、

、![]() 、

、![]() 、

、![]() 、

、![]() 、

、![]() 、

、![]() など異体字の種類が非常に多い。器形そのものを表す構成要素、意味を表す構成要素、音を表す構成要素がいくつも様々に組み合わせられて造字されたためである。かつて宋代の金石書では

など異体字の種類が非常に多い。器形そのものを表す構成要素、意味を表す構成要素、音を表す構成要素がいくつも様々に組み合わせられて造字されたためである。かつて宋代の金石書では![]() や

や![]() を隷定した「𠤳」「𠥟」などと書かれたこともあったが、文献上の「簠」字をもって命名され、それが器種名として定着したものである。

を隷定した「𠤳」「𠥟」などと書かれたこともあったが、文献上の「簠」字をもって命名され、それが器種名として定着したものである。

〈鋳公簠 『西清古鑑』巻29〉

器種名を銘文中に記すことが一般化するようになるのは、概ね西周中期以降のことである。このことは、同じ時期にそれ以前からあった器種のいくつかが淘汰され、新たな器種が出現するようになったことと無関係ではないように思われる。そして、モノの変化に呼応するように、新たに出現した青銅器の中に「盨」「簠」「敦」などの自名器が出てきて、いずれの器種でも名まえを表す文字として様々な異体字が造られ「寶彝」「![]() 彝」などの通名にとってかわり、これ以降こうした現象が次第に数を増していく。

彝」などの通名にとってかわり、これ以降こうした現象が次第に数を増していく。

※

一方で、銘文中で「鋪」「𥮉」「甫」などと自名する一群の青銅器が別にあり、豆(圏足の付いた円形の盛食器)という器種に似るところから、「𠤳」「𠥟」などの自名器は実は「簠」ではなく『説文解字』の「䀇」として読むべきとする古文字学者の説もある。

(c)Yumi,TAKAKU 2022